-

报道 | FQM入选Artnet News本周主编精选艺术项目前十

2021年7月15日 FQM本期展览 “但聞人語響:Yet, Only Voice Echoed” 入选artnet news 本周主编精选艺术项目前十。 “但聞人語響:Yet, Only Voice Echoed ” at Fu Qiumeng Fine Art, New York... 继续 -

新闻 | MUSÉE Magazine 展览评论| “Yet, Only Voice Echoed.”

2021年7月8日 Text by Claire Ping Copy Editor: Ben Blavat “Yet, Only voice echoed (但聞人語響)” is one of the most iconic lines... 继续 -

新闻 | 泰祥洲个展“天道幽明”于北京南池子美术馆举办

2021年6月25日 泰祥洲个展“天道幽明:泰祥洲水墨画展” (Cosmoscapes: Ink Paintings by Tai Xiangzhou)于2021年5月29日在北京南池子美术馆开幕(关于展览的更多信息,请点击下方链接)。本次展览为艺术家近期在芝加哥展出的同名个展的平行展,由南池子美术馆,芝加哥艺术博物馆和云杪文化联合主办。展览回顾了泰祥洲过去十年的作品,着重展现了艺术家对于宇宙学、天象和绘画之间联系的长期关注。 展览将持续至2021年8月31日。 近期发表在Hiart上的一篇专访介绍了泰祥洲的职业道路、对宋代山水画的思考、山水画在当今时代的意义、以及泰祥洲的艺术创作方向。采访还详细介绍了泰祥洲的创作过程,和他对宇宙学与传统的想法 —— 这是他的研究和艺术实践中两个反复出现的主题。 芝加哥艺术博物馆展览“天道幽明:泰祥洲的水墨画展”将持续到2021年9月20日。本次展览由艺术家泰祥洲和普利兹克(Pritzker)亚洲艺术主席、中国艺术策展人、芝加哥艺术学院亚洲项目主任汪涛策划。此次展览展出了泰祥洲的14件作品,包括横竖卷轴、屏风和册页。 继续

-

报道 | Orientations刊登Julie Segraves撰《泰祥洲芝加哥美术馆个展展评》

2021年5月11日 亚洲艺术协会主席和策展人史钰丽(Julie Segraves)为泰祥洲在芝加哥艺术博物馆的个展“天道幽明:泰祥洲的水墨画展”撰写了展评。在文章中,史钰丽介绍了艺术家和他的绘画方法,并对展览中的作品进行了细致的解读。 “天道幽明:泰祥洲的水墨画展”由芝加哥艺术博物馆亚洲艺术部主任汪涛策划,将持续至2021年9月20日。有关策展人对本次展览的解读,可以参考这篇文章:芝加哥艺术博物馆汪涛:人类文明的进步不会停止,博物馆在后疫情时代更加重要。 继续 -

新闻 | High Hanging Fruits — Podcast|与剧作家和天体物理学家的一次对谈

2021年3月8日 《跳一跳摘到的果子》第35期节目上线啦!《真品还是赝品》:中国古代书画该怎么欣赏?在西方热爱中国书画的是怎样的一群人?当代人画水墨画些什么? —最近在纽约的 Fu Qiumeng Fine Art 里,进行着一个关于明末清初的神秘书画家八大山人的文献展。展览通过王方宇先生关于八大山人的研究和收藏,完整呈现一位中国古代书画权威鉴定家的鉴定方法。 剧作家朱宜和天体物理研究员刘佳,看完展览后向 Fu Qiumeng Fine Art 的创始人付秋萌提了许许多多关于水墨、赝作、艺术品拍卖、画廊运营的问题。 第一个问题:为什么八大山人画的鱼都在翻白眼? 关于电台:《跳一跳摘到的果子 High Hanging Fruits》是一档由剧作家朱宜和天体物理研究员刘佳共同探讨日常生活中的人文与科学严肃活泼的谈话类节目。 继续 -

新闻 | 泰祥洲个展将于3月11日至9月20日在芝加哥艺术博物馆举办

2021年3月8日 《天道幽明》开幕研讨会 此次讲座由艺术家泰祥洲和普利兹克(Pritzker)亚洲艺术主席、中国艺术策展人、芝加哥艺术学院亚洲项目主任汪涛一起探讨泰祥洲的作品是如何诠释了非西方为中心的亚洲古典世界观,并同时重申此种视角在日益全球化的时代中的重要性。 《天道幽明:泰祥洲的水墨画展》 艺术家泰祥洲 (1968年生)的个展“天道幽明:泰祥洲的水墨画展” (Cosmoscapes: Ink Paintings by Tai Xiangzhou) 将于2021年3月11日至9月20日在芝加哥艺术博物馆举办。本次展览由芝加哥艺术博物馆亚洲艺术部主任汪涛策划。展览上将展出包括卷轴、屏风、册页在内的十四件作品。 泰祥洲是当代艺术领域颇有影响力的学者型艺术家。他幼随胡公石学书,后问学于冯其庸门下。他毕业于清华大学美术学院,获博士学位。他的博士论文《仰观垂象》深受艺术史大家方闻教授的推重,并亲自作序鼓励。这本著作在海内外艺术史界的影响力近年来愈发显现。 泰祥洲长期致力于重构中国早期山水的理想范式,对山水图像源起与演变的研究得到了学界关注。他的绘画作品正是建立在他的艺术思想基础上完成的。泰祥洲早期作品学习宋元绘画传统,2013年以后,他立足于自己博士学位论文的研究,从宇宙学、天文学和绘画关系的角度,创作了《创世纪》系列、《天象》系列和《黄钟大吕》系列,受到中西艺术史界的广泛关注,哈佛大学博物馆、普林斯顿大学艺术博物馆、耶鲁大学艺术博物馆均有收藏泰祥洲的代表作品,他的作品和著作也常常被作为艺术史课程的探讨和研究题目。 2015年,芝加哥艺术博物馆亚洲艺术部收藏了泰祥洲的《天象2014.1》(2014)。这件作品后被收藏在《芝加哥艺术博物馆馆藏绘画精品集》中。除此之外,他的作品还被收藏和展出于美国弗利尔博物馆、明尼阿波利斯艺术博物馆、尼尔森阿特金艺术博物馆、布鲁克林博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆、杜克大学Nasher博物馆、美国西雅图艺术博物馆,中国北京大学赛克勒考古与艺术博物馆、澳门民政总署美术馆、中华书局等。 继续

-

Madame Figaro专栏|秋萌:林泉栖隐——山水绘画的精神意象和变迁

2021年2月18日 导语 在中国艺术史的发展中,“归隐”这一具有理想主义的精神意象是根植于文人艺术内部的创作源泉之一。时过境迁,科技日新月异的当下社会背景中,这条东方文脉依然隐藏在巨大的变革背后,影响着当下的艺术创作。在古代和当代,艺术家对“归隐”是如何理解的?现代科技如何影响了艺术作品所呈现的“归隐”?通过对两组作品的分析,下文将试图回答这两个问题。Madame Figaro MODE 特别邀请FQM |艺术与视觉文化计划创始人秋萌 讲述山水绘画的精神意象与变迁。 “隐居以求其志,行义以达其道。” 《论语·季氏篇》 | 儒家提倡的“仁”指的是个人之于社会的责任感,也就是人生的自我价值建立在其社会价值实现的基础上。与此同时,也向知识分子提出“兼济”与“独善”:这则关于进取和后撤的两种处理自我与社会环境之间关系的人生理想。 “天地与我并生,而万物与我为一。” 《庄子·齐物论》 | 这里指的“天人合一”,即是道家对“真”的追求,中国人抚爱万物,与万物同节奏:静而与阴同德,动而与阳同波。所以根本上是虚灵的时空合一体,是流荡的生动气韵。道家主要的讨论围绕在人与自然之间关系,即对自然建立一种深宏的体恤和敬畏。 以上两种哲学观对文人士大夫在不同时代的影响,得以让“归隐”这条线索贯穿中国历代文学作品、书法、绘画艺术等文艺经典。通过这些多维的叙述形式在时代的更迭中发展和丰满了中国知识分子的理想生命形态 ,建立了“人与社会”和“人与天 地万物 ”这两个议题在中国艺术中不可撼动之地位。下面两组作品并置了古代和当代的山水作品。通过对比来探讨两个时代中水墨山水的视觉呈现和思想意趣,进而阐释“归隐”这一主题在中国水墨艺术中绵延至今的影响。 “渔人”母题的古今嬗变... 继续 -

报道 | Artnet 新闻 - 在纽约开画廊推广当代水墨,她认为职业是一个创造的过程

2021年2月10日 Artnet 新闻|在纽约开画廊推广当代水墨,她认为职业是一个创造的过程 几乎没有任何一个看起来成功的职场路径是一模一样的。在我们的新专栏“职场故事”中,我们与艺术行业中的一些代表对话,听听他们的故事,也让他们为更年轻的人们给出建议。 圣诞节前,纽约刚下了第一场大雪。踩着路边的积雪,我们在上东区的Fu Qiumeng Fine Art见到了画廊主理人付秋萌,当时正进行着她闭关之后的展览,关于鉴定家王方宇对八大山人的研究手稿档案的整理工作。 诚然,画廊空间不比博物馆,但整个展陈十足完整且有趣。画廊运营并非易事,何况是在艺术市场之中心的纽约创业——这里机会多,但挑战也大。受到家庭环境的熏陶和影响,付秋萌对于艺术的启蒙从中国传统书画开始,但她的职场却并非起始于此。在创业几年后,付秋萌如此感叹,艺术世界的许多职场都需要自己创造机会。也许这个特殊的行业中,人人都是创业者。 artnet新闻 × Fu Qiumeng Fine Art创始人 付秋萌 Q:2020年对于在纽约的画廊从业人士而言一定是艰难而又难忘的。你今年是怎么度过的?疫情期间有无什么困难和惊喜?能否聊聊最新的项目? A: 今年一月份做了观念书法艺术家冯明秋的《空集》个展,三月《一个人的房间》群展开幕当天,纽约宣布全线隔离,我们便关闭了。然后画廊真正变成了我一个人的房间,我就闭关开始做鉴定家王方宇对八大山人的研究的手稿档案的整理工作,书写关于这个课题的论文,以及构思这个文献展的策划。 Installation Photo... 继续 -

新闻 | 秋麦的《长江万里图》在首届济南国际双年展上展出

2020年12月16日 秋麦 的《长江万里图》系列中的8个手卷正在山东美术馆参展 “和动力——首届济南国际双年展”。这个双年展从2020年12月13日持续至2021年3月12日。这次展览共展出了132位艺术家的596件艺术品。 秋麦的《长江万里图》系列共包括42个手卷。为了这个系列的创作,秋麦参考了多件有关长江的古代画作,特别是华盛顿特区弗利尔美术馆的一件出自宋代佚名画家的手卷。以这些古代书画作品为起点,秋麦用Google Earth和网络地图确定拍摄地的GPS坐标,以便找到最理想的拍摄角度进行拍摄,其拍摄过程共历时五年。艺术家又经过两年的编辑和制作完成了这系列作品。在一次访谈中,秋麦就《长江万里图》系列曾经说道:“这个庞大的题材,让我可以深度探索工笔与写意之间、眼之所见与心之所见之间、明确与模糊之间的相互作用和影响。” 继续

-

新闻 | 佳士得纽约 X 秋萌 |《White Ground 白底》项目100%成交。

2020年10月6日 秋萌画廊荣幸地宣布纽约亚洲艺术周期间,画廊总监付秋萌与佳士得联合推出的特别项目《White Ground 白底》 于2020年9月30日圆满结束。画廊代理的七位艺术家作品,首次进入到亚洲当代艺术交易板块,并于线上拍卖中100%悉数售出。 此次跨界合作是2020年下半年画廊在市场板块跨越传统和当代边界的一次实验。将根植于亚洲传统美学的艺术作品首次带入到全球当代艺术领域,旨在打破“传统”与“当代”之间的分歧。 此次线上拍卖是佳士得纽约亚洲艺术周的一部分,其中佳士得八场现场拍卖录得近8,300万美元成交总额,比去年同期增长100%,超过拍前低估价总和之175%,来自全球5大洲41个国家及地区的买家积极参与拍卖竞投,总成交额中过半由亚洲藏家所贡献,继续巩固了佳士得在纽约亚洲艺术市场无可争议的领导地位。 继续 -

新闻 | 芝加哥艺术博物馆藏冯明秋《光线字》

2020年8月29日 秋萌画廊荣幸地宣布:冯明秋的《光线字》于今年一月的《The Null Set 空集 Ø》展览中,被芝加哥艺术博物馆(Art Institute of Chicago)收藏,进入其亚洲艺术部永久馆藏。 2020年初,秋萌画廊纽约空间举办了冯明秋个展项目《The Null Set 空集 Ø》[展览回顾 | 冯明秋《The Null Set 空集 ∅ 》]。这是艺术家距2013年参展大都会艺术博物馆的《水墨艺术在现代中国之前世今生》阔别纽约七年后的第一次回归。... 继续 -

新闻 | 冯明秋的木板篆刻进入普林斯顿大学美术馆藏

2020年7月30日 秋萌画廊荣幸地宣布:冯明秋的木质篆刻作品《无题》近日进入普林斯顿大学艺术博物馆(Princeton University Art Museum)的永久馆藏。 《无题》是冯明秋将创作重心由篆刻转向书法创作前的作品。印章上的文字为“飞”和“叔”。在冯明秋的呈现中,两个字的字意被抽离,字的笔画成为了抽象构图中的视觉符号。 冯明秋将篆刻看作一种独立的艺术媒介,而不是依附于书画的功能性媒介。他认为,书画作品中,印章大多位于边缘,这限制了篆刻的表现力。在他的作品中,篆刻中的文字变为了抽象符号,由这些符号组成的构图给观看者留下了更多的想像空间。在一些作品中,他将篆刻尺寸扩大至不能鈐印,取消了传统篆刻作为印章的功能。由此,冯明秋将篆刻呈现为一种与传统篆刻截然不同的媒介。 “冯明秋在篆刻艺术创作上的最具革新的理念是,让篆刻脱离书画附属印章的实用功能,而成为独立的艺术媒介。他的大型篆刻作品系列,在尺寸上可以突破到达5-7英尺,以红白二色为主体,作为独立的悬挂装置艺术品。在中国艺术世界里,需要创新者,特别是那些被传统教条紧密束缚的领域。而事实上,其实他认为任何印章,无论任何大小,都可以作为独立的艺术品看待。”——王方宇(《冯明秋的篆刻艺术》 ) 冯明秋于1975年开始篆刻创作,1982年开始探讨篆刻独立于书画的可行性,1984年在纽约上城做了第一个木板篆刻的个展,1986年在纽约的亚美艺术中心 Asian American Arts Centre举办了第二个木板篆刻的个展,并由王方宇先生为展览撰写文章(学者展析 | 王方宇 —《冯明秋的篆刻艺术》 )。2020年,冯明秋的作品《无题》由亚美艺术中心进入普林斯顿大学艺术博物馆的永久馆藏。 继续

-

新闻 | 沈忱: 参展澳大利亚白兔美术馆 “And Now"

2020年6月10日 沈忱的作品《无题 No. 53003-14》(2014年)正在澳大利亚白兔美术馆的展览“And Now”上展出。白兔美术馆长期专注于收藏中国当代艺术,特别是2000年后的中国当代艺术,现今白兔美术馆拥有世界上最大也最为重要的中国当代艺术收藏。沈忱的三组作品被白兔美术馆收藏。 沈忱的抽象水墨实验,起始于传统书法,字体的间架,解构再排列,运笔的轻重缓急,抽拨出不同色域的墨色。从层次无穷的墨色(灰色)中,获得表达的自由度。沈忱的抽象意识则受动于明四僧之一的朱耷(八大山人),笔法间的留白,空空洞洞,“空则满”的哲理一切尽涵其中。八大的运笔,以书入画,中国书法的线条性,和经典绘画的诗意性,在沈忱理性的整理和实践中出现了新的视觉体系。 空旷的平面已被画面背后虚无的引力所破坏。然而,笔触或线条,是由笔触的重复和排列而产生,仅作为痕迹而存在。层次是笔触重叠的结果。被纯粹化了的视觉语言游离于极限和无限之间,构成一种空寂而繁复的视觉效果。时间依循于笔触之前后,留下一片空灵而又朦胧迷离的痕迹。 继续 -

新闻 | 《王满晟:从丝绸之路到哈德逊河》在康州学院开展

2020年6月10日 王满晟的个展于 2020 年 2 月 5 日在康州学院开展 。展览的题目是“ 王满晟:从丝绸之路到哈德逊河 ”。展览上展出了艺术家过去三十年创作的多种媒介的八十余件作品,包括 水墨画、书法、照片、版画和速写 。 继续 -

新闻 | 冯明秋 - | Les Poemes du Mandarin 系列瓷器,由爱马仕 Hermès 与香港文华东方携手推出

2020年1月28日 由爱马仕(Hermès) 与香港文华东方(Mandarin Oriental Hotel Group)推出观念书法艺术家冯明秋(Fung Ming Chip) 一套名为 “Les Poemes du Mandarin”的瓷器系列。品牌设计公司Marc & Chantal 由此展开藏品设计。他们的灵感主要来自冯明秋书法中像香槟中升起的气泡的这个元素。在最终的呈现中,汉字像香槟酒中缓缓上升的气泡一样在餐具上排布,在陶瓷上创造出水墨的流动性和运动感。本次藏品中总共有18件中国瓷器,是爱马仕第一次推出餐具系列。 设计师在每件艺术品中加入了冯明秋印章的这个元素,并探索了在墨和水的渲染中,书法中不同的灰色调和渐变带来的微妙变化。同时,瓷器也展示了冯明秋创作的诗歌、他的诗歌摘录以及他选择的单个字符,其中包括冯明秋书写的唐宋大家关于宴席、友谊、美酒佳肴的诗词。 爱马仕(Hermès)工作室的技术和工艺在墨与水的渲染中得到了最为完美的体现。他们与冯明秋的合作使这套结合了中西美学特色的餐具成为了香港文华东方酒店库克厅的点睛之笔。 继续

-

学者评析 | 王方宇评析《冯明秋的篆刻艺术》

王方宇 2020年1月28日 中国篆刻是一种特殊的文学艺术形式。在传统意义上,中国篆刻具有装饰和鉴别书画的双重功能。篆刻艺术与书法艺术息息相关,它们都具有以下的共同特点: 大多数的印章图案和书法一样,都是对汉字进行重组和创作。印文中使用的字符通常为意思简明的成语或句子。篆刻的艺术价值通常可以通过对印章的线条、构图、图形的生动性等方面做出评价。与书法一样,在过去的两千年里,篆刻印章的格式和形式仅仅发生了微乎其微的变化。 虽然篆刻被认为是随书法作品共生的产物,但它仍然具有许多不同于书法艺术形式的特征: 传统上,印章的存在通常伴随着绘画或书法作品共同存在,但是通常一件书法作品却可以作为一种单独的艺术形式独自存在。印章中使用的文字大多仅限于高古形势。相比之下,书法作品则表现出了多样化的书写风格,如:楷书、草书、隶书和篆书。印章的形状通常为正方形、长方形(垂直或水平)、椭圆形(垂直或水平)、圆形或具有独特的外形,印章的不同形状通常取决于制作印章的原材料的本身特质。 这两种艺术形式最显著的区别在于,印章是用刀在石头、玉石、象牙、木头或竹子上制作的,而书法则是用笔墨在纸或丝绸上制作的。印章的大小尺寸从四分之一英寸到五英寸不等。呈现在观众面前的方式通常是和书法作品应用的各种展现方式基本相同,例如:悬挂样式的卷轴、手卷、画册、四片或六片绘版,亦或是扇子。 与中国艺术的所有形式一样,篆刻的风格和形式也受到古代习俗和传统的影响,具有局限性。而如今,冯明秋已经成功的开创出了自己独到的风格和创作道路。冯明秋是一位感性的,有思想的艺术家,他以浓厚的兴趣和深入的实践,试图创造自己独特的风格,树立自己的艺术理论。 受到了他最敬仰的艺术家齐白石(1864-1957)的影响,冯明秋通过自学,研习了关于篆刻艺术的全部知识。他基于传统篆刻艺术的进行的第一部创新举措是决定不沿袭秦汉风格,而秦汉风格几乎是所有篆刻家的标准模式。从那以后,他开始学习古代文字,并练习雕刻,只有在自己的直觉和感觉的指导下。 冯明秋的三个作品将作为实例在这里清晰的向观者展示他是如何将创造力和对传统风格的理解结合起来,摆脱过去,创造出全新的形式。 有我:在这枚印章中,较为粗广的外框通常也可以于传统形式的印章篆刻中被看到。它的创新之处表现在其文体创新表现在文字本身突破了外框的限制,反而在构图上结合外框的线条进行了崭新的构图方式。 自有面目:冯明秋在创作这枚印章时遵循了一种传统的古法,以纯红的为背景而字符则以白色的镂空形式出现在印章上。然而,他通过将宽阔的外框改为白色,而后在外部以细红线勾边,成功地使印章的面貌焕然一新。 四不馆:如前所述,印章的本体通常遵循雕刻材料的自然轮廓。然而,冯明秋作品中,他特地应用三角形等几何图案来制作印章,或是在创作中让文字在边框内外自由的延伸。以他个人独特的创作风格呼应了印章形态各异的特点。 篆刻文字的通常可以被受过篆书阅读训练的人识别。由于这些文字的风格不规范,文字的结构有时也会因构图的原因而改变,甚至于一些有经验的学者也难以辨认这些文字。但是,欣赏和享受印章雕刻的美感并不总是需要基于是否具有可以阅读理解文字能力。当接受和理解了这一观点,冯明秋在进行印章篆刻的创作中为了追求对构图上的进一步艺术提升,他突破的在文字上使用的局限性。他印章中包含的字符,有时候并不需要具有具体的意义。他甚至使用了解构的方式来重组汉字。部首的重新创作组成的并不一定是正统的的汉字符号,他们可能只是在视觉上具有相似之处。当然,这些文字在印章中的意义并不是用来阅读理解的。 冯明秋在篆刻艺术创作上的最具革新的理念是,让篆刻脱离书画附属印章的实用功能,而成为独立的艺术媒介。他的大型篆刻作品系列,在尺寸上可以突破到达5°-7英尺,以红白二色为主体,作为独立的悬挂装置艺术品。在中国艺术世界里,需要创新者,特别是那些被传统教条紧密束缚的领域。而事实上,其实他认为任何印章,无论任何大小,都可以作为独立的艺术品看待。 那么现在,在篆刻和书法的领域,已经是时候解放它的艺术形式了。 继续 -

新闻 | 泰祥洲:《潇湘八景图》参展普林斯顿美术馆

郭欣然 2019年10月22日 泰祥洲(生于1968年)的水墨作品《潇湘八景图》(2017)现正于普林斯顿大学美术馆展出。据艺术家说,这组作品是对南宋画家王洪(活跃于约1131年–1161年)的同名作品的回应。作品原由十七幅画组成,其中八件于2018年被普林斯顿大学美术馆收藏,八幅画中的五幅现在在美术馆展出。 在泰祥洲的作品旁边展出的是美国艺术家Pat Steir (生于1938年)的油画《冬日天空》(2002)。这是两件视觉对比鲜明的作品:一件是宽约2.7米,高约3米的布面油画,另一件是长0.7米,宽0.3米的绢上水墨。虽然尺寸和媒介完全不同,作品描绘的都是无边界、不定形的空间,它们既可以看作某种具象再现,也可以看作画家笔触在画面上的集合。它们在展厅中的并置向观众呈现了两种特殊的再现空间的方式。 站在远处看,泰祥洲和Steir的作品中都没有可以明确辨认出的事物。《潇湘八景图》所呈现的空间是朦胧的、模糊的,画面中充满了流动的气体或液体,它们在近乎失重的状态中缓缓流动。《冬日天空》的大幅画布上,白色颜料被泼溅在黑色底色上,形成细小的点线痕迹。在画布上方,颜料自上而下滴落成的线条形成水幕般的视觉效果;在画布下方,可以清晰看到许多泼溅到画布上的白点。两位艺术家通过作品题目将模糊的空间与具体事物联系起来。泰祥洲单件作品的名称大多涉及到水,如“云气浮江天已夕”、“月涌大江流”、“淡烟漠漠水漫漫” 。这些题目都与湖南潇湘地区的水和阴晴不定的天气有关。它们勾勒出诗意的景象,将画中笔触指向潇湘的雾气、浮云或流水。《冬日天空》这个题目也起到了类似的作用。Steir在黑色背景上泼溅的点和线可以看作夜空中闪烁的星光,而大尺寸的画布让所呈现的空间看起来无垠无际,应和了天空的意象。 《潇湘八景图》和《冬日天空》呈现了两种特殊的再现方式。之所以特殊,是因为它们既可以看作具象空间的再现,也与再现性保持着一定距离。在泰祥洲所回应的王洪作品中,画家用淡墨表现远山和江岸之间弥漫着的蒸气和江水,描绘了云蒸雾罩的景象。泰祥洲的《潇湘八景图》放大了王洪作品中对水气的描绘。让水和雾气从传统山水构图中被抽离出来,弥漫在整个画面空间。氤氲的水气于是遮蔽了观者的视线,让观者很难辨认出具体的空间位置。它们是再现性的, 也阻碍了对空间细节的再现。在《冬日天空》中,画面中部的一道黑色曲线也起到了屏障的作用。不同于其他泼溅的痕迹,这道线由画家横向泼在画布上。画中泼溅而成的白色痕迹意指星光,而这道黑色曲线的意指并不明确。它打破了构图的一致性,干扰了作品的再现性。 在构筑这种特殊的再现性时,泰祥洲和Steir都凸显了视觉语言的细节,以及画面的平面属性。这让观者更容易注意到艺术家的创作过程。泰祥洲的《潇湘八景图》将观者的视线集中于传统绘画语言的抽象化(abstraction)这个角度。在创作山水画时,画家将自然景物转化为心像,再由心像转化为视觉语言,这个过程包含着抽象化的面向。王洪作品中,由寥寥数笔表现的蒸气、水面、堤岸可以看到抽象化的痕迹和效果。泰祥洲进一步将这些抽象化的痕迹从山水画中抽离出来,成为更抽象的构图。这一方面放大了笔墨的细节,另一方面形成了新的画面空间,这个空间是流动的、无中心的、无明确空间属性的。 《冬日天空》画面上的痕迹则让人联想到艺术家在画布前泼溅颜料的动作。这让Steir的作品常常与Jackson Pollock(1912–1956)的抽象表现主义绘画联系在一起。Pollock在四十年代末五十年代初用泼洒颜料的方式创作了一系列大幅油画作品,也被称为滴色画(drip painting)或行动绘画(action painting)。行动绘画强调了艺术家的即兴创作过程,将作品看作画家动作留下的痕迹。对于《冬日天空》的观者来说,如果将注意力放在画面中部的黑色线条上,作品也可以看作艺术家的泼溅动作所留下痕迹的总和。画面上这种摇摆不定的张力也出现在Steir有关创作的自述中。她曾经说:“我想要去破坏作为某种象征的图像。为了让画面成为象征的象征,我需要通过我的动作,去创造图像,再划去它们。这看上去仿佛没有图像了,但也可以看作无穷无尽的图像。”如她所说,《冬日天空》既指向天空和星光,也在消解意指,进而让观者注意到意指过程本身。 这两件作品中的空间再现包含有对视线的阻碍或干扰,而无论是再现还是对再现的干扰都与画面尺寸紧密相关。在美术馆内,这两件作品的并置恰恰让观者注意到了这一点。中国传统画论中有“以大观小”的论述,这提示观者将画面想象为由画面展开的更大空间的一部分,并且这种想像空间是可以进入的。以这种方式观看泰祥洲的《潇湘八景图》,由极有限的画幅中可以看到极广阔的空间。但不同于传统山水画,泰祥洲的作品的前景和背景之间的关系更为模糊,画面与观者之间的空间关系更难确定。如上文所述,对弥漫整个空间的水气的描绘既是再现性的,也阻碍了画面对空间的再现。这让画面的空间再现更侧重纯粹的视觉性,可以藉视线审视,而很难通过观看进入。 《冬日天空》的观看方式则更接近于大幅抽象表现主义作品。在一篇分析Pollock滴色画的文章中,学者T. J. Clark认为,Pollock绘画中细密繁复的线条和接近于墙体的面积制造出一种尺寸上的强烈反差。在极小与极大之间,中等尺寸的视觉语言是缺失的,这让观者很难在画面上找到可以确认自身位置的视觉提示。观看《冬日天空》的经验与此类似。当细小的泼溅痕迹在三米高的画布上展开,观者会产生类似观看天空景象时的感受——只能远望浩渺星空,而不能接近。同时,作品中部的黑色线条也不断提醒着观者画面的平面属性,阻碍了观者视线的深入。通过以大观小和大小反差,这两件作品制造出广阔的空间效果;它们同时也强调了画面的平面属性,这让对空间的再现更侧重视觉性。 除构筑视觉性的空间之外,《潇湘八景图》和《冬日天空》也与复杂的空间感受相连。泰祥洲曾经在2017年将构图同样聚焦于流水与雾气的一个系列命名为《黄钟大吕》。黄钟和大吕分别是中国古代音律中阳律和阴律的第一律。作为一个成语,黄钟大吕用来形容庄严的音乐或文辞。《黄钟大吕》这个标题将画中所描绘水、雾与声波联系在一起。除此之外,在中国山水画中,氤氲的水气也经常是“气”的视觉表达方式。气既是一个抽象概念,也是一种可以感知到的能量,在传统绘画中通过水流、地形、空间虚实等因素表现。在《潇湘八景图》中,弥漫在画面上的水或气体也会让观者联想到“气”。声波和气是不可见的,由这两个参照点出发,画面空间不仅是视觉性的,也具有想像的维度。 《冬日天空》则让人产生面对自然景象时的感受。Steir自七十年代开始用泼溅油彩的方式在画布上作画。她用这种方法创作出的作品被人称为“瀑布画”。在这些大尺寸作品中,她在画布上方刷大量的油彩或将油彩直接泼在画面上,使其在外力或重力作用下形成瀑布状的纹理。瀑布画的创作过程及其再现空间的方式都接近于Pollock的滴色画。Pollock虽然没有描绘具象事物的外形,其作品与具象并非毫无联系。通过凸显画布和颜料的物质属性,Pollock 创造出再现自然的新的方法。他的作品表面常常可以见到具象事物的痕迹或碎片,如手印、沙砾、碎玻璃。更为重要的是,他的大部分滴色画面积接近整面墙,这种尺寸在二十世纪中期尚属少见。大幅画布、恣意泼洒的颜料、以及纵横交错、层次繁复的线条带来强烈的视觉冲击力,让观者产生面对自然景象的感受。与此类似,《冬日天空》也在大幅画面上呈现出密集的点线。三米高的黑色背景上布满雨点般的颜料痕迹,这让画前的观者很难依靠视线掌控、纵览画面的所有部分。这种视觉上的短暂失控感会让观者联想到面对浩瀚星空时的感受。... 继续 -

新闻 | 泰祥洲 - 参展苏州博物馆重要展览“画屏:传统与未来“

2019年10月22日 2019年9月6日,展览“画屏:传统与未来”在苏州博物馆开幕。艺术家泰祥洲的两件作品《大都会馆藏仿范宽山水图意象还原》(2017)和《天作高山》(2014)在该展上展出。该展由著名学者和策展人巫鸿策划,以屏风元素为主题的学术研究展,分为古代部分和现代部分。将展出国内外14家博物馆的艺术藏品,古代重点展品包括芝加哥艺术学院藏《合乐图》、湖南省博物馆藏《马王堆1号墓出土木板漆画屏风》(复制品)、新疆维吾尔自治区博物馆藏《唐屏风绢画》、重庆三峡博物馆藏《临韩熙载夜宴图》、上海博物馆藏文徵明《人日诗画卷》、南京博物院藏唐寅《李端端落籍图》等。 以及现当代9位艺术家的创新作品,呈现一个画屏中的艺术世界。除泰祥洲外,其他参展的当代艺术家包括徐冰、徐累、夏小万、尚扬、展望、施慧、杨福东。9月7日,巫鸿在讲座“古今对话——以画屏为中心”详述了策展思路和参展作品。 策展人巫鸿意在以画屏作为切入点,建立起一种古代与现代、不同媒介艺术之间的对话。他在开幕式上说:“画屏在古代中国美术中具有独特的‘三位一体’身份:它既是一种极为重要的绘画媒材,又是可供近距离欣赏的以不同材料制成的物品,还是协助建构室内外空间的准建筑构件。这一特性使屏风在传统美术中扮演了耐人寻味的角色,把图像、空间和物品这三个视觉艺术中的基本元素凝聚在综合性的艺术创造之中……我们希望这个展览可以引入一个新的角度,通过建立与传统艺术的对话,在发掘一个古老艺术传统的持续生命的同时,彰显中国当代艺术的一种特殊文化渊源。” 从展出的泰祥洲两件作品可以看到屏风的跨媒介属性。这两件作品都基于艺术家对北宋绘画的回应。他的《大都会馆藏仿范宽山水图意象还原》受到纽约大都会博物馆收藏的《仿范宽山水图》的启发;《天作高山》以天津博物馆收藏的范宽《雪景寒林图》为底本。在《大都会馆藏仿范宽山水图意象还原》中,泰祥洲试图还原画作原本的面貌。一些艺术史学者认为,大都会所藏的传为范宽所作的山水画原是画屏山水局部,后来被裁切,重新装裱为立轴。泰祥洲据此以大都会所藏作品出发创作三联式画屏,将画中山水向左右两个方向延伸,形成山环水绕的全景式山水。同时,艺术家也将表现人类活动的细节从构图中去掉,让画面聚焦于自然空间与山水所代表的宇宙观。这也应和了画屏在传统文化中作为礼制家具的功能。 据艺术家所说,“画屏非日用家具,乃礼制家具……从天地间的宇宙秩序过度到人世间的权力秩序,画屏起到上下沟通之用。” 他的画屏山水意在勾连起权利秩序与天地之序。对于当下的观众来说,泰祥洲的画屏提供了一种植根于古代宇宙观的再现自然的视角。正如艺术家所说:“我们习以为常的文明社会的空间秩序和生存方式并不是唯一的,把时间拉远一点,就出现了另一重天地与另一重空间。” 画屏:传统与未来 展期 | Duration 2019. 9. 06 – 2019. 12. 06 艺术家 | Artist... 继续

-

新闻 | 邱荣丰 - 展览“齐物”展出

邱荣丰 | 展览“齐物”展出 2019年10月22日 邱荣丰的作品正在展览“齐物”上展出。“齐物”是“Ink+”计划的一部分,由2019水墨艺博组织,策展人是梁绍基。这个展览现正在香港会议展览中心展出,展期从10月4号持续到7号。参与这个展览的九位艺术家使用了包括新媒体和装置在内的非传统媒介,以此来重新诠释水墨艺术,拓展人们对于水墨艺术的理解。 邱荣丰展出的作品名为Tracing。在制作这件作品时,艺术家将砂纸剪裁成圆块,在渲染墨底中的纸上研磨。他的每一个研磨动作会让砂纸与宣纸间产生的颗粒又被重新划在纸上,在纸上擦出一道痕迹。墨痕在持续地产生,也在持续地消逝。在暗黑的创作环境中,邱荣丰使用光轨记录了砂纸游动的痕迹。光轨的运动轨迹记录了研磨的力度、速度及节奏。这些动作或重或轻,或缓或疾,与笔墨有异曲同工之处。 邱荣丰展出的作品名为Tracing。在制作这件作品时,艺术家将砂纸剪裁成圆块,在渲染墨底中的纸上研磨。他的每一个研磨动作会让砂纸与宣纸间产生的颗粒又被重新划在纸上,在纸上擦出一道痕迹。墨痕在持续地产生,也在持续地消逝。在暗黑的创作环境中,邱荣丰使用光轨记录了砂纸游动的痕迹。光轨的运动轨迹记录了研磨的力度、速度及节奏。这些动作或重或轻,或缓或疾,与笔墨有异曲同工之处。 展览概述 齐物 香港会议展览中心展出,中国. Oct.4 – Oct.7, 2019 继续 -

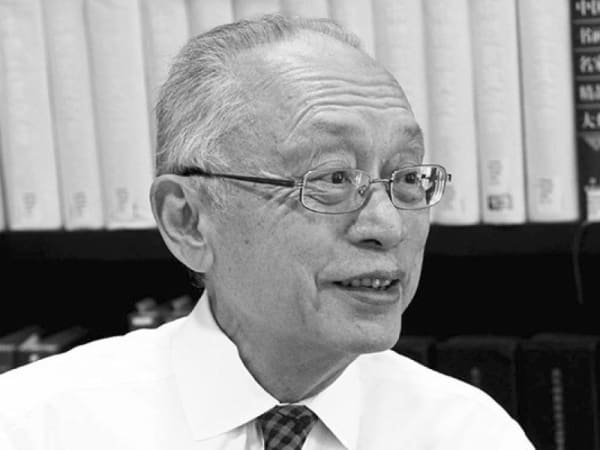

学人回顾 | 方闻 (1930–2018) 纽约大都会博物馆及普林斯顿大学共同缅怀

郭欣然 2019年8月22日 方闻(1930–2018)是中国古代艺术史领域的杰出学者。他于2018年10月3日在美国新泽西州普林斯顿去世,享年88岁。2019年4月13日,普林斯顿艺术与考古系在普林斯顿大学教堂为方闻举办了纪念仪式。 方闻,字闻之,1930年12月9日出生于上海 。方闻从5岁开始研习书法,曾有“书法神童”之称,于十二岁在上海举办了公开的书法展览。1948年,方闻负笈美国,开始在普林斯顿大学学习,最开始他的专业是物理,后来他很快转为欧洲历史专业,并于1951年获得本科学位。他随后在普林斯顿艺术与考古系攻读艺术史博士学位,于1958年毕业。从1954年到1999年,方闻在普林斯顿大学任教。退休后,方闻从2004年到2007年在清华大学任教,于2009年到2012年在浙江大学任教。 在1959年,方闻与普林斯顿大学东亚系的牟复礼(Frederick W. Mote,1922—2005)建立了美国第一个“中国艺术博士学程”。1962年,这个项目扩大为“中国与日本艺术博士学程”。半个多世纪以来,这个项目培养了中国古代艺术史领域一批顶尖的研究者和策展人,被人们称为“普林斯顿学派”。在1970年代担任系主任期间,方闻将摄影史和前哥伦布时期的美洲艺术囊括到艺术与考古系的教学和研究中。在方闻担任普林斯顿大学艺术博物馆首任亚洲艺术策展人和馆长期间,他扩展了博物馆在许多领域的收藏,包括来自McAlpin家族的摄影收藏和约翰·B·艾略特(John B. Elliott)的中国书法藏品,后者被人们普遍认为是亚洲以外最好的古代书法收藏之一。 方闻对纽约大都会博物馆亚洲部馆藏的发展作出了卓越的贡献。从1971年到2000年,方闻担任大都会博物馆特别顾问和亚洲部主任。据方闻多年的好友、中国古代艺术史领域的另一位重要学者高居翰(James Cahill, 1926–2014)回忆,方闻在普林斯顿大学、普林斯顿大学艺术博物馆、大都会博物馆身兼数职,因而永远是学者中最为忙碌的。他不仅学养深厚,也具备在局面复杂的会议上斡旋和协调的能力。在七十年代之前,大都会博物馆的亚洲部仅有一间展室、一个全职岗位和两位专职研究者。据大都会亚洲部主任何慕文(Maxwell K. Hearn)回忆,当时的亚洲艺术展厅中仅仅能看到瓷器、佛像和壁画。在美中建交前夕,大都会博物馆邀请方闻来推动亚洲部(当时名为“远东部”)馆藏的扩大。三十年后,在方闻的带领下,大都会博物馆的亚洲部已经拥有五十多间常设展厅和十三位专职研究者,是美国最为庞大和重要的亚洲艺术收藏。 在方闻任期间,大都会完成了一系列具有历史意义的收购和捐赠。这包括:从画家和收藏家王己千手中买到的二十五件中国古代绘画精品,从哈里·C·帕卡德(Harry C. Packard)处获得的421件日本艺术品,从顾洛阜(John M. Crawford Jr.)处获得的中国书画作品,从安思远(Robert H.... 继续 -

新闻 | 张洪与秋麦 -《黄山册页》

Guo Xinran 2019年5月12日 从2009年开始,画家张洪(Arnold Chang, b. 1954)和摄影师秋麦( Michael Cherney, b.1969)共同创作了一系列作品。《黄山册页》是这一系列的其中之一,完成于2012年(图一)。作品是一本折叠册,由十二组图片做成。每组左边是秋麦的照片,右边是张洪的纸上水墨(图二)。照片来自秋麦在黄山拍摄的一张照片的细节部分(图三)。秋麦截取了照片中的一条,将其分成连续的十四等分,选取其中十二张,印刷在张洪绘画所用的宣纸上寄给他,张洪继而通过水墨画的形式对秋麦的照片做出回应,最后,秋麦完成册页的装裱。 《黄山册页》由纽约大都会博物馆收藏,现正作为展览“溪山无尽——中国山水画传统”的一部分在该馆展出。在展览上,册页被拉开展示,二十四张图片形成连续的整体。秋麦的摄影以灰色调为主,而张洪的画面有大面积的留白。站在一定距离外看,图片之间色调的不同让作品具有独特的视觉冲击力(见图一(组))。 这种独特的视觉冲击力也建立在图片之间的共鸣上。近距离观看的话,可以看到每组摄影与水墨画之间构图上的呼应。在作品的有些部分,可以明确看到两张图片中类似的山川、岩石形态(图四)。而在其它部分 ,两件图片仿佛将山水画中的细节无限放大,构图中只能辨认出笔触或色调的变化(图五)。另外,秋麦将照片打印在宣纸上。宣纸的吸水性让画面更加柔和,更接近张洪的纸上水墨的质感。张洪和秋麦在个人的实践中都长期保持对传统艺术语言和审美观念的回溯。张洪的笔法和构图主要取自元代以降的文人绘画,秋麦的摄影也受到中国传统绘画的影响。两位艺术家的合作基于他们对中国传统绘画相近的理解方式。艺术史学者安雅兰和沈揆一在一篇文章中将秋麦和张洪的合作作品看作一种文人间的对话。他们合作作品中摄影和绘画的并置延续了传统绘画作品上题字与绘画之间的共鸣。 和而不同可以很好地概括《黄山册页》的独特视觉冲击力。两种媒介之间既存在联系,又保持着微妙的距离。在秋麦和张洪合作的其它作品中,作品之间的过渡多以其它方式出现。有些作品中图片交界处采用模糊处理,过渡看起来更加柔和;在另外一些作品中,秋麦的照片会以三角形或扇形出现在构图中;在大部分的合作作品中,秋麦的照片是张洪水墨画中的一个格子。如《仿王己千》(2016)中,照片位于构图的正中,张洪的绘画与摄影中岩石的起伏构成有机的整体,如同笔触从照片延伸到了水墨画面上(图六)。与其它的合作作品不同,《黄山册页》中绘画与摄影是不连续的,图片之间并无明显的视觉线索作为连接,两张并置的图片以相似但独立的构图出现。 这种并置带来的视觉观感相当吸引人。在2014年出版的一份展览图册中,一位学者曾经写到:“我们看到两种肌理既连续展开又相互形成对比。这是一种奇特(uncanny)的感觉。”在同一份图录中,也有学者提到,观看秋麦和张洪的合作作品时,观者的视线经常在两种媒介的交界处反复停留。在有关《黄山册页》的访谈中,艺术家和访谈者也曾提到过,这种格子的构图方式让作品看起来更加当代。 《黄山册页》中图片的边缘和图片的排列方式看似不重要的细节,不过也是这些细节指向作品与传统文人对话在形式和媒介上的不同。关注这些细节也许可以帮我们进一步理解两位艺术家的合作,以及在当代回溯传统的意义。 需要说明的是,现当代艺术的视觉语言并非张洪和秋麦首要考虑的因素。 张洪的创作并不基于照片,而来自秋麦的摄影让他联想到的中国传统绘画作品。秋麦在拍摄和选择合作作品中的照片时也受到中国绘画的影响。在与大都会博物馆策展人史耀华(Joseph Scheier-Dolberg)的一次访谈中,张洪提到, “我们并不特意去创新,我们想做的是我们觉得对的、实在的、可以用得上我们各自的技巧和共同的美感的东西。” 在同一个访谈中,秋麦说:“我们的合作对水墨传统是尊重的……不需要是革新了什么东西,只是为后来的人再往前走一小步。” 同样,张洪和秋麦都不认为构图中的格子是自己创作的先决条件。张洪曾提到,合作作品中的直角和直线的边缘没有直接影响到他的创作;对秋麦来说,图片的选择主要基于他对作品画面的设想,而不是几何的构图。 《黄山册页》中的格子深深嵌入到两位艺术家对中国古代传统的思考中。张洪的艺术实践与元代绘画渊源颇深,也受到明清绘画的影响。他更注重对想像中山水形态的描摹,对自然潜在规律的把握,而非直接的再现。张洪的实践植根于中国传统绘画一个重要的转变阶段。艺术史学者方闻在文章... 继续

-

新闻|沈忱参展德国波鸿艺术博物馆群展 "Bild Macht Religion"

2018年10月14日 德国波鸿艺术博物馆 与波鸿鲁尔大学宗教研究中心(CERES)联合举办群展 “BILD MACHT RELIGION(幻变的舞台 — 宗教和艺术之间的崇拜,禁忌和解构”。展出作品包括Joseph Beuys、Berlinde De Bruyckere、Lalla Essaydi、Nicola Samorì、Michael Triegel、Andy Warhol、Ben Willikens等著名国际当代艺术家的作品,还陈列了来自不同宗教传统的历史文物。 宗教艺术中的艺术品总是交织着矛盾的情感。一方面,艺术让人们能够看到无法触及的事物,甚至使这些事物变得有吸引力,比如圣人、神明或超越存在的存在。另一方面,艺术品也展示了一些可能更适合保持隐形的事物。宗教中的艺术品培养了对缺席存在和存在缺失的敏感性。 “BILD MACHT RELIGION(幻变的舞台 —... 继续 -

新闻 | 张洪与秋麦 - Tianxia天下:张洪与秋麦的中国山水

2018年9月29日 出于对中国古典艺术和文化传统相似的追求和理念,水墨画家张洪和摄影艺术家秋麦让两种截然不同的艺术形式碰撞出了一股强大的能量。他们的作品以探索古典和典故为基调,创造出了思想、能力与眼界的和谐篇章。除了他们的个人作品外,本次展览还重点展示了多幅二人的合作作品——张洪以秋麦的摄影为起点,延伸他蜿蜒又引人深思的笔触。 Tianxia 天下,“all under heaven”,曾表现了一种由磅礴山河地貌与深厚文化历史构建的中国中心观。 如今在日益缩小的全球化世界中,这个词语不仅点出了身份认知问题,还就在深度变革时代物质和文化领域的可持续性提出了探讨。张洪受到古代名家的影响,用传统水墨,与秋麦的现代摄影,在刻画中国山川之美的同时,也记录了经济发展的代价。二人将景观的前沿和中心置于一个富有表现力的古典理想主义展览中,同时也提醒着观众应当更深入地观察,并欣赏这通过脆弱和短暂来实现的永恒。 展览信息 天下:张洪与秋麦的中国山水 加州大学圣塔芭芭拉分校博物馆 2018年9月29日 – 12月9日 继续 -

新闻 | 斯坦福大学坎特艺术中心 - “墨境:杨致远夫妇的当代中国水墨收藏“

2018年6月20日 2018年5月23日起至9月3日,位于加州斯坦福的坎特艺术中心将举办首次以中国当代水墨为独立专题的艺术群展,精选了包含画廊代理艺术家泰祥洲、张洪、秋麦、王方宇和王季迁等近24位的40余幅作品。展览内容主要取自慈善家与斯坦福大学校友山崎晶子和杨致远的个人收藏,重点展示当代时期作品,探讨中国古老及有生命力的艺术表达形式—水墨画与书法的多样性。 展览“墨境:山崎晶子与杨致远夫妇的当代中国水墨收藏” 认为从20世纪60年代至今的水墨作品反映了国际文化衔接的时代环境,实验了现代艺术的感官冲击效应,并同时保留了技法,媒介及绘画主题的传统性。“多方面而言,此次展出符合简. 莱斯罗普. 斯坦福的收藏延续性”,坎特的约翰&吉尔. 弗雷登里克总监苏珊. 戴克门在采访中说道,“她生前收藏的大量亚洲艺术品,是斯坦福博物馆藏品的重要组成部分。” 通过让艺术与艺术史系的研究生参与策展过程,比如作品的挑选和目录的编写,这次活动实现了坎特员工与斯坦福大学之间的教学互动。策展人Ellen C. Huang表示,““让学生更直接的参与”这个概念既符合杨致远夫妇对学校的承诺,也突出了大学美术馆作为一个平台能让学生体验与人与物交流合作乐趣的价值。” 《墨境》不仅讨论了水墨画的发展可能性,还探讨了墨,一种已达到一定高峰的独特艺术表达方式,其本身所具有的当代性。参考摄影和胶片,当今对于墨这个材料的使用和认知已跳出了传统的固有概念。举个例子,作品《Chimeric Landscape》,2015年威尼斯双年展上首次亮相的沉浸式体验,利用投影和反射及立体声环绕空间的运用,使观众亲身感受墨的流动性和延续性。通过对运动中墨水的声音,空间和视觉图像进行分层叠加,《Chimeric Landscape》赋予了墨在笔刷以外的生命力。 山崎晶子与杨致远夫妇表示,“在这些出众的艺术家中,我们私下同许多成为了好友。艺术家们不仅具有丰厚的知识和扎实的基本功,还在此基础上创造演变出其独一无二的当代风格,这是最能打动我们的地方。” 为了丰富展出内容,此次活动添加了来自Peter and Collette Rothschild收藏的作品,其中包含一副张大千1965年的山水画,以及坎特中心和斯坦福大学Anderson收藏的作品。比如说这次画展中最古老的艺术品,一副明末时期的长轴山水,就由坎特中心提供。Anderson收藏的Franz Kine,《Figure 8》,突出了这次的其中一个主题:通过具象的艺术形式来表达抽象化的国际性。... 继续

-

新闻 | 泰祥洲 - 考古学与当代艺术的”融汇“,北京大学赛克勒考古与艺术博物馆迎来25周年庆

2018年5月30日 5月27日,中国高等院校中的第一所考古专题博物馆——北京大学赛克勒考古与艺术博物馆迎来25周年馆庆,汇集鲍蓓、崔岫闻、E.V.戴、阿南迪塔·达塔、马克·福克斯、安妮塔·格莱斯塔、泰祥洲、徐冰、展望等十四位艺术家作品的展览“融汇:国际艺术与文化”在鸣鹤园中开幕,5月28日、29日为期两天的研讨会也在进行中。“本次展览的初衷是展示当代艺术作品,促进世界文化融合,经过6到7年时间的工作,这一初衷才得以变成现实。今天的北大赛克勒博物馆就如一个湖泊,将观照祖先生活的考古学和联系当下的当代艺术融汇。”赛克勒基金会赛克勒女爵士国际展览项目负责人及策展人贝纳维德斯说。 “早在1986年阿瑟·姆·赛克勒博士(Dr.Arthur M. Sackler)就提出建立本馆,之后在吉莉安·赛克勒女爵士的推进下,建馆计划才得以成为现实。”北京大学考古文博学院院长、赛克勒考古与艺术博物馆馆长杭侃说。1984年,赛克勒就曾向北大传达了自己的心愿:愿我的捐赠能使一座现代化的考古学专题博物馆出现在北京大学,它将不但在展陈设计、温度控制、文物安全和教育功能上有最好的条件,而且能承担培养新一代考古文博学者的重任。1986年,赛克勒终于在燕园中的鸣鹤园与夫人吉莉安·赛克勒、美国驻华大使罗德、中国卫生部长钱信忠、北大校长丁石孙一同为北京大学阿瑟·姆·赛克勒考古与艺术博物馆和吉尔·赛克勒雕塑花园奠基。次年5月,赛克勒去世,七年后的1993年,在吉莉安·赛克勒的推动下,北京大学赛克勒考古与艺术博物馆才正式建成开放。它完整地收藏了北京大学考古系半个多世纪的考古成就,成为中国高等院校中第一座考古专题博物馆。 本次展览正是5年前启动的“吉莉安•赛克勒女爵士国际艺术家展览项目”的延续。艺术家泰祥洲2011年就曾在此做过个展,本次带来的《天象·方壶》创作于2017年。在接受《艺术新闻/中文版》采访时,他说:“方壶在中国传统语境中既代表蓬莱仙境,也代表微缩的宇宙,这是‘天下’系列中的一件。我的博士论文就是探讨天文和绘画的一种关系,在解读的过程中,发现所有当代的作品解决得都是未来的问题,对未来的关照和想象,而山水画在今天不仅仅是画山或画水。创作这幅画时,我还是用山水的基本技法,又希望能够克服人为的摆放,让画面运动起来,虚实结合。” 艺术家展望带来的作品《假山石—175号》摆放在博物馆中庭,与院中的太湖石相映成趣,“当谈到北大赛克勒博物馆,首先在我脑海里浮现的就是这个太湖石。”展望说。经过了复制中国假山石的摸索实验,他的假山石系列已经褪去和自然的联系,与现代都市的架构紧密相连,而与自然山石的并置又形成新的对话。徐冰《背后的故事:浮恋暖翠图》同样与传统相连,清代王原祁就曾画有《浮恋暖翠图》,观众通过毛玻璃观看这一装置,将杂物平面化,得到被过滤、净化过的结果(画面),艺术家介于客观存在和艺术作品之间,将现实进行过滤。 来自美国的艺术家托妮·斯科特,其《生命的圆环和轮转》以另一种方式“寻根”,她说:“作品红色的羽毛意味着血脉的传承,特别是亚洲和美洲的传承,按照考古学的观念,人类是从东亚大陆发源沿着白令海峡迁移到美洲大陆,所以我们两个大洲本就是血脉相连的。”纽约艺术家E.V.戴介绍自己的作品《苔藓球——冥想的概述效果》时说:“这个作品原形来自一个文艺复兴式公园中的苔藓球,非常有雕塑感,又很像宇航员到了月球,他回头看地球时映入眼帘的地球景象,我们称作概观效应(overview effect),看到这样的地球,人会有一种十分正面和积极的想法,认为我们同在一个星球,同根同源应该和平共处;这件摄影作品就是和这种概观效应有关。” 来自伊朗,后生活在欧洲的玛丽亚姆·纳杰德更关注移民问题,《被禁锢的幻象》图像截取自广播电视上的新闻图片,但他故意与西方宗教绘画的用光背道而行,作品的上半部分几乎全黑,在阐述自己作品时,他说:“人们看新闻时不会真去关注图像意味着什么,我想让图像停留下来,以绘画的方式永久保存图片,让人观看并思考。在现今的世界,艺术很大程度上受到政府和新闻媒体的审查、审核,我的绘画方式就是一种自我审核,看不清楚的地方可以通过猜想获得更大的想象空间。” 广建艺术博物馆的亚洲艺术重要资助人 杭侃提到的阿瑟·姆·赛克勒博士不仅是这所博物馆的冠名人,也是上个世纪国际收藏界的传奇人物,正是在他的出资下,纽约大都会艺术博物馆内的赛克勒馆(Sackler Wing at the Metropolitan Museum of Art)成立——著名的古埃及丹铎神庙(Temple of Dendur)和中国及日本艺术史研究中心就坐落其中。此外,哈佛大学赛克勒博物馆和隶属于华盛顿特区史密森学会(Smithsonian... 继续 -

新闻 | 秋麦 - 参展苏州金鸡湖美术馆 – “自·沧浪亭”

2018年5月19日 “沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”——当一座静立的古典园林与一个当代艺术展策展构思碰撞时,会有着怎样的关系与呈现? 2018年5月18日,“自·沧浪亭”当代艺术展在苏州金鸡湖美术馆开幕,展览展出了45位国内外艺术名家的作品,包括秋麦、井上有一、王冬龄、丘挺、卢甫圣、徐累、宋东、周京新等,对古典的园林审美进行当代解读,以园林的思想为入口,为观众找寻那个安放心灵的所在。 苏州金鸡湖美术馆馆长殷卫东介绍说,“自·沧浪亭”是金鸡湖美术馆主办的“自”系列之下的第二次展览,其第一次展览是2016年的“自·牡丹亭”,以昆曲《牡丹亭》为引,通过当代艺术的视角,追寻传统昆曲独特的文化身份,对昆曲乃至苏州文化致敬,这一展览创造了金鸡湖美术馆建馆以来的参观纪录。两年后,金鸡湖美术馆再次迎来了“自”系列的第二展——“自·沧浪亭”。 策展吴洪亮介绍了他心中所理解的园林精神,吴洪亮说:“园林的妙处在那份诗意空间的背后是‘出世’与‘入世’矛盾中的物化。它不仅是安放‘身’的,它更重要的是安放‘心’的地方。当苏舜钦为他的园子定名‘沧浪’时,就为沧浪亭的空间意义确立了内在静观、自我存养的基调。‘沧浪’的精髓在于以一种超然的情绪,寻找进退的平衡点;这园子的精髓在于以一种文人的性情,于尘世间造就一个有如平行世界的世外桃源,为外部世界和自我心灵之间构筑起身心自如的缓冲空间。” 路径设置了“径、澄、见、宜”四个阶段,但就像真实园林中的道路,每个路口总会有选择,向左,或向右,或许就走入了一个仿佛此路不通的一隅,但在转身之际,回首之前,惊喜就在那里。 此次展览另一个值得称道之处在于每个进入展厅的观众都会领到一个智能手环。心理学家刘正奎的支持下,通过生物反馈设备采集观众游“园”的生理数据,以自主神经系统活动的心率变异性(HRV)为指标建立算法,并根据艺术家陈琦的作品进行交互创作,从而让观众都能得到属于自己游“园”心绪的“沧浪之水图”。 吴洪亮认为, 对观众来说,进入这个展览,是同时进入了两座并行的园林,不仅指美术馆空间中建造的这个实在的“园子”,更隐含了心理空间中经历的虚拟 “园子”,这个虚拟的园,展览用现代科技的方法把它具象化了。 报导来源:雅昌快讯 展览信息 自·沧浪亭 苏州金鸡湖美术馆 (苏州文化艺术中心二楼) 2018年5月19日 - 8月29日 | 10:00 至... 继续 -

新闻 | 陈督兮 - 参展上海喜马拉雅美术馆 – “佛国山水II —— 静水深流”

2018年4月14日 4月14日,由上海喜玛拉雅美术馆主办的展览“佛国山水II——静水深流”及综合项目“佛国山水III——世界”正式面世。这是此前展览“佛国山水I——造像深处”的延续。 本次展览总策划人为上海喜玛拉雅美术馆创始人、馆长戴志康,上海喜玛拉雅美术馆副馆长杜曦云任策展人,上海喜玛拉雅美术馆理事会理事长沈其斌任艺术总监。“佛国山水II——静水深流”参展艺术家包括:冰逸、陈督兮、管策、胡项城、李昕、刘广云、孟煌、秦风、邱黯雄、吴高钟。同时,加入明、清和民国时期艺术家的作品。他们作品的媒介各不相同,但都围绕个体生命和自然、宇宙的形而上关系这个人类的永恒话题展开表达。 本次展览的开幕研讨会中,嘉宾围绕当代人的现实处境展开探讨。艺术家吴高钟谈到:“艺术家处在生态化的状态,我们都有愿望,希望生活的处境是美好的,这是我们自由的基础,这个时代艺术家能做什么,是每个艺术家都要面对的话题。”冰逸提及:“我认为勇气是非常重要的。人经常在糟糕的情况下,创造出辉煌的可能。”陈督兮则认为,“身处于当下的环境,不能够将主体与对象割离,艺术也许不能改变社会上的一些实质性东西,但能够完整人的生命。 “要在中国的土壤上,构建与国外不一样的艺术生态圈”上海喜玛拉雅美术馆创始人、馆长、“佛国山水”总策划戴志康表示。上海喜玛拉雅美术馆理事会理事长、“佛国山水”艺术总监沈其斌:这次的“佛国山水III——世界”,是希望通过艺术,更多地和社会,和每个人联系起来。它不仅仅发生在喜玛拉雅艺术空间,并且是一个持续的项目。 艺术家胡项城:我们有了更宽广的视野,而如何平衡这一问题,不仅仅是艺术界的话题,需要各个领域的配合。 本次展览策展人、上海喜玛拉雅美术馆副馆长杜曦云:“佛国山水”系列展是一个环环紧扣的完整三部曲。“佛国山水I—造像深处”探索农耕文明中,人的精神溯求与超越性;“佛国山水II—静水深流”围绕当下中国艺术家叙述,同时顺延与明清、民国时期中国艺术家的关联;“佛国山水III—世界”则是当代中国与中国之外的艺术家和非艺术家共同探讨当下,展望未来。 无论是从“造像”的背后窥探其源头活水,亦或是绵延不尽犹如“静水深流”般始终在展开的普遍人性,乃至以艺术的方式拉开全球化时代公共性问题的帷幕,让各自精彩的的个体们亮出他们的所感所思,此次“佛国山水”系列展览不仅是上海喜玛拉雅美术馆立足于当下来顾后瞻前、在“自然”和“人群”中寻找平衡,更是在信息过剩的全球化时代积极寻求适意空间,在螺旋式上升或西西弗斯寓言下不断出发和刷新。以4月2日秦晖讲座《21世纪全球化危机》为启动标志,“世界”正在开放式生长中累积和开辟众多可能性。 文章来源喜马拉雅美术馆 展览信息 佛国山水 Ⅱ —— 静水流深 上海喜马拉雅美术馆 2018年4月14日 - 5月28日 | 10:00 至... 继续

-

新闻 | 泰祥洲 - 参展芝加哥艺术博物馆“吉金鉴古:皇室与文人的青铜器收藏”

2018年2月24日 2月23日,“吉金鉴古:皇室与文人的青铜器收藏”大展在芝加哥艺术博物馆开幕,共展出横跨商代至今3400多年约180件作品,展览汇聚来自芝加哥艺术博物馆、北京故宫博物院、上海博物馆、美国各大博物馆和重要私人收藏的珍贵藏品逾180件,纽约大都会博物馆的镇馆之宝柉禁组器、北京故宫博物院的“天下第一鬲”师趛鬲、上海博物馆的小臣系卣等齐聚芝加哥。 不同于以考古发现为主题的青铜器展览,本次“吉金鉴古”展览从青铜器的功能和宗教礼仪含义、青铜器的收藏、分类,及在中国文化中的意义等角度展示古人收藏青铜器的传统和由此发展出的金石学,及其对重要历史人物和当时社会的重大影响。展览以青铜器在历代皇家和文人生活中的呈现为脉络,为观众呈现出历史不同时期,青铜器与人类文明生活之间神圣而又紧密的文化传统,展示出青铜文明在中华历史文明脉络里在各个历史时期对文化和礼制社会发展,起到的独特引领作用。 本次展览最大亮点是将纽约大都会博物馆的镇馆之宝——公元前11世纪晚期(商末或西周早期)柉禁组器和现藏北京故宫博物院的“天下第一鬲”——公元前9世纪(西周时期)师趛鬲重聚于芝加哥,而这两件重器的上次相遇还是在百年前的南京。美国华盛顿史密森学会弗利尔与赛克勒艺术博物馆档案馆保存的一张照片呈现了当时的情景。1907年,晚清文人端方及僚友与青铜器合影,其中就包括了柉禁组器和师趛鬲。 此外,芝加哥艺术博物馆馆藏的商代鸟尊(公元前12世纪)、西周时期青铜铙(约公元前11-10世纪),上海博物馆现藏最重要的青铜器之一——商代晚期小臣系卣也在展品的名单上。小臣系卣更是首次出馆展示,这件珍贵的提梁卣为吴大澂旧藏,吴大澂为其做过的五个全形拓就有两卷在上海博物馆,在本次展览中一并展出,与当代艺术家泰祥洲的绘画《小臣系卣》并置。 从12世纪开始,文人和艺术家们也开始收集和理解青铜器,尤其是青铜铭文。这种做法发展成一种古物学,即对青铜器和石碑进行研究的金石学。本次展览沿着皇室收藏的线索一路延伸到金石学的传统,到了明清,中国对青铜的收藏慢慢从原来的“古物”变成了“玩物”,文人雅士们将其作为一个可以休闲的东西来收藏,皇家通常用艺术来促进和推行政治、文化政策,文人们则认为青铜器是他们努力恢复和重建过去的物质证据,他们偶尔将其作为友谊的象征来交换。 18世纪金石学再度兴起,考据学派对古代文物再认识,就像欧洲文艺复兴对古物有新的认识。在清代一直到20世纪初,收藏青铜器变成社会的主流,当时社会精英除了收藏中国青铜器,更对青铜器的著录和发表整理做了非常重要的贡献。晚清文人如陈介祺、潘祖荫、吴大澂、端方……都是收藏中国青铜器的大家,本次展览也把他们曾经收藏的器物和著录作为其中的一个部分呈现。 本次展览是在美国能同时欣赏到如此大量各时期青铜器的难得机会,将展出至2018年5月13日。 更多展览信息请点击展览官方网站 。 展览信息 吉金鉴古:皇室与文人的青铜器收藏 芝加哥艺术博物馆 2018年2月24日 – 5月13日 继续 -

新闻 | 张洪与秋麦 - 在香港大学(港大)美术博物馆展出《二生三:张洪与秋麦合作作品》

2018年2月3日 香港大學(港大)美術博物館將於二零一八年三月二日至五月六日呈獻《二生三:張洪與秋麥合作作品》展覽,展示兩位藝術家精彩的合作作品。當代水墨的流行,印證出綿延千年不斷的中國水墨畫傳統直到今天仍在發展與演進。數十載以來,中國當代藝術名聞遐邇;但在純粹的當代作品與傳統緊密聯繫的藝術之間卻出現了明顯的二分。隨著傳統美學與新形式的媒體融合,這種分界似乎正逐漸消失。 自二零零九年起,在保持傳統中國山水畫的本質、同時將傳統水墨和攝影融入廿一世紀的原則下,張洪與秋麥嘗試糅合這兩種媒介來創作。當兩個世界相遇、膠片顆粒與墨點結合之際,二人的視野就能超越個別的文化、定義、界限和地域。 展品涵蓋各式各樣的傳統藝術形式,如掛軸、手卷、冊頁、獨立版畫及扇面等,卻又散發出濃厚的當代氣息。兩位藝術家的個人作品,亦清晰地呈現出那段引領他們攜手合作的個人藝術歷程。 如 閣下欲索取展覽場刊,請按此 。 展览信息 二生三:张洪与秋麦合作作品 香港大学美术博物馆 2018年3月2日 – 5月6日 继续 -

新闻 | 邱荣丰 - 参展洛杉矶郡立博物馆新展 ”吴彬:十面灵璧图“

2018年1月23日 12月10日,洛杉磯郡立博物館新展“吳彬:十面靈璧圖”開幕,首次完整展出《十面靈璧圖》的全部十面。將“奇石”作為藝術展覽的主題對於西方觀眾來說非常新鮮。雖然石頭在西方文化史中扮演著非常重要的角色,但將石頭作為藝術品來欣賞,對於西方人來說比較陌生。然而在崇尚天人合一的中國文化中,奇石是現形的微觀山水,是文人書房與園林裡不可或缺之物。此次展覽還囊括了太湖石、墨石,以及包含邱榮豐在内的當代藝術家以奇石為主題的作品,不僅使觀眾能夠欣賞吳彬這件史詩般的鉅著,也能夠使外國觀眾更多瞭解中國賞石文化傳統。這個展覽將持續到2018年6月24日。 關於本展的更多資訊, 請留意博物館官方頁面 。 展览信息 吴彬:十面灵璧图 洛杉矶郡立艺术博物馆 2017年12月10日 – 2018年6月24日 继续

-

新闻 | 张洪与秋麦 - 参展纽约大都会博物馆新展 “溪山无尽:中国传统山水画”

2017年9月11日 “以徑之奇怪論,畫不及山水;以筆墨精妙論山水不及畫!” -董其昌 (1555–1636) 1000年以前,中國北宋山水畫家郭熙在《山水訓》中曾提出:“君子之所以愛夫山水者,其旨安在?丘園,養素所常處也;泉石,嘯傲所常樂也;漁礁,隱逸所常適也;猿鶴,飛鳴所常親也……今得妙手郁然出之,不下堂筵席,坐窮泉壑……此豈不快人意,實獲我心哉?” 這是此次展覽討論的核心問題——探索中國視覺審美中,山水繪畫各異的表達方式。 此次展覽將分三次循回展出120幅經典中國山水繪畫,提供觀者以傳統的視感,揭示不同山水畫中的微妙特征。眼前也許呈現的是一座簡樸的山居,然而它卻是文人墨客的世外桃源,其中暗含著藝術家的退隱願望。同樣,一些作品看上去似乎在研究水墨畫中幹筆的運用,實則是藝術家用這種運筆方式緬懷先代藝術大師的突破與創造,以文人的溝通方式表達對傳統的崇敬之情。這些隱晦含蓄的表達趣味,是中國式經典美學的藝術性所在之處,也是大都會博物館其專業的策展團隊帶給觀眾的壹次雅集盛會。 更多信息,请参阅展览官方网站 。 展览信息 溪山无尽:中国传统山水画 纽约大都会博物馆 2017年8月26日 – 2019年8月4日 继续 -

新闻 | 王满晟 - 参展日本高知手工纸博物馆

2016年10月16日 展览信息 WASHI AND FOUR ARTISTS FROM THE WORLD 日本高知手工纸博物馆 2016年10月1日 – 10月31日 继续 -

新闻 | 秋麦 - 参展加州大学伯克利分校美术馆,太平洋电影文献库 “伯克利之眼”

2016年8月21日 展览信息 伯克利之眼 加州大学伯克利分校美术馆,太平洋电影文献库 2016年7月13日 – 12月11日 继续

-

新闻 | 秋麦 - 参展美国欧柏林学院,艾伦纪念艺术博物馆 “对话:亚洲与美国,过去与现在。”

2016年8月21日 展览信息 对话:亚洲与美国,过去与现在。 美国欧柏林学院,艾伦纪念艺术博物馆 2016年7月12日 – 2017年5月21日 继续 -

秋麦 | 参展红专厂当代艺术馆 “天下·往来 — 当代水墨文献展(2001-2016)”

2016年8月21日 展览信息 天下 · 往来 —— 当代水墨文献展 (2011-2016) 红专厂, E7 展厅, D6 展厅 2016年6月5日 – 9月4日 继续 -

新闻 | 王满晟 - 参展普林斯顿大学博物馆馆藏

2016年8月4日 普林斯顿大学美术馆正在展出 王满晟 寂静系列2008, 山间泉响 2010 展览信息 寂静系列2008, 山间泉响 2010 普林斯顿大学美术馆 2016年1月 – 7月 继续

-

新闻 | 张洪与秋麦 - 参展卡拉马祖艺术学院 “抽象之韵律”

2016年7月23日 张洪与秋麦一共二十件作品参展,两位艺术家通过不同的媒介方式(绘画与摄影)共同探索中国山水。 展览由Joy Light East Asian Art Acquisition and Exhibition 基金支持。 展览信息 抽象之韵律 卡拉马祖艺术学院 2016年3月16日 – 6月19日 继续 -

新闻|王满晟参展皇后学院公共艺术博物馆

2011年2月15日 此次皇后学院举办的「中国年」回顾展览共展出艺术家王满晟的70多件作品,展现了王氏作品中宁静、沉思的创作灵感以及与古老中国艺术的深厚联系和现代诠释。展览包括山水画、植物研究、具有标志性的佛教意象和书法作品,以及纸本画布的水墨与设色作品。「文质彬彬」探索了佛教和中国传统对王满晟的艺术形式和内容产生的影响,展示了他如何将经典主题和传统转化为与西方文化相交融的个人诠释。 王满晟年仅七岁时,在中国中北部的太原开始自学中国书法和绘画。1985年,他从上海复旦大学中国古代文学系毕业后,在北京的中国中央电视台担任导演和制片人,从事中国和藏族艺术文化纪录片的创作长达十多年。他还是一位散文家,他的作品以及艺术作品可以在本次展览的目录和他的个人网站 上看到。 王满晟的艺术风格深受学者传统的自我修养和艺术冥想实践的影响。他的近期作品涉及环境挑战、平衡的需求以及现代生活中沉默的丧失。王满晟通过多种媒介实现了精致细腻的具象艺术创作,包括不同纸张上的水墨与设色作品、陶瓷以及木刻和其他印刷作品。皇后学院博物馆的中华文物将作为背景展示,以展示艺术家的创作源泉及艺术家个人收藏的各朝代书法作品。 展览概览 王满晟: 文质彬彬 皇后学院公共艺术博物馆 2011年2月15日 - 5月27日 继续

Page

2

/ 2