-

在西方语境下,向非中文观众介绍书法作品,始终是一件不容易的事。书法的线条与墨色固然有很直观的形式美感,但一旦涉及汉字的结构、书写的规范、历史上形成的审美体系,语言与文化的鸿沟便难以跨越。

同时中文观众或许会以为在中文语境下,理解书法应当是更为自然的。毕竟我们自小耳濡目染,熟悉「字如其人」、「见字如面」这样的成语,听说过有些书法的「气」很好,知道「中锋用笔」这些书写规则,也知道书法很难的原因之一就是无法涂改或修正,甚至我们也在书法册和博物馆中曾领略历代书法家与诸多作品的风采。这些碎片化的信息似乎让我们认为我们对书法有一定的认知。

然而当我们再往深处追问,就会发现为什么使用这些耳熟能详的用语,其实更值得我们深究。古人为何要选择柔软且难以掌握的毛笔建立这样一套书写规范与审美体系?「笔笔中锋」只是简单的技法要求,还是蕴含了对书写工具更深层的思考?「下笔无悔」只是单纯的形容,还是有其特别的意义?又为什么「字如其人」、「见字如面」,甚至「气」,这样抽象的概念,会被引入书法艺术审美?

正是这样的原因,使我们有必要从书法的根本出发,以当代人能理解的语言重新审视,才能解释书法何以在中国艺术中居于如此重要的地位,也才能帮助非中文观众跨越文化隔阂尝试著从纯艺术性角度去理解书法。

-

-

或许Shufa是最准确的翻译

书法一直以来被翻译为Chinese Calligraphy。在西方语境里,Calligraphy 一词通常是指字母文字的艺术性书写,强调线条的优美、结构的工整与文字的清晰可读。这是一门独立而精致的艺术传统,历来受到高度的欣赏与尊重。而在中国文化中,书法则建立在另一种文字系统之上。汉字并非单纯的拼音符号,而是兼具形、音、义的表意文字:它既能以图像的方式被观看,又能以声音的方式被诵读,同时还能承载抽象的概念。正因为文字本身具有如此多重的层次,中国书法才得以在实践中展现出另一种面貌——不仅是书写的技艺,也是一种思想与精神的抒发。

也因此,书法才会在不同的书体中展现出极为多样的面貌。当我们看到篆书、隶书、楷书时,首先感受到的是它们的严整、对称与规范。这些书体往往与石刻、青铜铭文等官方公昭有关,它们需要庄重,需要权威,需要能够历久而不衰。于是,这些书体承载的是秩序,是稳定,是文化的延续与集体的认同。

-

-

WANG TI 王禔 1880-1960Calligraphy Couplet in Seal Script 篆書六言聯, 1946ink on paper, a pair of hanging scrolls 水墨纸本 一对立轴39 1/2 x 8 1/2 in (2); 100.3 x 21.6 cm (2)

WANG TI 王禔 1880-1960Calligraphy Couplet in Seal Script 篆書六言聯, 1946ink on paper, a pair of hanging scrolls 水墨纸本 一对立轴39 1/2 x 8 1/2 in (2); 100.3 x 21.6 cm (2) -

但当视线转向行书与草书,情况便非常不同了。笔墨在这里获得了自由,线条不再只服从于规范,而开始追随书者的气韵与精神。书写的速度加快,节奏更为多变,笔触之间往往连绵不断。尤其在草书之中,一笔往往贯穿数个字,行气流转,抑扬顿挫,书者的心境与节奏几乎无所遁形,这是一种动态的生命记录,一种将精神直接化为墨迹的方式。

正因如此,中国书法不能简单等同于「Chinese Calligraphy」。它既是文字,也是图像;既是传播的方式,也是精神的抒发。严谨的书体维系著文化的秩序与延续,而自由的书体则散发著个个性化的韵味与灵性。

所以,我们要真正透过语言文字的表象去理解书法,最简便的方式即是回到书写的现场。仅仅停留在字体的认知、字义的解读或语言的理解,往往无法触及书法作为艺术的核心。因为书法所展现的,不只是「写了什么」,而更在于「为什么这么去写」以及「如何去写」——笔锋的行进、墨迹的浓淡、纸张的承受,以及书写者在那一刻的气息与心境。只有从这些最直接的实践层面入手,我们才能逐步走近书法作为艺术形态的本质。

-

-

-

-

传统纸张:无所遁形的见证者

理解了「中锋」,自然要谈承载笔墨力量的媒介。没有合宜的纸,笔下的力量便无处着落;而一张合适的纸,会主动回应笔与墨,把看不见的力与节奏,化为看得见的痕迹。

中国传统书法用纸多取材于楮树、山桠、青檀等树皮。不同材质孕育出不同的纤维组成与表面肌理,提供书法家各异的落笔感受。这类纸张保留绵长而有韧性的纤维,纸内部并非均质的平面,而是层层交织、具有毛细孔的网络结构——这使它与墨的互动,不仅发生在纸面的触点,更在纸页深处持续进行。

于是当笔锋带著不同含水量的墨触上纸面,纸张会立刻给出回应:有时乾爽利落,边缘清峻;有时湿润晕化,层层透叠;同样一笔,轻重迟速的差别,便化作线条的枯润、转折的顿挫、边缘的开合。不是单靠视觉的「黑与白」,而是一整套由纤维与墨色共同生成的呼吸。正因这种「由内而外」的吸纳与回馈,书法家在运笔时的瞬息变化,才能被严谨地记录下来。

这样的纸,不能涂改,不容掩饰,无法重来;每一次触纸,都是一次抉择。稍一犹豫,笔势便松;稍一贪快,墨色便浮。它逼人以诚:要么胸有成竹,先行定其节奏与结构;要么心无旁骛,在专注中顺势而为。纸张成了最严格、也最公正的见证者,将艺术家当下的呼吸、劲力与心境,乃至创作时的心态,一一如实存档。

因此,传统纸张之「好」,不单在于耐久与工艺,更在于它能把笔与墨的能量显现出来。它让技巧成为可见的形,让意念凝为有形的墨迹;同时也为我们理解下一步的「气」——那股从艺术家身体流向笔端、再由纸面显影的无形之流——做好了铺垫。

-

-

Jin Nong 金農 1687-1763Excerpt from The Rites of Zhou in Clerical Script 漆書節錄《周禮 · 夏官 · 職方氏》, 1750ink on paper, hanging scroll 水墨纸本 立轴47 x 15 1/2 in; 119.4 x 39.4 cm

Jin Nong 金農 1687-1763Excerpt from The Rites of Zhou in Clerical Script 漆書節錄《周禮 · 夏官 · 職方氏》, 1750ink on paper, hanging scroll 水墨纸本 立轴47 x 15 1/2 in; 119.4 x 39.4 cm -

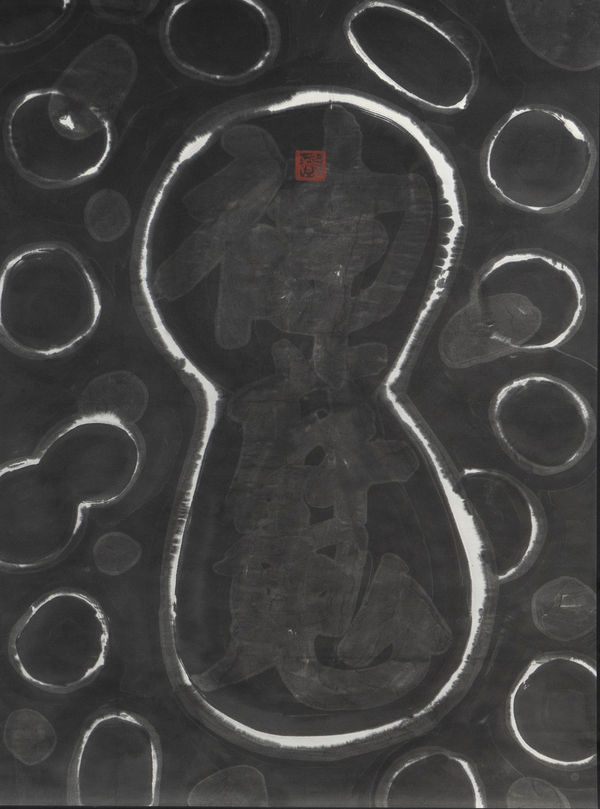

Fung Ming ChipLight line: God/Devil 神魔光环学, 2002Ink on Paper 水墨纸本48 x 35 1/2 in

Fung Ming ChipLight line: God/Devil 神魔光环学, 2002Ink on Paper 水墨纸本48 x 35 1/2 in -

-

无形化为有形:以「气」理解书法

若说中锋使力量有了方向而完全凝聚,传统纸张使力量有了去处,那么「气」便是这个力量的显现——它在这里不只是中国文化中的一个抽象名词,而是艺术家身体与心灵的律动在纸上所留下证据。也可以说是艺术家在某一断时间的呼吸、脉动及创作精神等综合涵养,被转译为可见的线条与节奏。

毛笔极为柔软而灵敏,且书者多悬腕执笔,不倚臂不靠桌。笔锋一触纸面,毫端即因压力而弯折,粗细枯润随之生变。很多这些变化当然来自有意识的运笔——提、按、转、折、收——但同时也如实记录了更多艺术家在创作时更细微的层面:由呼吸而带来的颤动、全身肌肉的松紧,乃至心绪忽高忽低的起伏等。每一笔都不是单一行为,而是有意与偶然、规范与自发的合成;毛笔成了敏锐的感应器,不仅记录动作,更把「气」的流动显影出来。

当我们把目光从笔端移向纸面,就会看到另一条更耐心的线索:中锋所组织出的劲道,经由纸张绵长纤维的吸纳与回应,被细密地拆分为线条边缘的开合、墨色的呼吸、节点的顿挫。换言之,「气」并非虚无缥缈,它在纸上有迹可循:一处稍缓,墨色便沉;一处忽急,边缘便飞白;起收之间,呼吸的长短都能被看见。这些「气」所留下的痕迹,正是书法之所以动人的关键。

在行书与草书之中,这条线索尤为明显。一笔往往贯穿数字,行气不断;观者不但能看见书者心境的起伏,更能看见一段持续的、不可逆的时间,被一气呵成地融入进了笔墨纸张里。相对于篆书、隶书、楷书的「结构之美」,行书与草书让我们直面「时间之美」:时间如何流过身体,如何被笔所承接,又如何在纸上安顿。

-

信札自古以来便是中国书法最重要的表现形式之一,也是书法最具实用性的功能所在。不同于碑刻或专门的书法作品,信札源于日常交流,因此保留了最真实、最自然的笔墨形态。现今所传最古老的墨迹,多为书信,如陆机《平复帖》、王珣《伯远帖》、王羲之《丧乱帖》等,皆以个人书札流传至今,却成为中国书法史上的不朽经典。

「见字如面」正是信札的真实写照。因应书信内容的不同,书写者会不自觉地注入细腻而多变的情感。或喜悦、或忧怀、或急切、或从容,这些情绪随笔尖流淌,细微之处也能被观者感知。信札又因多属私密,并非刻意为观赏而作,因此少有矫饰,往往最能直接反映书者当下的心境与身体节奏。这种「不期然而然」的真实,恰是书法艺术最可贵之处。

张大千的信札延续了这一传统。他在信中既以笔墨寄情,亦在字里行间自然流露真诚的情谊与个人性情。相比他在大幅书法作品中更为讲究的构图与章法,信札则显示了他放松而真实的一面,将「书如其人」的理念表现得淋漓尽致。这使得信札不仅是传递信息的工具,更成为中国书法中最能直达人心的艺术形式。

-

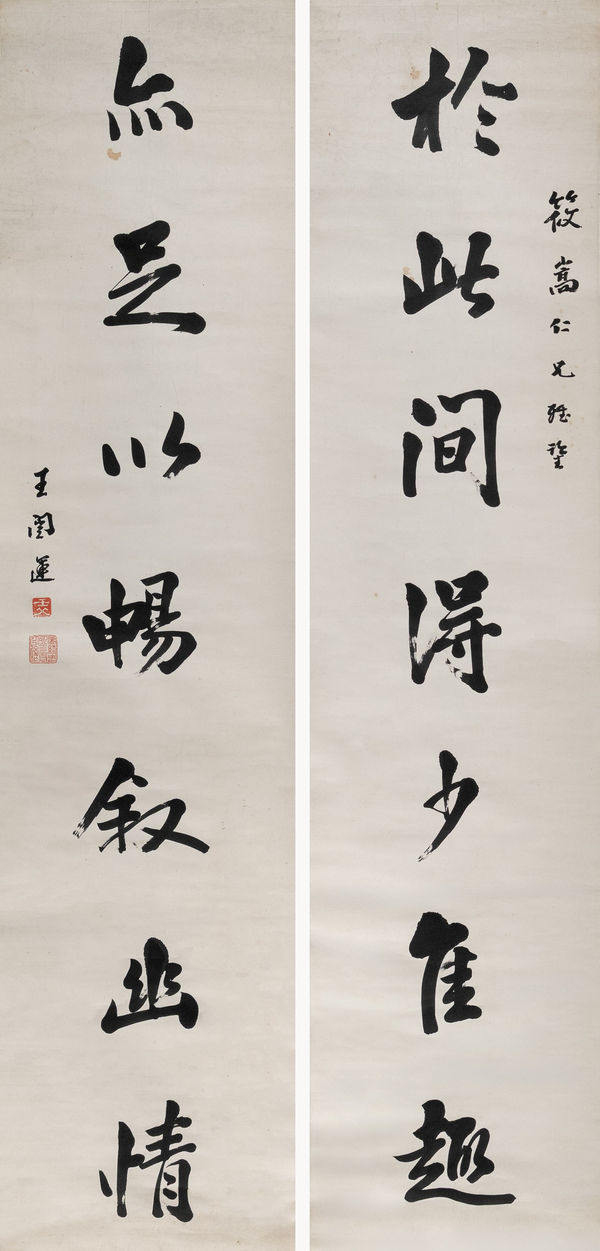

Wang Kaiyun 王闓運 1832-1916Shufa Couplet in Running ScriptInk on Paper, a pair of hanging scrolls 水墨纸本 一对立轴52 3/8 x 12 1/4 in; 133 x 31 cm

Wang Kaiyun 王闓運 1832-1916Shufa Couplet in Running ScriptInk on Paper, a pair of hanging scrolls 水墨纸本 一对立轴52 3/8 x 12 1/4 in; 133 x 31 cm -

-

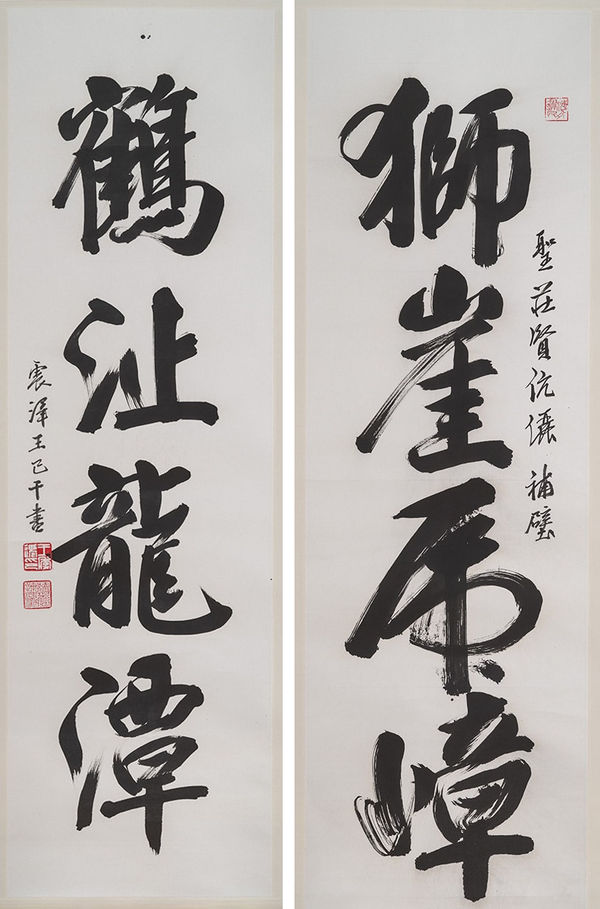

C. C. Wang 王季迁Calligraphy Couplet 行书四言联Ink on Paper, a pair of hanging scrolls 水墨纸本 一对立轴49 1/2 x 14 1/2 in (2); 125.7 x 36.9 cm (2)

C. C. Wang 王季迁Calligraphy Couplet 行书四言联Ink on Paper, a pair of hanging scrolls 水墨纸本 一对立轴49 1/2 x 14 1/2 in (2); 125.7 x 36.9 cm (2) -

本辑作品来自王满晟的日常书法习作,因创作于其个展《无人》准备阶段,遂成为展览之基石。他所写的每篇诗文都是在用典中寄情沉思,叩问展览的主题:我们该如何设想无人的世界?在王满晟的觉察中,当代的感官已被工业造物的喧嚣填满,而他渴求于自然中找到娴静的心境,使他与周遭的世界超然相处。他书于朴素皮纸上的日常感悟汇集成一段冥想,其中字句流经纸面如风如澜,载着他对无人的求索。

“静坐在忘求”是王满晟对“无人”境界的阐释。在对沉静心态的练习中,他渴求主动忘却人之欲求,终将自我融于自然之中。书法便是他修炼这种心境的理想媒介。他字句下暗藏的章法来自对古典的研习,使每个字和其中笔画泰然稳坐,显现金石之气。

王满晟的笔画于其止处延展,汇入下一画,挣脱出章法而拥抱自然精气。同时他的运笔始终如一,存筋骨于所到之处,支撑重墨下的饱满肉身,映出那个静坐于案前的写者。此刻,他的全部精力汇集于笔端,他的自我也于无中生有。

-

因此,扬雄(前53-18年)所指出的书法为「心画」,即是艺术家身体、精神与情感在书写时间段内的自然流露。当书者专注地让呼吸与笔势同频,心中之「气」便不由自主地化为墨迹;等到一笔写定,纸上所留,既是线条,也是那一刻身心的形状。这也正是书法中「见字如面」、「字如其人」这些抽象概念的具象化。

对一般观者而言,眼前或许只是几条墨线;但只要顺著线条的弧度与起伏,去体会墨与留白之间的伸缩,就能感到那股不断流动的「气」——它把我们带回书写发生的当下。此时,作品不再只是符号的集合,而是一段生命经验的轨迹;语言退到一旁,艺术家的身体与精神站了出来,让无形者有了形。

综上所述,书法作为语言、哲学与视觉形式的综合体,不仅承载了数千年来精湛技术的积累,也凝聚了持续不断的美学思考与精神探寻。书法同时是图像与文字,是抽象与交流,更是艺术家能量、动作与心境的可视化记录。

-

-

重要的是,书法的审美与表现力,可以不取决于观者是否能够读懂汉字。顺著笔划的起伏去感受线条的呼吸,体察墨色与留白之间的张力与节奏,观者便能进入艺术家曾经置身其中的流动状态。那一刻,语言退居其次,作品超越文字的表象,成为一次直接、即刻而真切的人与纯粹艺术的相遇。

本次展览诚邀您以这样的心境来体验书法,当您驻足于这些作品之前,将得以窥见一个塑造了中华文化数千年的传统,而它至今依然充满生机。跨越时间与空间,贯通毫颖的力量,落笔无悔的线条,仍能让艺术家与观者的心灵通过「气」而产生直接的交汇。

-

-

Qian Feng 錢灃 1740-1795, Shufa Couplet in Running Script 行書七言聯

Qian Feng 錢灃 1740-1795, Shufa Couplet in Running Script 行書七言聯 -

Wang Kaiyun 王闓運 1832-1916, Shufa Couplet in Running Script

Wang Kaiyun 王闓運 1832-1916, Shufa Couplet in Running Script -

Shen Wei 沈衛 1862-1945, Shufa Couplet in Running Script

Shen Wei 沈衛 1862-1945, Shufa Couplet in Running Script -

Wang Fangyu, Ink (Muo) 墨, 1990

Wang Fangyu, Ink (Muo) 墨, 1990 -

Wang Fangyu, After Rain 雨过, 1982

Wang Fangyu, After Rain 雨过, 1982 -

Wang Fangyu, Ten thousand brushes, 1970

Wang Fangyu, Ten thousand brushes, 1970 -

Wang Fangyu, Dancing Calligraphy (Shu Wu) 书舞

Wang Fangyu, Dancing Calligraphy (Shu Wu) 书舞 -

Wang Mansheng, "Seven Joys" by Zhan Fangsheng 湛方生“七歡”, 2022

Wang Mansheng, "Seven Joys" by Zhan Fangsheng 湛方生“七歡”, 2022 -

Wang Mansheng, Xie Lingyun, Passing a Night on Mount Stone Gate 謝靈運《石门巖上宿》, 2022

Wang Mansheng, Xie Lingyun, Passing a Night on Mount Stone Gate 謝靈運《石门巖上宿》, 2022 -

Wang Mansheng, Sitting in Silence to Forget the Desires 靜坐在忘求, 2020

Wang Mansheng, Sitting in Silence to Forget the Desires 靜坐在忘求, 2020 -

Wang Mansheng, Wang Wei, My Garden by Riverside 王維“淇上即事田園”, 2022

Wang Mansheng, Wang Wei, My Garden by Riverside 王維“淇上即事田園”, 2022 -

Wang Mansheng, Farming, Tree-Planting, and Damming Streams South of the Estate 田南树园激流植楥 , 2020

Wang Mansheng, Farming, Tree-Planting, and Damming Streams South of the Estate 田南树园激流植楥 , 2020 -

Wang Mansheng, Golden Peaches 金桃, 2021

Wang Mansheng, Golden Peaches 金桃, 2021 -

Wang Mansheng, Plum Blossoms Fall 梅花落, 2018

Wang Mansheng, Plum Blossoms Fall 梅花落, 2018 -

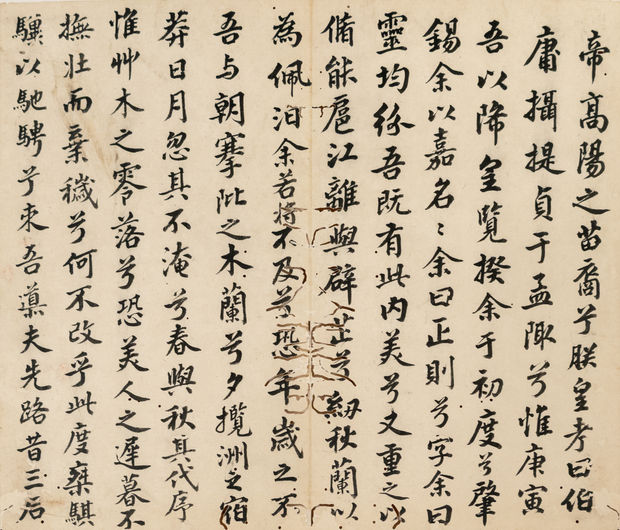

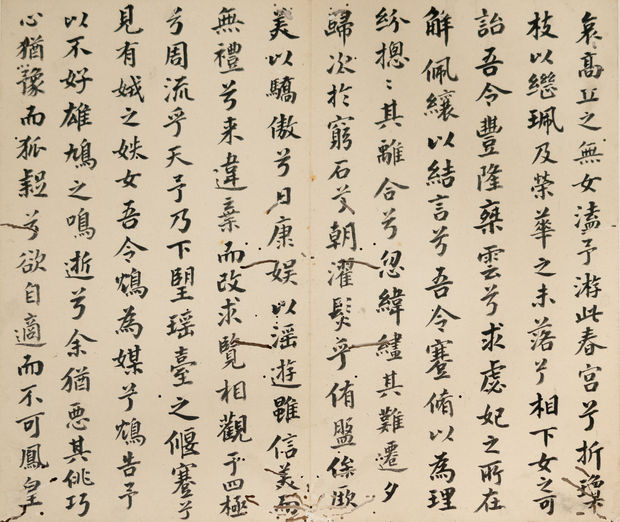

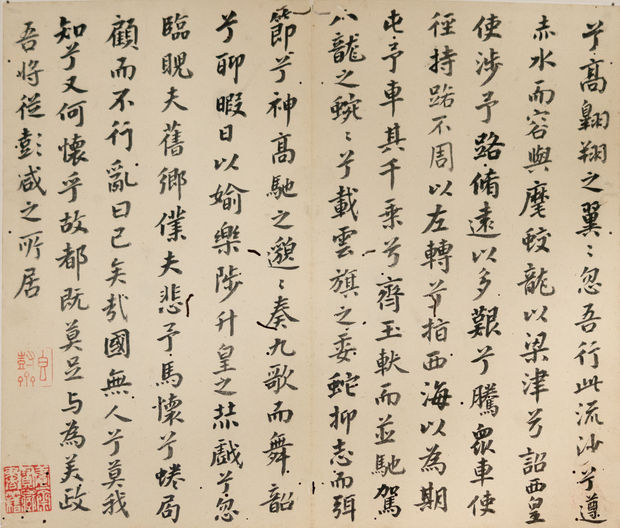

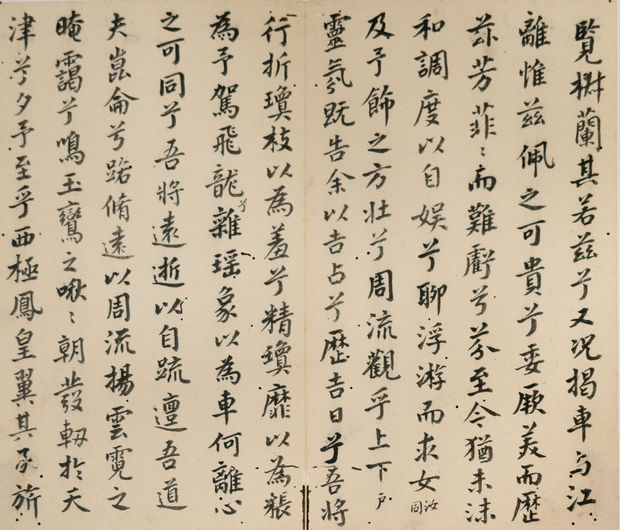

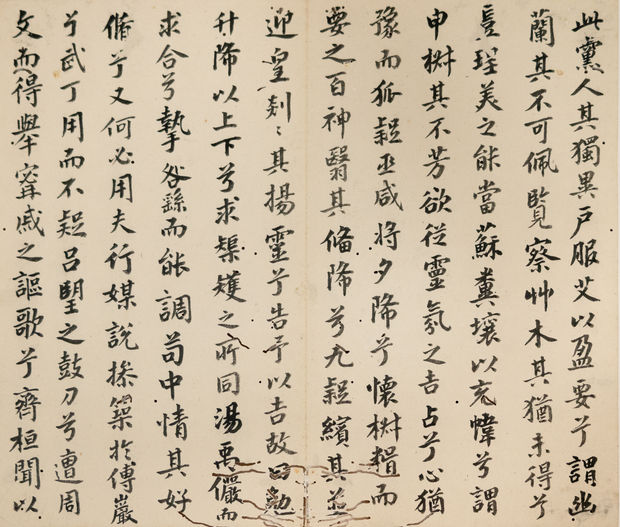

Qian Chenqun 錢陳群 1686-1774, Qu Yuan's Li Sao (Encountering Sorrow) in Running Script 行书《离骚》, 1759

Qian Chenqun 錢陳群 1686-1774, Qu Yuan's Li Sao (Encountering Sorrow) in Running Script 行书《离骚》, 1759 -

Wang Wenzhi 王文治 1730-1802, Poem in Running Script 题画诗

Wang Wenzhi 王文治 1730-1802, Poem in Running Script 题画诗 -

Fung Ming Chip, Light Line: God/Devil 神魔光环字, 2002

Fung Ming Chip, Light Line: God/Devil 神魔光环字, 2002 -

Fung Ming Chip, Transition Script, 变化字, 2022

Fung Ming Chip, Transition Script, 变化字, 2022 -

Zhang Tingji 张廷济 1768–1848, Excerpts from the Essays of Su Shi and Mi Fu in Running Script 行書蘇軾《柳十九帖》 , 1846

Zhang Tingji 张廷济 1768–1848, Excerpts from the Essays of Su Shi and Mi Fu in Running Script 行書蘇軾《柳十九帖》 , 1846 -

Yuanxi 元熙 Qing Dynasty, Calligraphy Excerpt of Yu Gonggong Stele 節臨《虞恭公碑》, 1873 or 1933

Yuanxi 元熙 Qing Dynasty, Calligraphy Excerpt of Yu Gonggong Stele 節臨《虞恭公碑》, 1873 or 1933 -

Wang Ti 王禔 1880-1960, Calligraphy Couplet in Seal Script 篆書六言聯, 1946

Wang Ti 王禔 1880-1960, Calligraphy Couplet in Seal Script 篆書六言聯, 1946 -

C. C. Wang 王季遷 1907-2003, Calligraphy Couplet 行书四言联

C. C. Wang 王季遷 1907-2003, Calligraphy Couplet 行书四言联 -

Jin Nong 金農 1687-1763, Excerpt from The Rites of Zhou in Clerical Script 漆書節錄《周禮 · 夏官 · 職方氏》, 1750

Jin Nong 金農 1687-1763, Excerpt from The Rites of Zhou in Clerical Script 漆書節錄《周禮 · 夏官 · 職方氏》, 1750 -

Zhang Daqian 張大千 1899-1983, Letter of Invitation to view the Blossoms

Zhang Daqian 張大千 1899-1983, Letter of Invitation to view the Blossoms -

Zhang Daqian 張大千 1899-1983, Letter of Travelling to New York

Zhang Daqian 張大千 1899-1983, Letter of Travelling to New York

-

2025年9月11日 - 10月25日

订阅邮件

* denotes required fields

We will process the personal data you have supplied to communicate with you in accordance with our Privacy Policy. You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.