“新雨后”,主展厅,©THE FQM,2022

The FQM 荣幸地邀请到90后当代水墨艺术家邱荣丰参展此次夏日群展《The Rain Freshens 新雨后》。尽管邱荣丰因疫情防控没有来到纽约的展览现场,The FQM 通过线上会议的方式采访了邱荣丰,尽可能地将艺术家的声音带给观众。邱荣丰出生于中国香港,现为香港中文大学哲学博士(艺术史)研究生。邱荣丰的作品涵盖传统与当代水墨作品、书法和装置。他以往的绘画融合了传统审美和当代视觉经验,画中既可以看到传统山水画的形式语言,也可以看到受遥感图像启发的构图。而近期的作品则着重于探索在笔触的提按顿挫中整合画面结构和墨色晕染的协调性。邱荣丰曾在纽约、香港和澳门举办过七次个人展览。他的作品曾多次在国际性的展览中出现,包括《吴彬:十面灵壁图》(美国洛杉矶郡艺术博物馆)、《巴塞尔艺术展》(香港会议展览中心)、《中国当代水墨》佳士得拍卖、《水墨艺博》(香港会议展览中心)、《台北国际艺术博览会》(台北世界贸易中心展览大楼)等。他的作品被收藏于美国洛杉矶郡艺术博物馆、香港艺术博物馆、香港置地广场以及国泰航空有限公司。

作为新生代水墨艺术家,邱荣丰并没有认为自己身上拥有任何的年纪标签。他认为只要保持心态年轻,一个人可以一直充满活力。年轻心态主要展现于拥有谦虚好学的态度,它能够使人更加包容地看待世间的不同,以及进行更多的尝试。当代水墨画其特殊性体现在于它基于传统,因此邱荣丰认为从事水墨创作的人应该不急不躁。在当代浮躁的社会环境里,邱荣丰如同一股清流,沉静地专注于自己的创作。通过此次采访,我们将更加了解邱荣丰作为一名新水墨艺术家以及水墨教育从事者所进行的思考,以及当代社会环境如何影响他的创作理念。

“新雨后”,内展厅,©THE FQM,2022

“新雨后”,内展厅,©THE FQM,2022

Q: 您最早是如何接触到水墨?

A: 在香港的环境中,水墨并不普遍,初高中时期我主要接触西方媒介并产生了做设计师的想法。后来,我选择水墨是跟着时机和缘分;念大学之前我偶然看到潘天寿的展览而引发对水墨的兴趣,于是经朋友介绍跟随梁林法老师进行私塾学习。随后,进入大学正式接受系统性的水墨训练,创作与历史学並重的体系给予我进行思考与探索的基础。我本科期间也曾前往北京画院进修水墨绘画。这一系列的经历渐渐造就了现在的我。

潘天寿与其作品(来自网络)

Q:您以往的作品系列中,展现了对于现代科技的兴趣,请问现代科技给予您什么样的启发?

A:其实科技对我的影响是非常偶然的,也可以说对我的作品只有很间接的影响。我本身对所谓的科技并不熟悉,一方面是它的范畴和维度很广,不是我熟悉的部分;另一方面我关注的不一定是科技核心的部分。譬如我从遥感图像的记录方法中得到一些启发,从而转换为画面的元素。这些方法是另一种对观察自然的延伸。然而,它并不是很新鲜或高科技的概念,甚至只是一些简单的技术,但让我感受到时间的停顿与消逝,这是人性化的一面。我们也不必在意是否从科技中得到启发,任何古今的事物都有机会成为作品的养份。

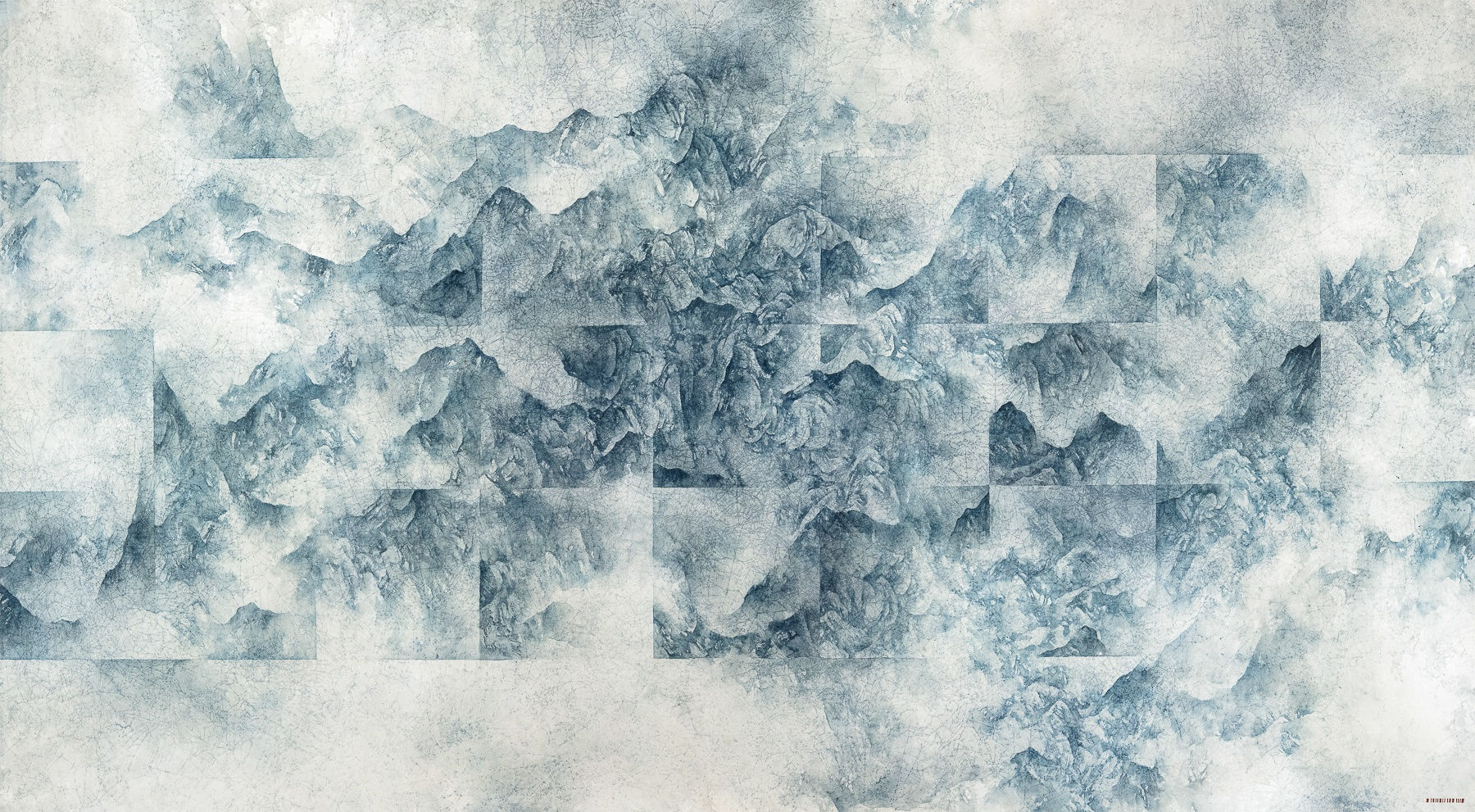

邱荣丰,蜃境 XI,2022,水墨设色纸本,137.2 x 68.9 厘米

邱荣丰,驾雾XXI, 2022,水墨设色纸本,179 x 96.5 厘米

Q: 在您过去的采访中曾提到了您对于“观”与“远”有着不一样的定义,能和我们说说吗?在此次展出的作品《蜃境 XI》与《驾雾 XXI》有什么创新吗?

A: 我对于“观”的定义是所谓的“ 以大观小”或者“以小观大 ”,笼统来说,类似把山水放在盆景上,而我们能俯视全貌。古人很多时候把不同角度和空间放在画面之上,我选择从前人的经验中延伸我的创作;我的作品里,你很难看到连贯的山石与空间,没有很清晰的山脉。我想把一个石头不同的面向在同一个空间里面呈现,这组石头和其他石头呈现不同的空间。有的人会形容我是“立体主义”,像毕加索那样有不同的面向。我不能确定我是这样,但我觉得应该有些关联在内。那“远”是一个很抽象的概念,一种精神境界。过去“蜃境”系列中,我通常使用金色颜料勾勒山石边缘,在这次展览的作品中,如《蜃境 XI》,我尝试加入银色颜料进行分染与勾勒。在《驾雾 XXI》里面我减少像过往晕染的使用,以笔触和笔墨营造山石质感,原因是我更想专注在每一笔带动下一笔的一个状态里面。

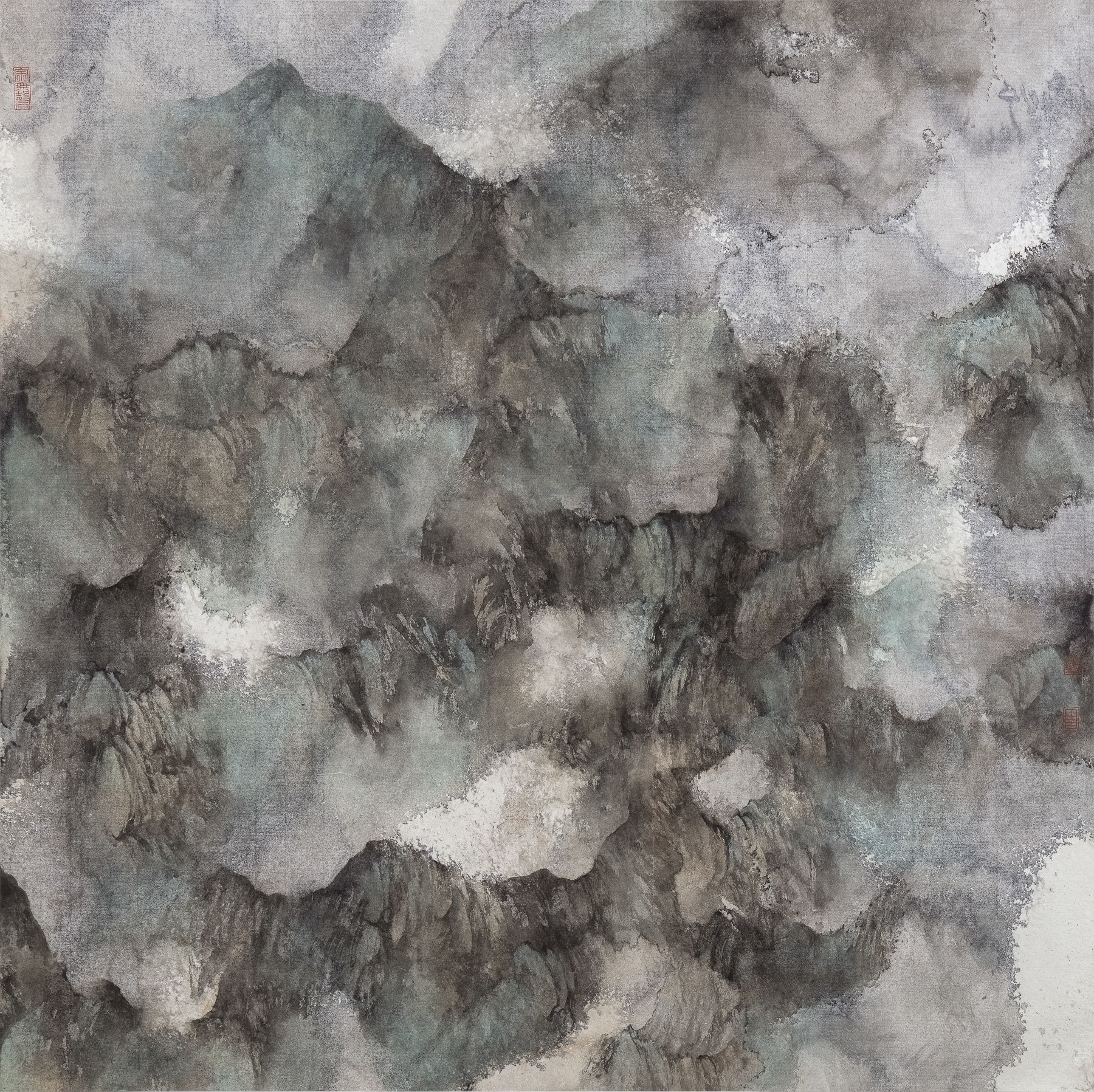

邱荣丰,蜃壁 II,2022,水墨设色纸本,62.5 x 62.5 厘米

Q: 在现在全球疫情的环境下,是否对您的个人生活以及创作带来什么样的影响?您现在的创作理念是否有什么变化?

A: 在疫情期间,对我的影响会相对少一点,因为我日常就是待在工作室或者家里创作。而我最大的改变就是喜欢外出到人少的地方进行观察,慢下来的生活使我更加关注身边的花草等它们的世界,产生很多不一样的感受。遥感图像是我較早的兴趣,随着时间推移,我会慢慢脱离对于几何形状的创作。我在思考怎么让空间连贯又断裂的一种暧昧关系。在这次展出的作品《蜃壁II》,算是我的一个新的创作状态。以前我会更加注重画面的构图与框架。但是现在随着我创作经验的累积,我更加跟随知觉,每笔之间的转换都表达着我当下的内在精神和感受。

图为蝉衣纸,邱荣丰拍摄于工作室

Q: 在您的创作中,有许多不同于传统水墨绘画的尝试。您一般使用什么特质的宣纸进行您的创作?有什么试验性的创作能与我们分享吗?

A: 我早期的作品使用一种名为蝉衣纸的熟宣。蝉衣是一种十分轻薄的宣纸,其纤维偏细,便于临摹。它很轻薄的特性可以让我前后加墨,创造出更有层次感的墨色叠加与变化。我后期部分作品使用的是云母纸,它是一种以白云母为原料制作而成的宣纸。因为熟宣不吸水,所以我可以进行了许多实验性创作。

邱荣丰在蝉衣纸上晕染,邱荣丰拍摄于工作室

这次展出的作品《蜃壁II》中,我首先将蝉衣纸洇湿,然后以破墨和泼墨的方式在纸张正反面都进行湿染及擦染,描绘出水气氤氲的效果。蝉衣纸薄且半透明的特性,经托裱后,将画心背面所画的烟云于画面正面若隐若现地呈现,形成层次。干的泼墨会慢慢向内收缩,泼墨之间的碰撞的部分会形成斑驳的痕迹,然后我会再加入山石。

“新雨后”,主展厅,©THE FQM,2022

我另一个曾经展出Ink Asia 的实验性作品《Tracing》,我将砂纸剪裁成圆块,在渲染墨底中的纸上研磨。我的每一个研磨动作会让砂纸与宣纸间产生的颗粒又被重新划在纸上,在纸上擦出一道痕迹。墨痕在持续地产生,也在持续地消逝。在暗黑的创作环境中,我使用光轨记录了砂纸游动的痕迹。光轨的运动轨迹记录了研磨的力度、速度及节奏。这些动作或重或轻,或缓或疾,与笔墨有异曲同工之处。

Q: 我知道您在研究生期间,深入梳理了中国传统书画的脉络,可以和我们讲解一下您通过学术研究获得了什么心得?您选择继续深造,又选择了什么样的课题?

A: 现在我觉得一个人看得越多,发现自己知道的越少。我认为所有以往的绘画理论是古人的智慧结晶,而通过梳理,可以从中学到更多的知识。在我的硕士毕业论文《中国山水画图式的变迁》中,梳理及归纳了二十世纪以来的山水图式表现与变迁,探讨其对当代水墨的影响。这与我的个人创作也是有关联的,提出我对山水图式的见解以及关注点。

(左)王己千(1907-2003)肖像,FQM提供(右) 王己千(1907-2003)綠色抽象書法(1996),水墨設色、紙本、立軸;款識:丙子初秋王己千;鈐印:己千創稿。

“王己千书法之纽约韵律"主展厅;©THE FQM,2022

博士期间,我的课题专注于关于上个世纪艺术家以及鉴定家王己千的艺术作品。我认为人们太专注于王己千的收藏,而非他的艺术创作,我希望能够向大众拓展王己千艺术创作的多面性。王己千的笔墨与对于传统书画创作的理解深深地吸引着我。另一方面,我对于王己千书法的抽象创作极为感兴趣,抽象创作没有文字的局限,能够更加地专注于空间与线条,接近于艺术家本人的内心想法。虽然抽象创作并没有文字,但王己千的创作也是一种无形的文字,需要艺术家拥有扎实的书法功底以及对于书法的理解才能创造出像王己千的抽象图形创作。还有一个原因选择他作为我的课题也是因为王己千曾是香港中文大学的第一批老师,也曾就任为系主任,所以我认为研究他像是一种传承。

“新雨后”,主展厅,©THE FQM,2022

Q: 我了解到您目前有任教于香港中文大学专业进修学院、香港教育大学以及香港视觉艺术中心,教学的经历是否有为您的创作带来什么灵感?您对于您目前教学经历有什么样的想法呢?

A: 我教书的时候主要是教传统艺术,也能在教书的时候顺便练习。不过教书和创作是很不一样的。我主要教「中国传统艺术」与「新水墨」的范畴。虽然新水墨的课程是顺着刘国松的脉胳,但我更着重学生对传统技法的掌握,让他们自己进行一个演变以及思考。我喜欢他们把基础练好,再去深一步探索不同的可能,最后他们可以自己选择做传统水墨或新水墨,甚至其他媒介。

香港很少学生以水墨为发展方向,如今年本科毕业只有极少水墨创作。本身香港能够学习水墨的大学只有几所,而香港中文大学很多教授已经退休了。我目前在往成为教授的路上发展,我希望能让更多学生欣赏到水墨的美感与内涵。水墨是很安静很慢的,但香港的环境并不是这样的,很多艺术学生刚毕业就有画廊或不同机会展览和销售作品,所以它们对视觉效果非常重视。很多学生毕业后,并不会继续水墨创作,几十个学生里面可能只有一两个继续。我教学不是要求学生一定要从事水墨创作,这是他们的选择。

(左)邱荣丰拍摄于工作室(右)“新雨后”,主展厅,©THE FQM,2022

Q: 您对于“新水墨”这个概念有什么样的看法呢?

A: 作为创作者,我觉得不需要界定个人属于那个水墨范畴。很多时名命是为了学术的论述需要或题倡者对现况的表态。简单而言,上世纪「新水墨」一词的出现是为了与传统拉开距离,希望加入较新的观念、形式或手法等,并借鉴西方主义,为水墨寻找出路。很多技法沿用至今形成一定的样式,我对这种「新」是存在疑问的。我们亦需要谨慎处理这些问题。八十年代中期,中国大陆出现了另一些词汇,如实验水墨、观念水墨、抽象水墨、表现水墨等,目的与新水墨却殊途同归。然而,回望上世纪以来这些水墨词汇,很多表述都仍是模糊的概念。事实上,艺术家很多时都是被动的状态,他们的作品都会因展览或文论而被归为某个水墨类别。我经常在想,若把一幅古画放在当代的展览中,有些观者可能会认为那幅古画是当代作品。这是因为人对不熟悉的事物受到环境或氛围的影响下而误判。因此,一些外在的概念或词汇并不会提升作品的质素。创作者最重要是做好自己的作品,关心自己关注的课题。

采访者

吴素绘现为复旦大学考古系研究生,主要研究方向为纸质文物保护与传统造纸工艺。曾获得纽约亨特学院艺术史与中文文学双学位。目前为纽约画廊The FQM 画廊助理。