陈督兮

2024 于北京顺义工作室

自持颐系列发端之初,到现在已经持续了十二年。于是观察流体的运动似乎已成为我的潜意识和本能。当我来到户外总是有意无意去寻找水源和与流体相关的线索。

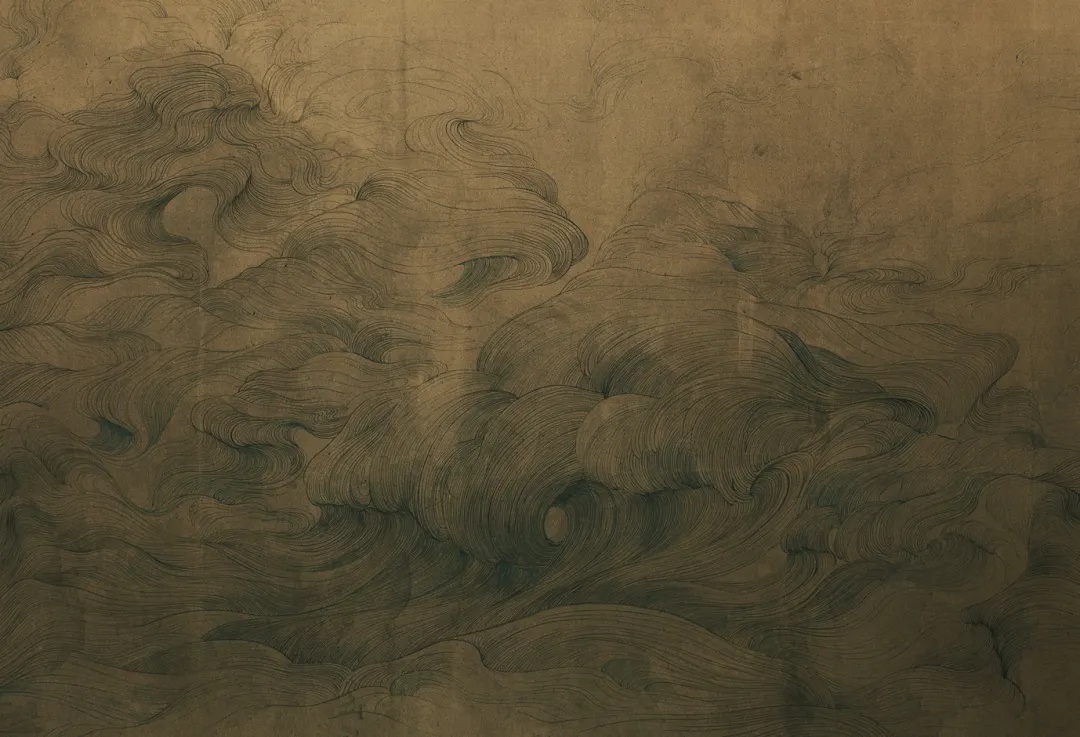

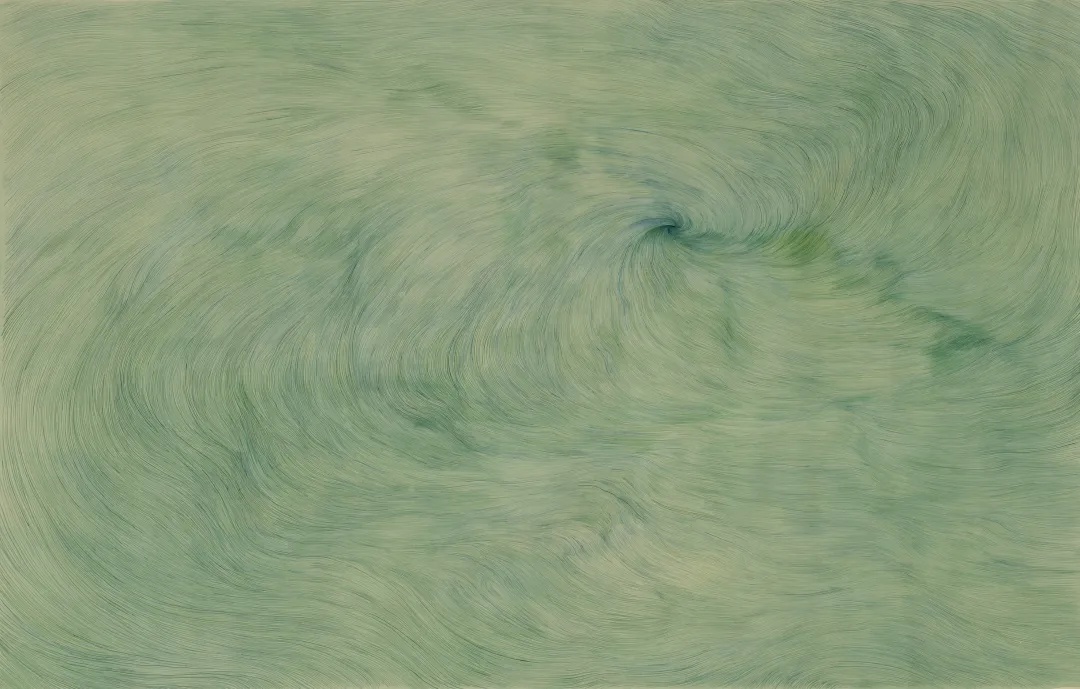

▲ 陈督兮,《持颐 #14》, 2015,绢本、矿物颜料,180 x 500 cm (局部)

▲ 陈督兮,《持颐 #14》, 2015,绢本、矿物颜料,180 x 500 cm (局部)

水就像一个无言的路标,总是循序渐进的给予引导。你能理解多少,它就向你释放多少信息。

我在多种不同物质层面上发现并探索关于流动的共性——它们可以是鹅卵石、基岩/沉积岩 、稀泥 、岩浆、羽毛、树皮、和沙漠……它们和流动生发与积淀的关系很微妙。绘画有时能够以一种语言和排列方式 将看似无关的事物联系在一起。只是想让人看到这种可能性,从而激发出更丰富的想法。

▲ 水流在沙地留下的痕迹 ©艺术家提供

▲ 水流在沙地留下的痕迹 ©艺术家提供

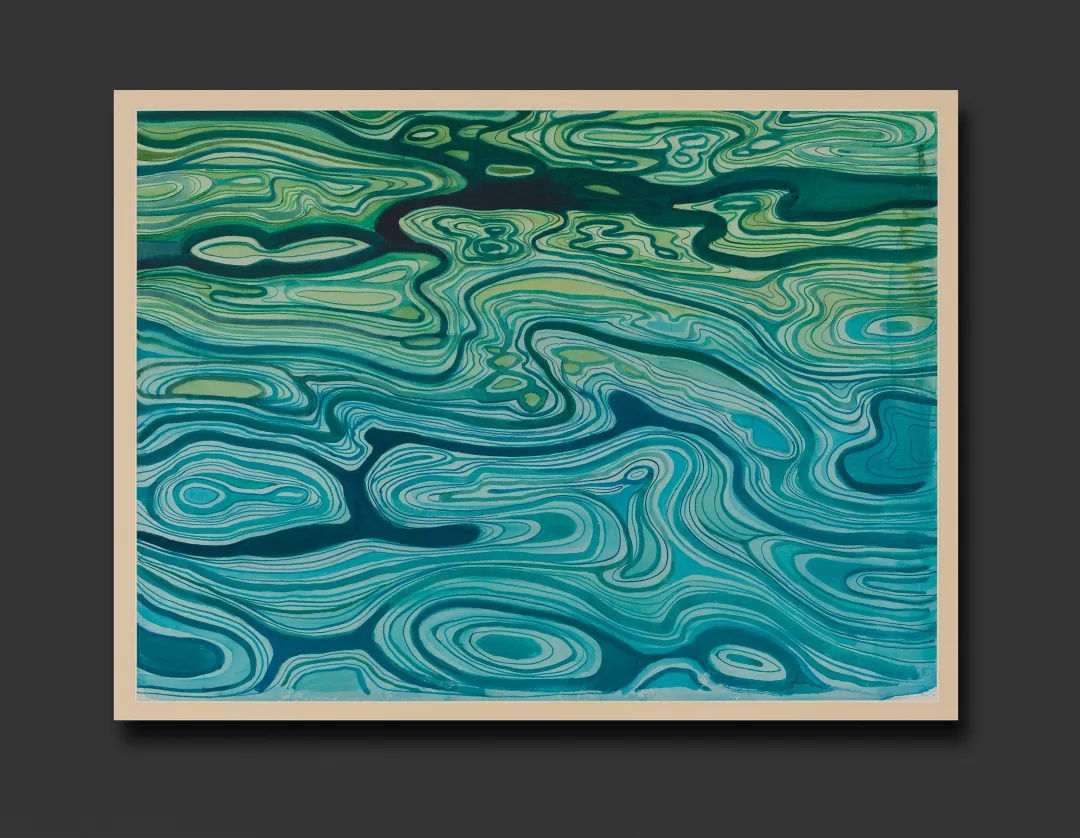

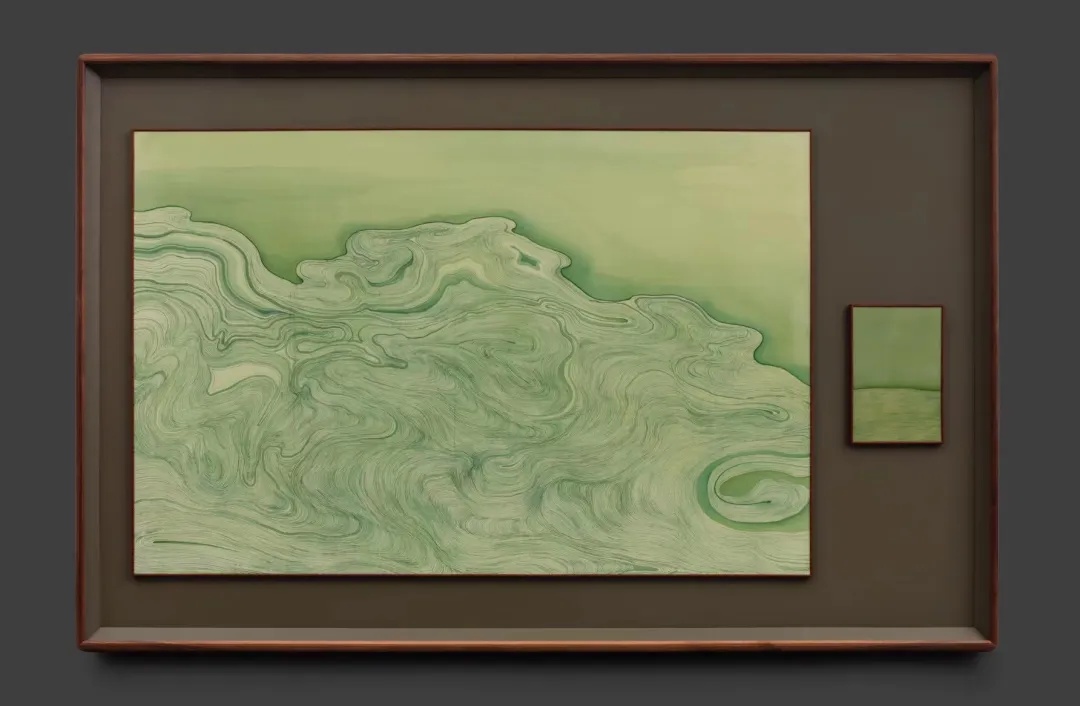

▲ 陈督兮,《持颐 #27》, 2018,绢本、矿物颜料,50 x 70 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #27》, 2018,绢本、矿物颜料,50 x 70 cm

这个世界有一条幽微的暗线,用主体的官能一点一滴的去渗透,去陷入专注而连贯的沉思。在这样的旅程中,对这个世界的奥秘一直保持着好奇与敬畏,是生命充实和永远保持活力的秘密,那些常常被忽略的事物,往往镌刻着我们来去的故事。

我常瘫坐于水边,反复观看浪花的起伏,时不时会冒出一些奇怪的想法。比如我觉得水和时间的关系有一点矛盾。水有时对我来说是一种反复,因为循环有点像是某种静止的状态,在相同速度下的双向循环运动 形成了一种相对静止的状态。在这种恍惚的停顿之中有时候就像是打开了一扇通往永恒的门,如果生命得以在这一通道中延展,对万物的认知与操作便会无所顾虑。这意味着我们可以随心所欲地精雕细琢,臻于至善,不为具体目的服务,而是为追求至真之理而创作。想象一下如果我们拥有无限的时间,不受轮回的制约,专注于做一件事,结果会与“欲速则不达”恰恰相反。快速而焦虑地完成事情,往往效果不好,不如放下对时间的焦虑,更趋于圆满。

▲ 陈督兮,《持颐 #69》, 2022,绢本、矿物颜料,47 x 34 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #69》, 2022,绢本、矿物颜料,47 x 34 cm

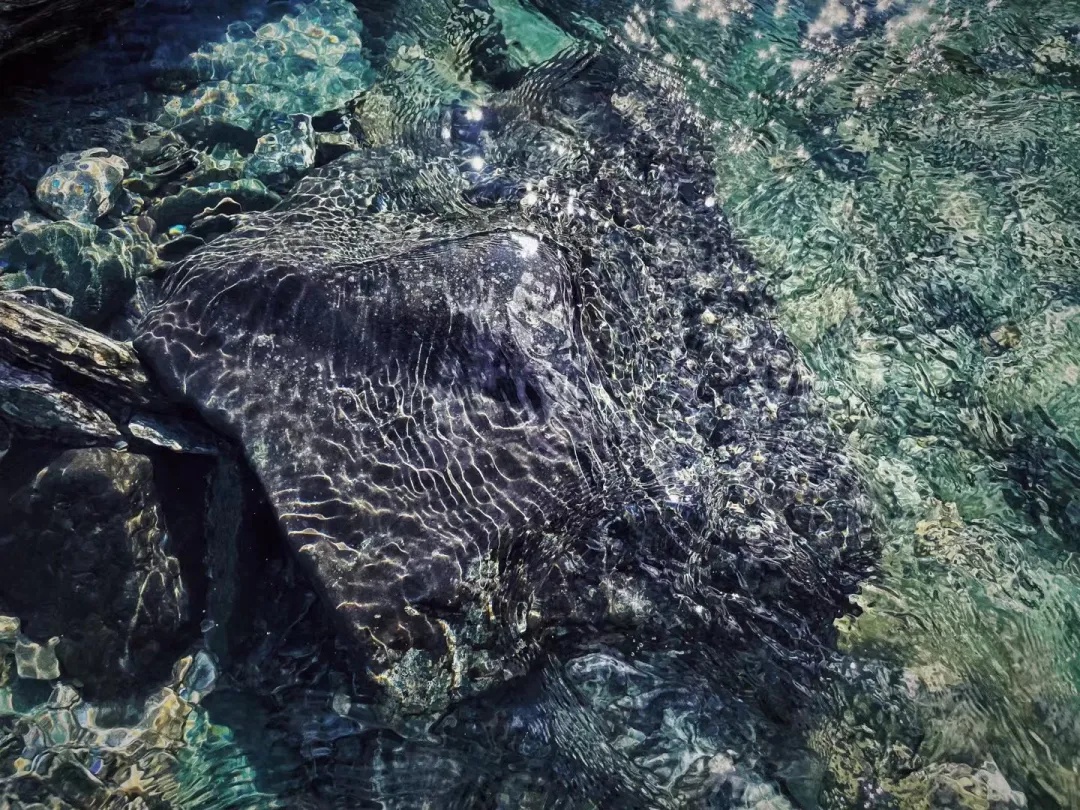

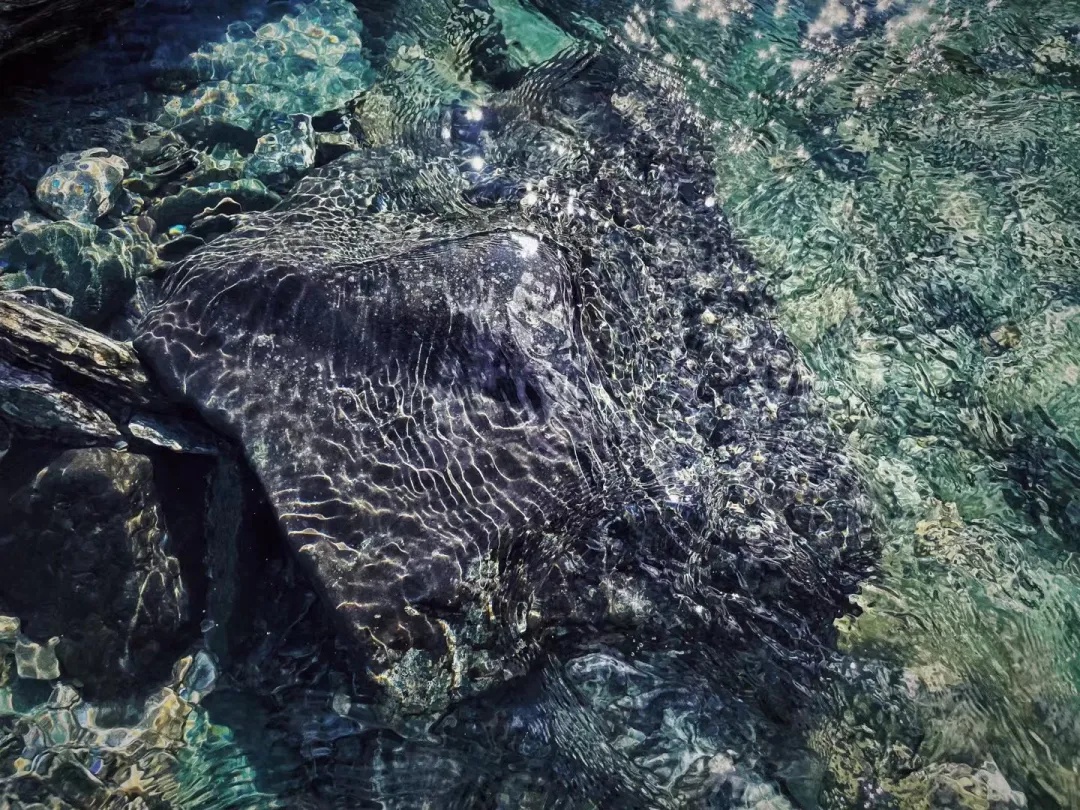

▲ 水流的照片 ©艺术家提供

▲ 水流的照片 ©艺术家提供

在山区某个晴朗的夜晚,我抬头看漫天的繁星。那分明是一条闪耀的河流,我仿佛离它并不遥远。是因为每颗星都是无数个生灭组成的。其实无论是天上的河还是地上的河都是如此。每一个浪花和浮末都是无数生灭的显化与消散。所以流淌需要时间吗?如果循环是对时间的否定,那么我们是不是可以用另一种方式去对待时间的观念变迁。

我不知道该如何表述。无数复杂的矛盾在时间消失后 都被统一了起来。如果没有时间,死亡也不存在;如果死亡不存在,也许我们就再也不会产生恐惧。我发现水一直在倒流,实际上是它可以在顺流中同时产生逆流。在水的源头与海洋的关系中似乎能感觉到源与末的一如,本来一体两相,首尾相接,这才是在绘画中去感应流体的实相。

“水的观看与相处方式”

画面是静止的,意识的跃动的可能大部分的观看都带有其目的性,但是这样恰恰只能看到表层习以为常的现象。如果你想看到更多那就需要放下所有想要得到什么的念头。这样即使得到了 也只会庆幸这种不期而遇的幸运,而非势在必得的占有。在人与人、人与物的关系中也是如此。这是出于对物或者人的尊重,就好像你喜欢水,水不一定喜欢你。可你觉得水只是物,它凭什么不喜欢你。你可以随意捧起水并喝下,也可以将其扬起抛散,使之挥发。你以为它被你控制了,其实它以隐秘的方式汇聚力量,来自四面八方的聚集,它可以淹没你,让你干渴。它可以变成冰变成雨变成风,变成云,变成海,变成你无法企及和无力占有的样子。

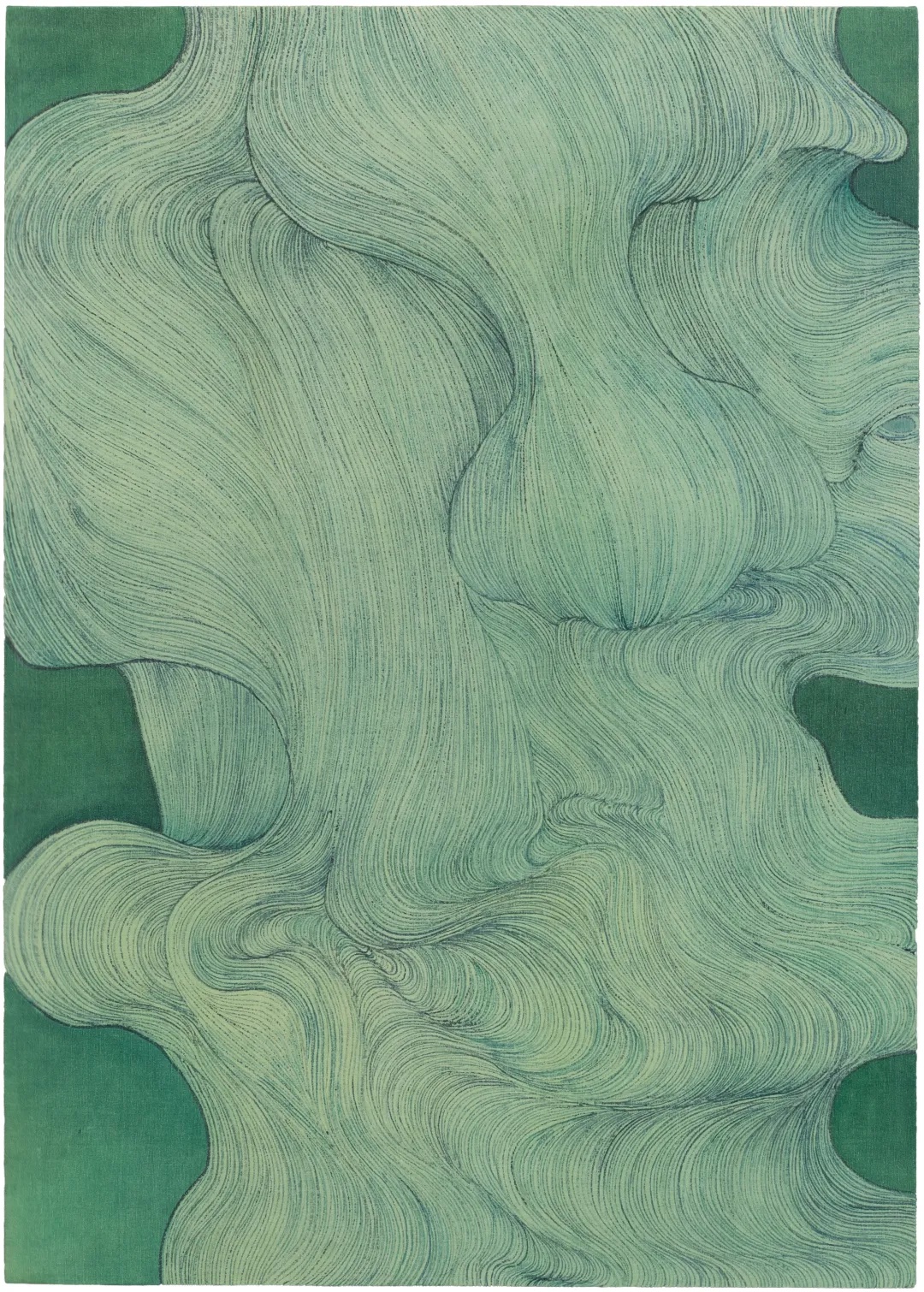

▲ 陈督兮,《持颐 #36》, 2019,绢本、矿物颜料,155 x 100 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #36》, 2019,绢本、矿物颜料,155 x 100 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #45》, 2019,绢本、矿物颜料,70 x 50 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #45》, 2019,绢本、矿物颜料,70 x 50 cm

▲ 水流的照片 ©艺术家提供

▲ 水流的照片 ©艺术家提供

“鸥鹭忘机”这首古琴曲的所指便是这样的例子:妄心起,而惊其神;惊其神,即著万物;意思就是惊动了浑然天成之“神”。(这里所指的神是指看不见的统摄与持守的力量)便不能见其性,而只能得其相。

与水的相处之道,首先需要自我的完整,与观看对象的完整,然后是静静的等待。不可太过于关注,只是伴其左右,听之任之。达到物我两忘、物我各自完整安好的无心之境,而与自然应和。我们可以感受到一种丰富。从声音、颜色、光线到它如丝如玉的质感,温度、味道,以及被水覆盖的石头、水下微小的动物和植物的充盈之美。水既是对象,也是环境。在水的内部与外部,我用有限的感知去捕捉水无限的流转与变化,就像是与水调和至同频,产生共振。

▲ 陈督兮,《持颐 #89》, 2024,绢本、矿物颜料,70 x 50 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #89》, 2024,绢本、矿物颜料,70 x 50 cm

“画面是静止的 意识的跃动的”

▲ 陈督兮,《持颐 #37》, 2018,绢本、矿物颜料,150 x 100 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #37》, 2018,绢本、矿物颜料,150 x 100 cm

水流运动的轨迹几乎全部是完美的曲线,并且时而跃显、时而隐没、随物赋形、刚柔并济。在初春时,河道的冰面还没有完全融化。但是通过河中卧石旁的一个小洞,能看到冰层的横切面。在冰层下的水流已经快速的流淌,它们像是隐秘的急行军,奔向下游滋养的那些在寒冷中复苏的生灵。在树林旁的浅滩处,水流摇摆荡漾的波纹清晰无误地搁浅在了河滩上。那些优美的曲线与运动的痕迹,很快又会被新一轮的荡漾取代。

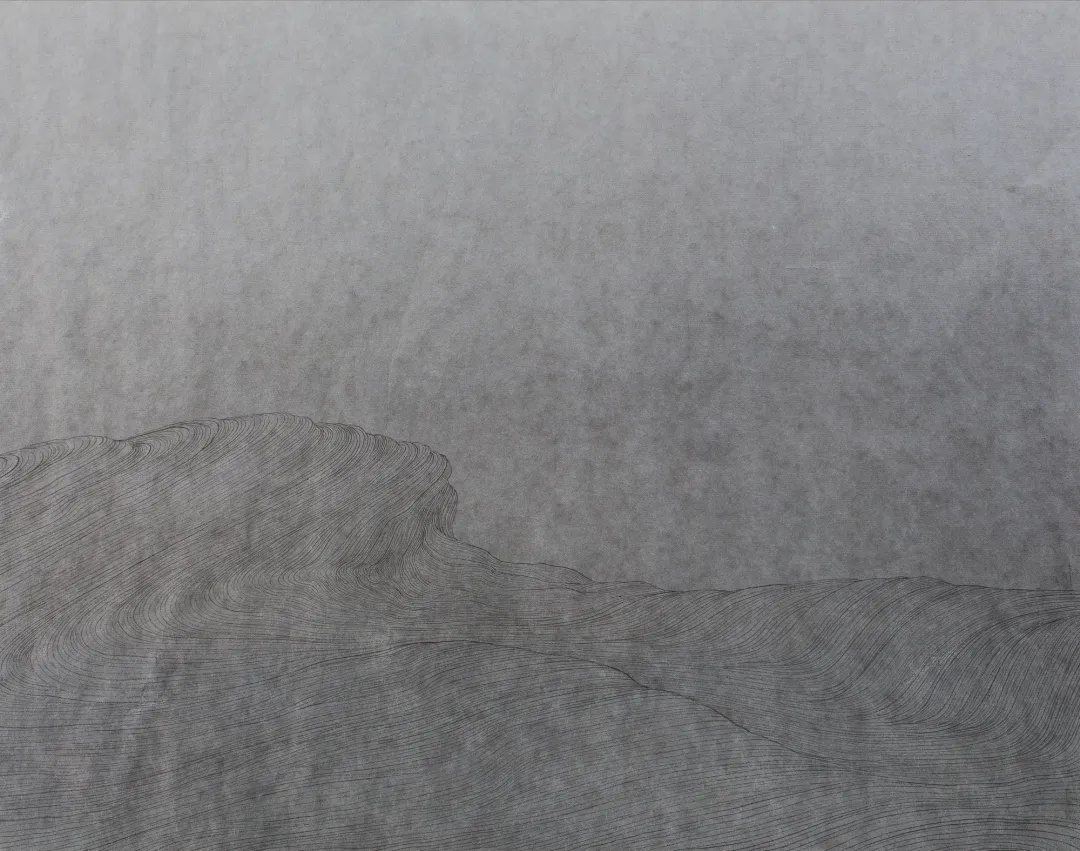

▲ 陈督兮,《持颐-自然》, 2024,绢本、矿物颜料,36 x 48 cm

▲ 陈督兮,《持颐-自然》, 2024,绢本、矿物颜料,36 x 48 cm

▲ 水流的照片 ©艺术家提供

▲ 水流的照片 ©艺术家提供

我最喜欢观看的还要数在各种疾驰的风力下吹拂的水面。完全是快速切换的纹样图片。风越大,水面的波浪的形状越有张力。你不要试图捕捉这些画面。你只能去试图理解风。否则波纹的变形你永远无法想象。风来时,观望着水面心里莫名的激动。因为那些激荡的浪花似乎很快就会平息下来,所以它的激烈显得极其珍贵。这种频率的节奏在自然界和人类社会活动中比比皆是。人们总是善于记录那些激烈的画面,如捕猎、火山喷发、地震、海啸、求偶、拳击。而大多数时候,这个世界是在平静的秩序中缓缓地前行。

▲ 陈督兮,《持颐 #15》, 2016,绢本、矿物颜料,100 x 60 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #15》, 2016,绢本、矿物颜料,100 x 60 cm

人活着就两种状态,其中一个是在日常事物惯性里的意识活动。流水如同意识,源源不断。所以有时我只会去觉察意识的流动,而不再理会意识活动的内容这样便只剩下流动。身心似乎也得到了某种短暂的休憩。而且这样对觉知是大有益处,就好像身体的意识代替了大脑的思考,让直觉去接管逻辑。

“流水与逝去”

▲ 陈督兮,《持颐 #26》, 2018,纸本、矿物颜料,70 x 50 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #26》, 2018,纸本、矿物颜料,70 x 50 cm

当我们真切地面对离散时,谁都会感到惶恐不安。只能让它发生,等待它过去。很少有人能欣然拥抱并迎接变化的快速来临。但若能正视它,我们头脑里会出现画面和音乐,然后回归平静。每个人都在属于自己的轨道中。流水也在轨道中,轨道也在变化中。正所谓沧海桑田。我们面对离别总会伤心,可是水从来不会伤心。因为它们从来不会消失,它们只会转化。它们只知奔流而非思考,根本来不及悲伤或是喜悦,就向着下一个阶段流淌了,不停却不知疲惫,只停留在不停的循环之中。即是往复何来悲伤,人们只是害怕等待的过程太长,轮回之后一切从新开始,万物流变中自有答案。生物的多样性给出了不同时间循环刻度的答案。有夏虫也有彭祖、从侏罗纪延续到现在的蕨类、海洋里的各种活化石。这些时间的变化都可以在对时间的否定里而被统一起来。生命是复杂的也是简单的。我们到底应该沉溺于情感还是归顺于法则。看看水在做什么——无求、无惧、聚散随形、无时不灭。 去发现并想象:觉知的变化究竟来自外部,还是来自内在的意识。或者它们是否能够保持一致,保持对奥秘的探索与好奇。正所谓“为学日益,为道日损”。从加法到减法,从局部到全真。

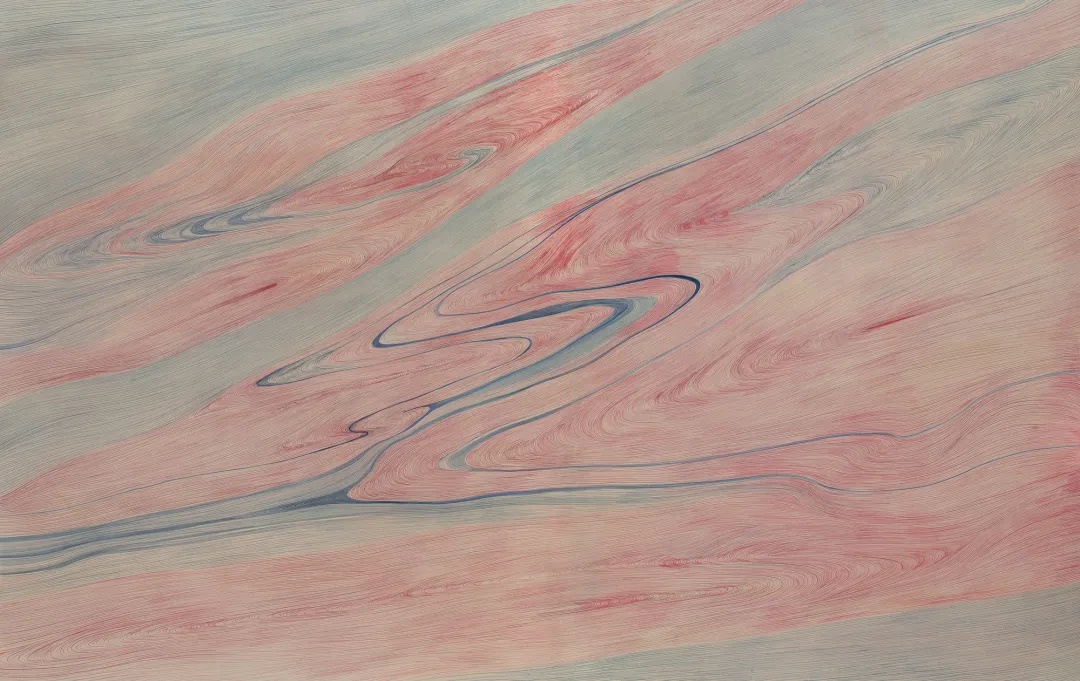

▲ 陈督兮,《持颐 #70G》, 2018,绢本、矿物颜料,200 x 120 cm

▲ 陈督兮,《持颐 #70G》, 2018,绢本、矿物颜料,200 x 120 cm

|

|

▲ ©艺术家提供