-

-

-

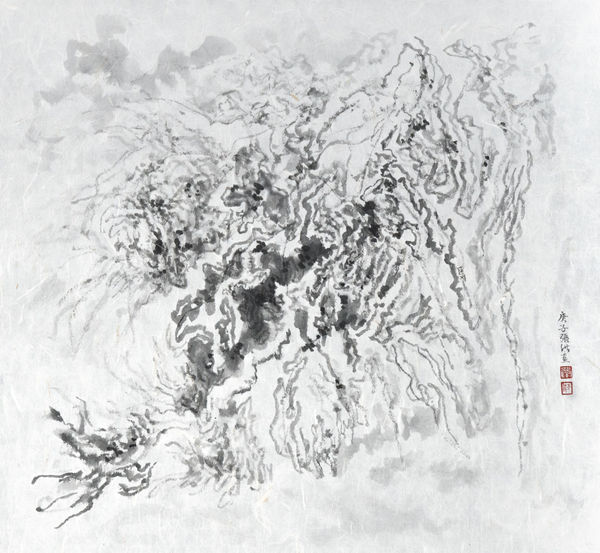

图1:張洪,《千变万化》2014.03,水墨设色纸本及铅笔擦痕,28 ½ x 56 ½ 英寸 (72.4 x 143.5 厘米). 2014

-

十年后的今天,張洪在FQM纽约空间举办其自1996年以后的首次个人特展「山色有无中」。尽管張洪一直以传统文人画用水墨与留白为基调的方式诠释山水作品,此次展览致力于向观众展示他这十年间如何将色彩融入个人山水构想的追寻。鉴于色彩在西方艺术创作与欣赏中的普遍性与重要性,張洪此次转变的重要意义对于西方观众可能并非那么容易理解。而在中国艺术史中,颜色则被认为是在传统文人绘画中先用笔墨描绘物象后的额外表达。在此次展出的二十多幅作品中,張洪对色彩的实践则体现了他对传统线条和色彩晕染之间关系潜思后的重新构建。

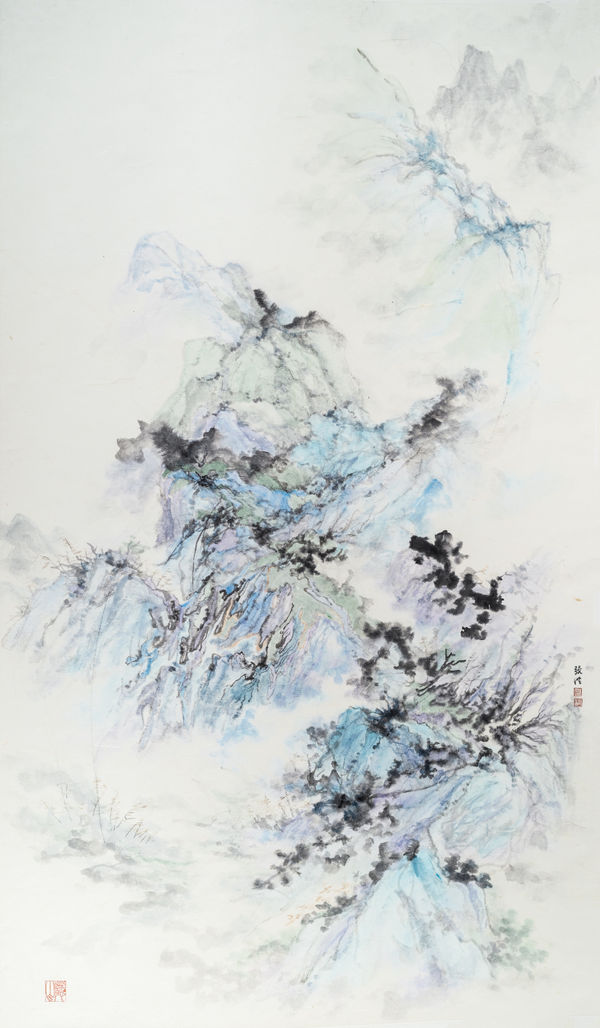

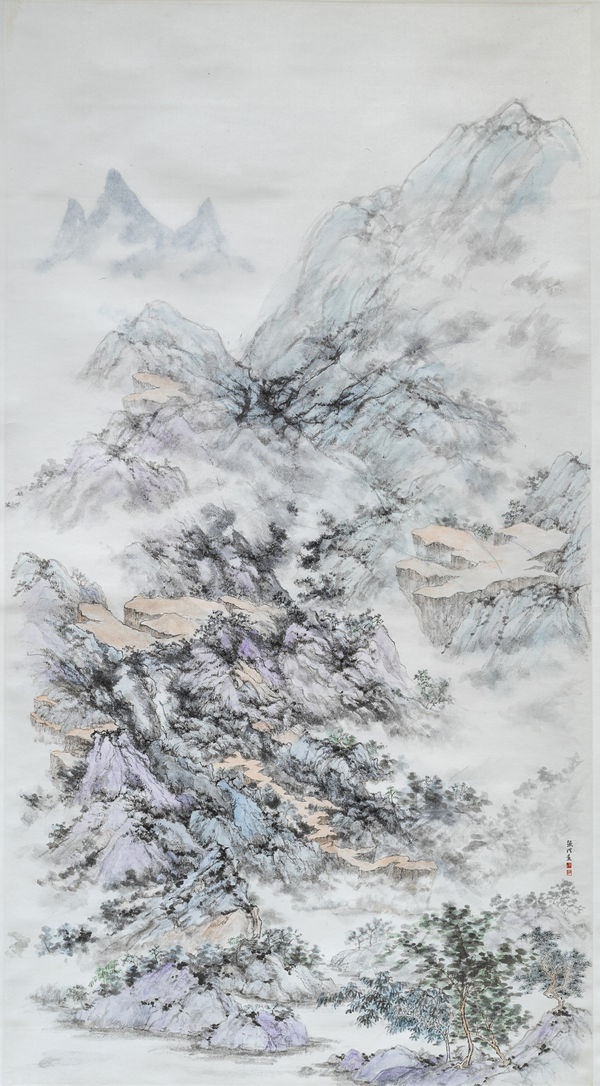

在張洪的山水创作中,他将传统线条和色彩晕染视为同等重要但又互有区分的组成部分。在这些作品中,色彩与水墨紧密协作,创造出了和谐共鸣但在某种程度上又相互独立的高峰远峦。传统线条和色彩晕染以多种方式紧密结合。有时线条作为边界,勾勒色块,从而区分矾头山体之不同面向。在这种情况下,色彩在多种线条内仍明艳生辉,不像在水墨作品中一样容易受到线条的束缚。

-

而在其他情况下,張洪会施以淡染复盖某些线条,从而让色块与线条融合成一个有机的整体。线条和色彩晕染之间所产生的互动在迭加时可能并不完全同频,然而这种并非刻意的搭配却往往带来出人意料的活力与视觉共鸣(图 2)。另外,在一些偏具象的季节性山水画中,張洪还巧妙地在不同颜色的峰峦中安排点景树木、植被及其他景物,通过不同色彩晕染的组合配以他标志性的带有古意的笔墨,引导观者步入一段悦目而抒情的旅途(图 3)。在另一些更富有想象力的抽象山水画中,張洪则有意打破传统的构图,利用色块与淡墨的结合营造出一种梦幻般的情境,让观者在其中躲避时下生活的喧嚣(图 4)。

-

張洪的这一方法根植于艺术史与文人的智性。它既源于其作为一个在纽约长大的美籍华人特有的成长背景,又是集合了艺术家在各种历史节点的经验之大成。如大家所熟知,張洪的艺术之旅始于年轻时对传统中国文人绘画的沉浸式学习。他先师从高居翰(1926-2014)教授学习中国艺术史,于美国加州大学伯克利分校获得硕士学位 (图 5),继而又赴纽约跟随着名艺术家和收藏家王季迁(1907-2003)先生学习绘画逾二十五年(图 6)。在王氏的悉心指导下,張洪有幸接触到当时世界上最精妙的私人中国书画收藏,并可以直接对临原作。他从而见识并体会到了中国文人画中笔法墨法之微妙,并得以将古代大师的笔墨语言内化为自己对山水的再现(图 7.1; 7.2)。

-

(左图)图 7.1 董其昌,《仿王蒙山水》,图册,水墨设色纸本. 22 x 13 ¾ 英寸 (55.88 x 34.93 厘米), 1621-1624. 纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆馆藏

(右图)图 7.2 張洪.《仿董其昌册页#8》.水墨设色纸本. 24 ¼ x 16 ¾ 英寸 (61.6 x 42.5 厘米).艺术家收藏

-

-

图9:细部, 張洪,《仿仇英山水》,水墨设色纸本 立轴,25 ½ x 23 ¼ 英寸 (64.8 x 59.1 厘米). 私人藏品

-

-

图 11 罗伯特·库什纳 图源艺术家官网

-

![当被问及为什么最近几年才开始将注意力转向色彩时,張洪深思片刻后回答道「基本上是因为我的作品变得更加成熟了。现在我对自己的笔墨更有信心了。当我开始探索更加抽象、自由的笔触,以及全向山水与自然的物像时,我意识到了就是现在。我认为可以将线条与[墨染]和色彩晕染区分开来了。因此,我开始思考鲍勃[库什纳]所说的,「从本质上来看,欣赏绘画的一种方式是让笔墨,线条引领你的目光;而西方则是通过色彩。」尤其是像马克·罗斯科(1903-1970)这样的西方艺术家,他们娴熟地运用色彩,通过简单的基础色调搭配让视觉兴奋起来(图 12)。这种关注色彩本身互动的观念与張洪对笔墨的强调在本质上一致。类似的表达方式也出现在石涛(1642-1707)为禹姓道士所画的山水册中(图 13)。在这开册页中,石涛进行了一次开创性的尝试,其流动的线条不仅具有强烈的表现力还描绘了山体的轮廓。内容在此并非首要;重要的是线条的结合赋予了作品生机并给予了不同诠释的可能。如今,張洪正试图融合线条与色彩这两个概念,使其在和谐或异步的节奏中同频。因为线条和色彩并不一定能始终合拍,所以导致了共振的干扰或中断,但正是这种张力增强了其山水作品的整体生动性。这完美地解释了他新系列作品瞬息万变的特性,但观众仍然可以通过色彩和水墨辨认出所描绘的山与水(图 14)。然而,当人们意识到那些舞动的线条和色彩是如何相互作用,并沉浸在结构本身的抽象特性和表现形式中时,这些山水可能会在瞬间消失不见。](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)

图 12 马克·罗斯科,《3号/13号》.布面油画,7'1 ⅜ x 65 英寸(216.5 x 164.8厘米),1949. 纽约现代艺术博物馆馆藏

-

-

图 16 王己千,《未命名(蓝绿色抽象作品)》, 设色纸本, 33 ¾ x 15 ⅝ 英寸 (85.7 × 39.7 厘米). 1988. 赵宝荣 收藏

-

图 15 張洪,《瀑布山水》2020.07, 水墨设色纸本, 18 ⅜ x 28 ¾ 英寸 (46.7 x 73厘米), 2020

图 15 張洪,《瀑布山水》2020.07, 水墨设色纸本, 18 ⅜ x 28 ¾ 英寸 (46.7 x 73厘米), 2020 -

图 18 石涛,《野色图》,山水册十二开; 水墨设色纸本, 每开 10 ⅞ x 9 ½ 英寸 (27.6 x 24.1 厘米), 1700. 纽约大都会艺术博物馆馆藏

-

我选择「山色有无中」作为此次展览的主题去叙述张氏过去十年关于色彩的探索。此句取自王维(699-759 )所作的五言律诗《汉江临眺》。王维不仅是中国历史上最杰出的画家与诗人之一,也是文人艺术家的鼻祖。这首诗将读者带入汉江之滨,而诗中此句概括了这样一种思想:「山水」不仅存在于有形之中,也蕴含在无形甚至是介于有无的时空之间。王维所捕捉到的这种有无相生的山水本质,也正是張洪想通过色彩与笔墨表达的。在他的创作中,当观者概览线条与色彩从而主观再现山水时,山水便跃然纸上;而当观者凝视线条与色彩并关注两者在形式上的表达时,山水则隐去无踪。亦或,观者可以在山水的可见与不可见的互动之间冥思畅游。

(中文翻译:The FQM)

-

-

-

Arnold Chang, After Huang Gongwang 2020.03, 2020

Arnold Chang, After Huang Gongwang 2020.03, 2020 -

Arnold Chang, After Lu Zhi 2014.06, 2014

Arnold Chang, After Lu Zhi 2014.06, 2014 -

Arnold Chang, Autumn Landscape 2023.02, 2023

Arnold Chang, Autumn Landscape 2023.02, 2023 -

Arnold Chang, Autumn Sounds 2014.08, 2014

Arnold Chang, Autumn Sounds 2014.08, 2014 -

Arnold Chang, Boneless Landscape 2022.06, 2022

Arnold Chang, Boneless Landscape 2022.06, 2022 -

Arnold Chang, Colorado I, 2022

Arnold Chang, Colorado I, 2022 -

Arnold Chang, Colorado II, 2022

Arnold Chang, Colorado II, 2022 -

Arnold Chang, Ink Play 2020.12, 2020

Arnold Chang, Ink Play 2020.12, 2020 -

Arnold Chang, Kaleidoscopic Landscape 2014.03, 2014

Arnold Chang, Kaleidoscopic Landscape 2014.03, 2014 -

Arnold Chang, Landscape 2018.05, 2018

Arnold Chang, Landscape 2018.05, 2018 -

Arnold Chang, Landscape 2022.05, 2022

Arnold Chang, Landscape 2022.05, 2022 -

Arnold Chang, Landscape 2023.03, 2023

Arnold Chang, Landscape 2023.03, 2023 -

Arnold Chang, Landscape 2023.06, 2023

Arnold Chang, Landscape 2023.06, 2023 -

Arnold Chang, Landscape 2023.11, 2023

Arnold Chang, Landscape 2023.11, 2023 -

Arnold Chang, Landscape With Waterfalls 2020.07, 2020

Arnold Chang, Landscape With Waterfalls 2020.07, 2020 -

Arnold Chang, Snowscape 2024.01, 2024

Arnold Chang, Snowscape 2024.01, 2024 -

Arnold Chang, Untitled 2020.10, 2020

Arnold Chang, Untitled 2020.10, 2020 -

Arnold Chang, Landscape 2023.10, 2023

Arnold Chang, Landscape 2023.10, 2023 -

Arnold Chang, Landscape 2023.08, 2023

Arnold Chang, Landscape 2023.08, 2023 -

Arnold Chang, Summer 2018.03, 2018

Arnold Chang, Summer 2018.03, 2018 -

Arnold Chang, Landscape After Fang Congyi, 2020

Arnold Chang, Landscape After Fang Congyi, 2020 -

Arnold Chang, Landscape 2016.02, 2016

Arnold Chang, Landscape 2016.02, 2016 -

Arnold Chang, Cosmic Landscape , 2015

Arnold Chang, Cosmic Landscape , 2015

-

陈霄 策展, 2024年4月25日 - 6月22日

订阅邮件

* denotes required fields

We will process the personal data you have supplied to communicate with you in accordance with our Privacy Policy. You can unsubscribe or change your preferences at any time by clicking the link in our emails.

![当被问及为什么最近几年才开始将注意力转向色彩时,張洪深思片刻后回答道「基本上是因为我的作品变得更加成熟了。现在我对自己的笔墨更有信心了。当我开始探索更加抽象、自由的笔触,以及全向山水与自然的物像时,我意识到了就是现在。我认为可以将线条与[墨染]和色彩晕染区分开来了。因此,我开始思考鲍勃[库什纳]所说的,「从本质上来看,欣赏绘画的一种方式是让笔墨,线条引领你的目光;而西方则是通过色彩。」尤其是像马克·罗斯科(1903-1970)这样的西方艺术家,他们娴熟地运用色彩,通过简单的基础色调搭配让视觉兴奋起来(图 12)。这种关注色彩本身互动的观念与張洪对笔墨的强调在本质上一致。类似的表达方式也出现在石涛(1642-1707)为禹姓道士所画的山水册中(图 13)。在这开册页中,石涛进行了一次开创性的尝试,其流动的线条不仅具有强烈的表现力还描绘了山体的轮廓。内容在此并非首要;重要的是线条的结合赋予了作品生机并给予了不同诠释的可能。如今,張洪正试图融合线条与色彩这两个概念,使其在和谐或异步的节奏中同频。因为线条和色彩并不一定能始终合拍,所以导致了共振的干扰或中断,但正是这种张力增强了其山水作品的整体生动性。这完美地解释了他新系列作品瞬息万变的特性,但观众仍然可以通过色彩和水墨辨认出所描绘的山与水(图 14)。然而,当人们意识到那些舞动的线条和色彩是如何相互作用,并沉浸在结构本身的抽象特性和表现形式中时,这些山水可能会在瞬间消失不见。](https://static-assets.artlogic.net/w_620,h_620,c_limit,f_auto,fl_lossy,q_auto/ws-artlogicwebsite0561/usr/images/feature_panels/image/items/b5/b554e36f06bb450b88a50b65a924686e/mark-rothko.-no.-3-no.-13.-1949.-jpg.png)