王己千(1907-2003)的生平事迹和艺术创作在许多书籍、文章和至少一篇博士毕业论文中都有记载和分析[1]。他作为一位收藏家、鉴赏家和画家的声誉在中国艺术界具有传奇色彩。然而,人们却忽略了他在中国书法艺术上的贡献。

FQM此次《王己千书法之纽约韵律》汇集了一批王己千精湛的晚期作品,旨在扩展和刷新公众对这位大师晚年创作力的理解。展出的作品均甄选自王己千的纽约旧友和学生的收藏,这些作品揭示了这股具有鲜明个性的创造力的爆发,如同纽约市本身一样,王己千的晚期书法作品充满了不同寻常的生命力和能量,它们融合了多种影响——传统与当代、东方与西方、精英文化与流行文化,展现出坚韧和豪迈的气魄,这不正是纽约这座“不夜之城”的缩影吗?

王己千在黄山,1987年 © 张洪 Arnold Chang

王己千出生于1907年的苏州。这座城市以其美丽的园林和悠久的艺术文化传统而闻名。他于1949年移居美国,除了在香港任教的几年外,他一直居住在纽约,直到2003年去世。在纽约度过的大半生里,王己千吸收了这座城市所提供的一切。在这世界上最具活力的大都市的历史变革时期,他既是见证者,也是贡献者。

吴湖帆

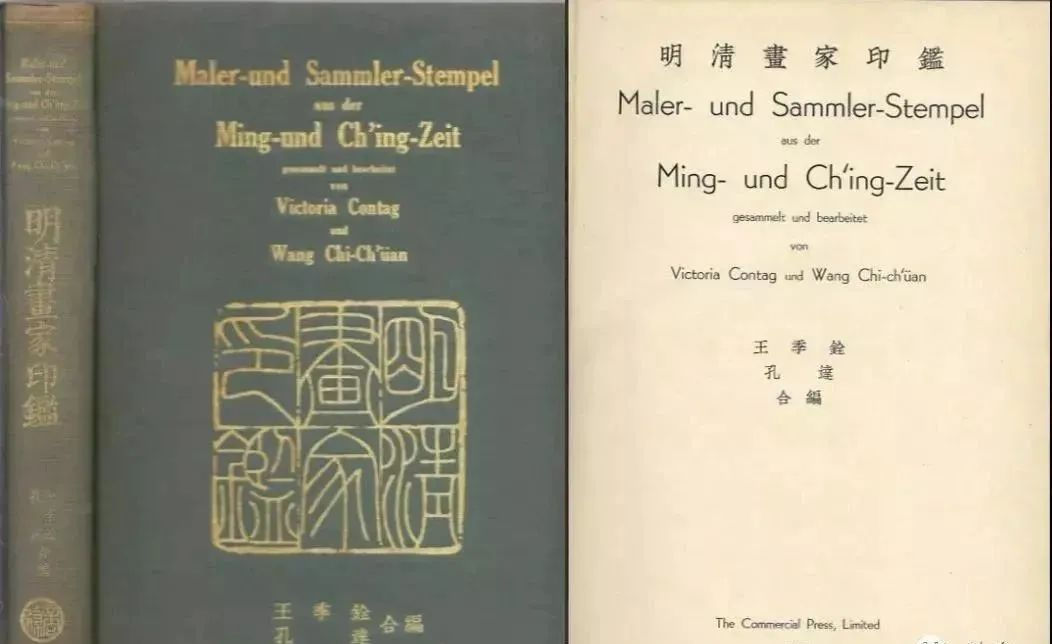

王己千出生显赫,他早年师从著名大师顾麟士(1865-1929)和吴湖帆(1894-1968)学习绘画。1936年,王己千在伦敦举办的著名“中国艺术国际展”担任执行委员会顾问,并于之后与德国学者维多利亚·孔达(Victoria Contag)(1946-1972)共同出版了一部重要的《明清中国画家印鉴》[2]。然而,当王己千到达纽约时,他发现在美国几乎没人对中国画的品鉴有专业的知识,即使在博物馆专业人士中也是如此。他知道仅靠出售自己的传统山水画是不可能谋生的。即便按照当时中国的审美标准,他的山水画也是相对保守的。最初,王己千利用自己的艺术技能找到了一份设计墙纸和为灯罩做设计画的工作,但从事商业设计的事业永远无法满足他更深层次的艺术抱负。凭借自己良好的商业意识、东吴大学的法学学位与流利的英语,王己千比一般的中国艺术家拥有更多通往成功的途径,或者至少说是生存的途径。他能够通过房地产交易、为藏家提供收藏建议、为机构和画商鉴定中国书画、教授绘画以及偶尔出售自己的作品,而逐渐产生收入。

《明清中国画家印鉴》

王己千对艺术的热爱,尤其是对中国画的热爱,支撑着并鼓舞着他。一方面,他慷慨地与策展人、教授、书画商人、收藏家和学生分享他的经验和专业知识。毫不夸张地说,王己千在至少帮助整整一代学者了解中国传统绘画实践和鉴赏方法方面发挥了重要作用。

另一方面,纽约的博物馆和画廊为王己千提供了理解不同文化和时期艺术的机会,从而扩大了他的艺术实践。尽管他从未试图系统性地研究欧美艺术,但即使在中国的时期,他也并非没有意识到西方艺术的发展。他在上海时就与刘海粟(1896-1994)等艺术家和友人对此进行讨论。他还曾与就读于布鲁塞尔皇家美术学院(Académie Royale des Beaux-Arts)的中国西洋画艺术家张充仁(1907-1998)[3]短暂学习。抵达纽约后,王己千在纽约艺术学生联盟参加了许多课程,在那里他练习了写生,并熟悉了各种艺术媒介。他的意图从来不是成为“西方”或“国际”艺术家。而是作为一名中国画家,他在扩大视野,拓宽他对艺术的全面理解。在我和他的谈话中,王老师虽然不记得他的导师或同学的名字,但他确实受益于他在艺术学生联盟的经历,更重要的是,他从纽约的生活中受益。王己千非常清楚自己作为一名在异国他乡生活和工作的中国画家的困境,他有意识地努力寻找一种弥合两种文化的方法:

“刚来美国时,我继续用中国传统的方式作画,因为我意识到如果我放弃自己的传统去像美国人那样做事情,这对我来说意义不大。我不会感到太开心。但是我去看了当代西方画家的展览,我学到了很多东西。当然,我已经了解中国画——什么是好的,什么是不好的。我开始意识到,为了传统而坚持太久绝不是一件好事。自从我来到这里,我已经敞开心扉,我可以看到这一点。例如,中国传统意义上的山水观念在这个时代有点过于狭隘了,所以我试着去挑出我认为西方画和中国画的好的部分,以便创作出一些表达我自己的想法和感受的东西。我认为,这符合现代绘画的思想或意图。”[4]

多年后,他向我解释:

“我知道波洛克(Pollock)、克莱恩(Kline)、马瑟韦尔(Motherwell)和托比(Tobey)。我看到了他们在做什么,但当时我并没有真正理解。关于西方绘画,我学到了两件重要的事情。其一,西方绘画是为了从一定距离观看的,所以构图很重要。其二是油画家的“笔触感”和我们的笔墨很相似,但又因为材料的性质原因而不完全一样。中国的笔和墨比油画颜料和油画布反应灵敏得多,所以笔墨是中国画家比西方画家更深入探索的一个方面。”[5]

张洪、王己千与高居翰于纽约怀古堂,1997年 © 张洪 Arnold Chang

高居翰(James Cahill)是在美中国书画领域中领军学者之一,也是王己千的老朋友。Ming Hua是一位以研究王己千为其博士论文主题的学者。高居翰曾在接受Ming Hua 的采访时说道:

“如果王己千留在中国,他就不会留名于世……中国的收藏家和画家都有延续正统绘画的传统。王己千必须打破传统才能真正发展。如果他像吴湖帆那样继续创作正统绘画,那他将一事无成。徐邦达也作画,但他的画不是很有趣,因为它们仍然是正统标准下的中国山水画。而王己千自从来到纽约后,创新了一些更有趣的东西。”[6]

在回应Ming Hua关于西方抽象主义对王己千的作品影响的问题时,高居翰继续说道:

“当然是的。这种情况在中国以外的地方都在发生。曾几何时,每个年轻的中国画家都会看到抽象表现主义时,回过头来说道:“哇,这不就是中国传统吗?我所要做的就是拿起一把大刷子“呼呼呼呼”,然后大家就会钦佩我是个抽象画家。我不记得那些画家们的名字,但那些年轻人确实认真地去尝试这样做。他们的想法还没有变。他们觉得自己可以捡起笔墨,做任何事,然后说这是吴道子和波洛克的结合。不!这不是,这是虚的。王己千当然比那些人好。王己千、陈其宽等人创造着一种与当时西方艺术进程所对等的中国艺术。他们不是在模仿西方艺术。他们意识到他们必须做类似的事情,才能被世人认真对待,并作为中国画家迈出下一步。他们创造的风格很大程度上取决于造型的随机性。陈其宽习惯于撒墨水与颜料,然后用它来作画。王己千有时也这样做。他会印东西在纸上、洒墨在揉皱的纸上,然后以它们来延展创作出山水画。”[7]

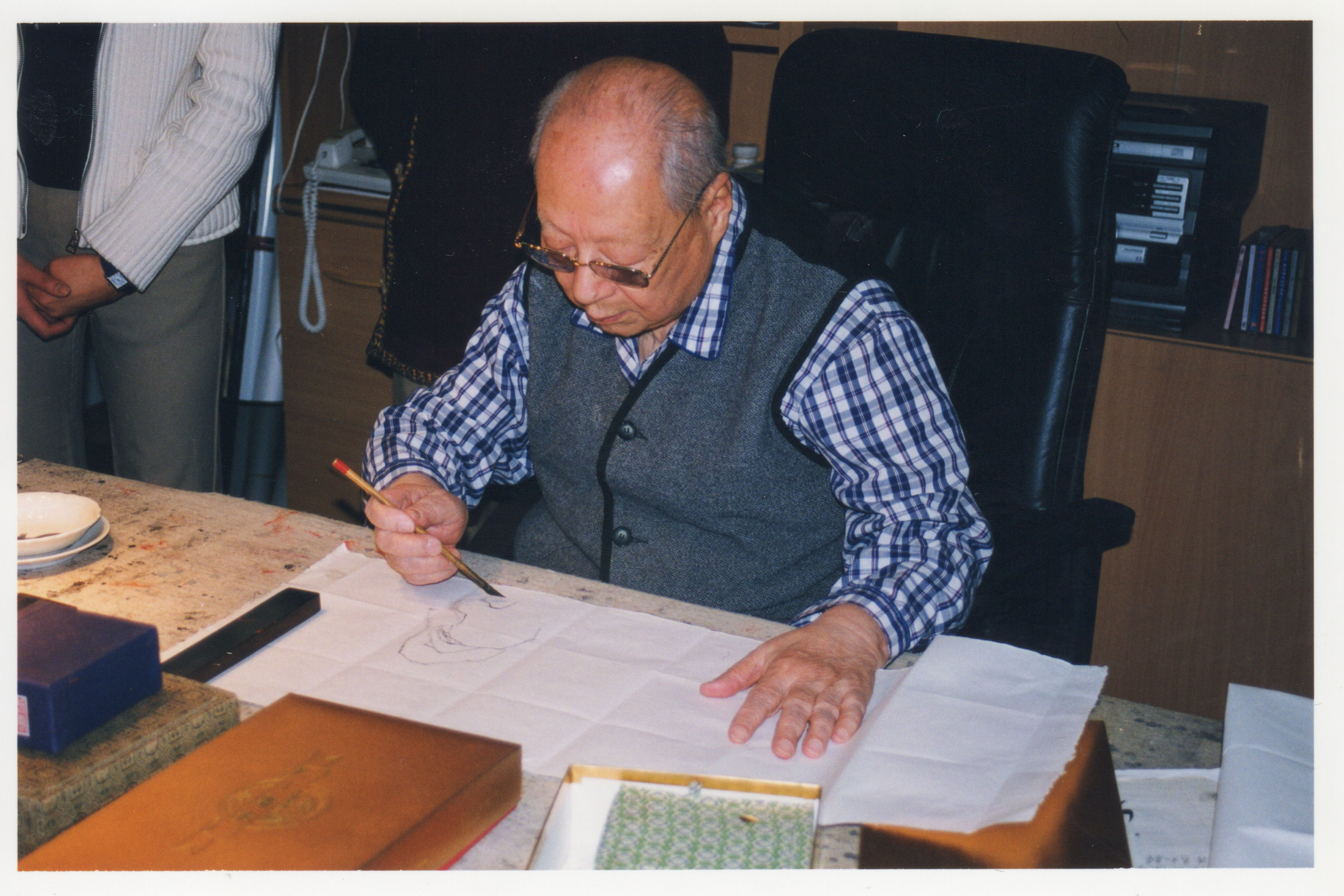

王己千,2000年 © 张洪 Arnold Chang

在接下来的几十年里,王己千形成了自己的山水画风格,完全植根于传统的文人美学,但又在其中融入了创新的技术,包括将不同类型的皱纸浸入墨水中,然后将随机的墨水图案印在另一张纸上,并在其上添加笔触和晕染以形成山的轮廓。与早期作品相比,他还使用了更广泛的色彩,并且更加注重构图结构。他在中国时所画的山水画,强调的是一种微妙而精致的笔墨,以至于外行基本上无法理解,这也意味着美国观众几乎是无法理解的。王己千在1960和1970年代的“突破性”作品颇受好评,并在著名机构的多个展览中展出,但令他懊恼的是,他的个人艺术成就似乎总是被他作为收藏家和鉴赏家的杰出地位所掩盖——而这种趋势一直延续到今天。

1977年,当我还是加州大学伯克利分校的学生时,高居翰教授把我介绍给了王己千。王己千在湾区过暑假时,在旧金山的中华文化中心教授两节课。我兴奋地报名参加了课程,王己千的深刻理解和乐于分享知识的意愿让我折服,以至于在两个月的课程结束时,我决定放弃进入伯克利的艺术史博士课程,而回到纽约市与王己千进行全日制的学习!

张洪与王己千在黄山作画,1987年 © 张洪 Arnold Chang

王己千知道到我是一名认真的学生,学习绘画是为了更深入地了解中国古典绘画,而不是试图成为一个著名的艺术家。他坚持要让我以传统的方式学习绘画,临摹古代大师们的杰作。他拥有在中国之外最好的宋元明清大师作品的收藏,并且让我学习和临摹原作!在八十年代的十年间,我孜孜不倦地临摹手卷、册页和立轴,其中大多是明清大师的真迹精品。我有幸在苏富比(当时的苏富比帕克·贝纳特Sotheby Parke-Bernet)找到一份工作,为拍卖行制作中国书画的图录。有缘的是,王己千已是那里的顾问,于是我们在接下来的15年里一起品鉴中国书画,并逐步建立起了中国书画的国际市场!

笔墨一直是王己千艺术哲学的核心,但他的笔墨概念却远远超出了用毛笔在纸上画墨线的简单描述。它涵盖了整个美学世界,他拓宽了对笔墨定义的方式,这也是随着他对艺术理解的深入而发展的。为了说明笔墨的细微差别,王己千总是将艺术家笔触的个人特征与歌剧歌手独特的声线进行比较,以恩里科·卡鲁索(Enrico Caruso)作为西方人的例子,将梅兰芳作为中国的例子,但他逐渐补充了这个简单的类比,转向了一种更现代的音乐方法——爵士乐。

“宋代画的笔墨,犹如歌剧的演绎一般。元代画的笔墨,则更为抽象,所以像爵士乐。当你听爵士乐的时候,一开始,你是不太容易接受它的。歌剧重技巧,爵士乐则出于自然和天真,是源于“本初”的。我的画,如今就恰恰像爵士乐一般。”[8]

“在爵士乐中,你不需要知道歌手在唱什么。好的笔墨就是如此妙不可言,它可以让你反复品味,这就像一个好的声音。当你听到歌声的时候,你希望歌声对你讲述一个好故事吗?其实并不一定。”[9]

作为20世纪末正统文人美学最伟大的捍卫者,王己千将元代绘画与爵士乐(这个非裔美国人的经典创造)做对比的想法是非常了不起!

我有很多机会观看王己千创作。当我开始和他一起学习时,他对“皱纸”和“纹理化”技术的实验在很大程度上已经完成了。他非常谨慎地使用它们,并具使用着极大的控制力。他的笔墨随着年龄的增长而成熟,对创新技法的掌握加强了他的构图感。对于像我这样试图以传统方式学习绘画的人来说,亲见大师的工作过程,这绝对是一种激励!当时我自然主要专注于他更古典的山水意象,但我知道在1980年代中期,他也在做各种实验作品,并开始更认真地专注于自己的书法。而其他学生则更快地意识到老师重新参与到书法创作以及随后转向纯抽象的独特魅力。我的一些同学对学习书法非常有兴趣,而另一些同学则想学习绘画,但不像我当时那样被“传统”所牵制,因为我固执地捍卫着文人画标准的质量(好像他们需要被捍卫一般!)。

张洪、王己千与朱屺瞻,1986年 © 张洪 Arnold Chang

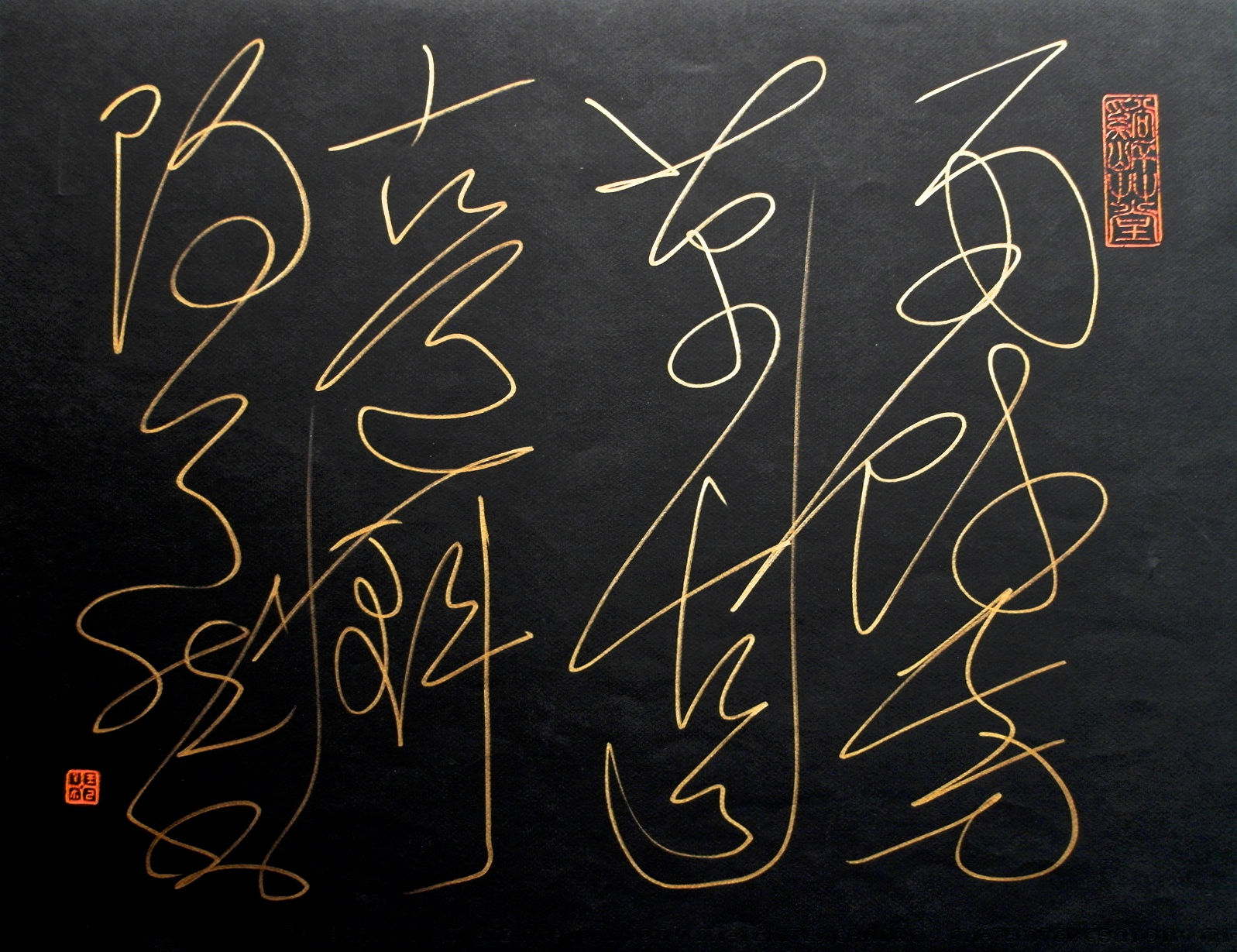

王己千从小接受中国传统教育,其中包括饱览古典文学、诗歌以及学习写书法。他大约在四五岁左右开始写字,先是从父亲那里学习,后来从导师那里学习。他每天练习一两个小时,逐渐背诵他正在临摹的文本内容,同时内化了临摹原始样本形式所需的笔墨。大约在1980年左右,王己千重拾起每天练习书法的仪式,这是自幼年后他没有持续做的事。他将这个习惯延续到1990年代的十年中,并开始使用非常规材料并发展出全新的书写风格——有些时候是完全没有文意的书法。到90年代末,所有密切关注他的艺术生涯的人已能明了,他最近的作品代表了另一个变革阶段。

高居翰撰文《晚期的王己千》,此篇文章于旧金山亚洲艺术博物馆的展览“在世大师:王己千的近期绘画”的同期发表。[10] 杰罗姆·西尔伯格尔德(Jerome Silbergeld)更新了他的评论,包括对大师职业生涯中这一激动人心的新篇章的讨论。[11]

王己千与徐小虎

琼·斯坦利·贝克(Joan Stanley-Baker),被王己千称为徐小虎,热切地写到了艺术家重新致力于古老的书法训练所释放出来的自由:

“确实,这次实践令人震惊。这位艺术家打破了1600年以来的桎梏,这种桎梏使中国艺术家无法充分发挥想象力,也无法在书法这门学科中充分体验创造的喜悦。王己千现在发现自己能够做到这一点了。当然,这并不是一个突然的发现,就好像他掉进了一个洞里,或者从地球引力范围里掉了出来。但当他终于突破了最后几层束缚时,他发现自己突然自由了。这种自由来得太突然了。但这是他八十年来不断工作,用他最喜欢的工具——中国毛笔,深思熟虑、清醒工作的结果。”[12]

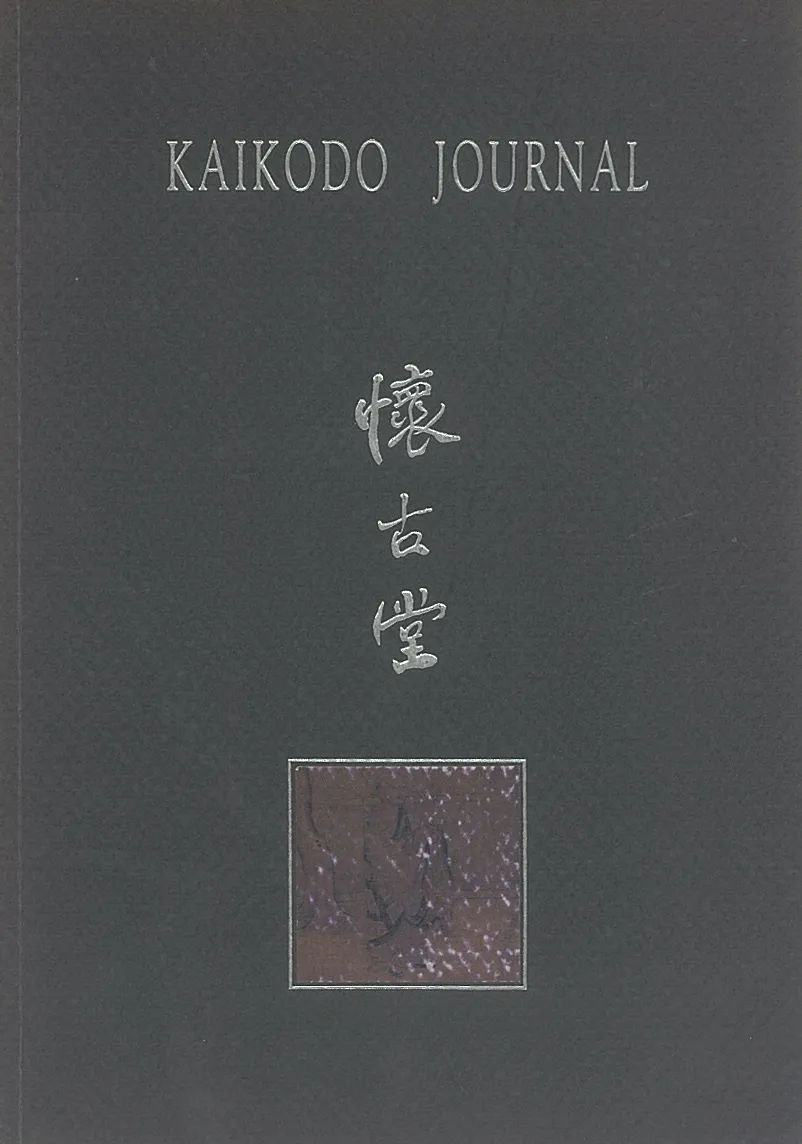

1997年罗浩夫妇(Howard and Mary Ann Rogers)欣然应允在他们位于纽约东64街的画廊怀古堂(我离开苏富比后在那里工作)举办回顾展以庆祝王己千的90岁生日。该展览包括王己千1930年代至1990年代的代表作,以及从他的个人收藏中借出的一些明清杰作。在这个展览中,除了他的山水画外,还有少量1990年代的静物、书法和抽象图像。在我发表于《怀古堂刊物》的随附文章中,我写道:

《怀古堂刊物》第三期 "Visions of Man in Chinese Art"

“王己千的书法和‘书法图象’(结合线和点等书法元素,但不形成实际字符的作品)弥合了他的静物画和纯抽象之间的鸿沟。这些作品挑战了传统主义者和现代主义者。如果他们不表达任何文义,他们可以成为书法吗?尽管作品提出了这些问题,但它们不需要一个绝对的答案。对王己千来说,中国书法甚至比绘画更抽象,他强调书法的某些元素作为个人表达的方式,为他的线条、颜色、形状和构图的和谐增添了动感。”[13]

王己千解释道:

“我一生都在画山水,因为我热爱它们。但我现在意识到,当你画风景时,你或多或少地借用了自然景观的美。人们对你的画有反应,部分是因为他们对你所描绘的山、树和水的内在美做出了反应。当然,你如何安排这些元素——你对颜色、晕染、线条和形式的使用——定义了你的个人表达和你的艺术,观众也会对此做出回应,但是主题的自然美仍将会影响他们的反应。现在我想创造的是完全个人表达的美,而不是从主题中衍生出来的。”

“在最高阶段、最深层次上,中西绘画并没有区别。它们总会有一些表面的差异,一些文化的特征,或许是由于媒介选择所决定的,但本质上个人的表达始终是一样的。”[14]

尽管王己千一生都在写书法,但绘画始终是他的主要关注点。他并不因书法家的身份被人熟知。他不是诗人,他也很少在他收藏的古代作品题款或题跋。他离开中国后创作的画作几乎都没有长篇的书法题字,通常只留一个签名,或者一个日期。他甚至简化了他名字的字符,使他们更容易被签在画上。作为一名画家,他将自己视为中国文人绘画伟大传统的继承者,他奋力确保自己的画达到他自己设定的高标准。

但是在书法方面,我认为,他不太受传统的束缚。为了不浪费纸张,他开始在纽约电话簿上练习。这仅仅只是练习,所以他不必害怕犯错,他可以随心所欲地想写多少写多少。他可以尝试不同的风格和方法去塑造字体。他也可以在页边空白处涂鸦。我相信,当王己千得知学生和朋友认为这些非正式练习本是引人入胜的当代艺术作品时,他甚是很惊讶。我不能断言,正是这些电话簿练习本开启了王己千新的艺术发展方向,但确实是他的创作开始以书法为基础向各种新方向腾飞的时刻。本次展览的作品有助于记录他从一位中国山水画家转变一位真正的当代艺术家的过程。

王己千(1907-2003),紐約電話薄書法習冊 1988年,

中國毛筆、水墨、電話薄書頁,款識:王己千習字薄留此奉赠濬泉伉儷戊寅八月

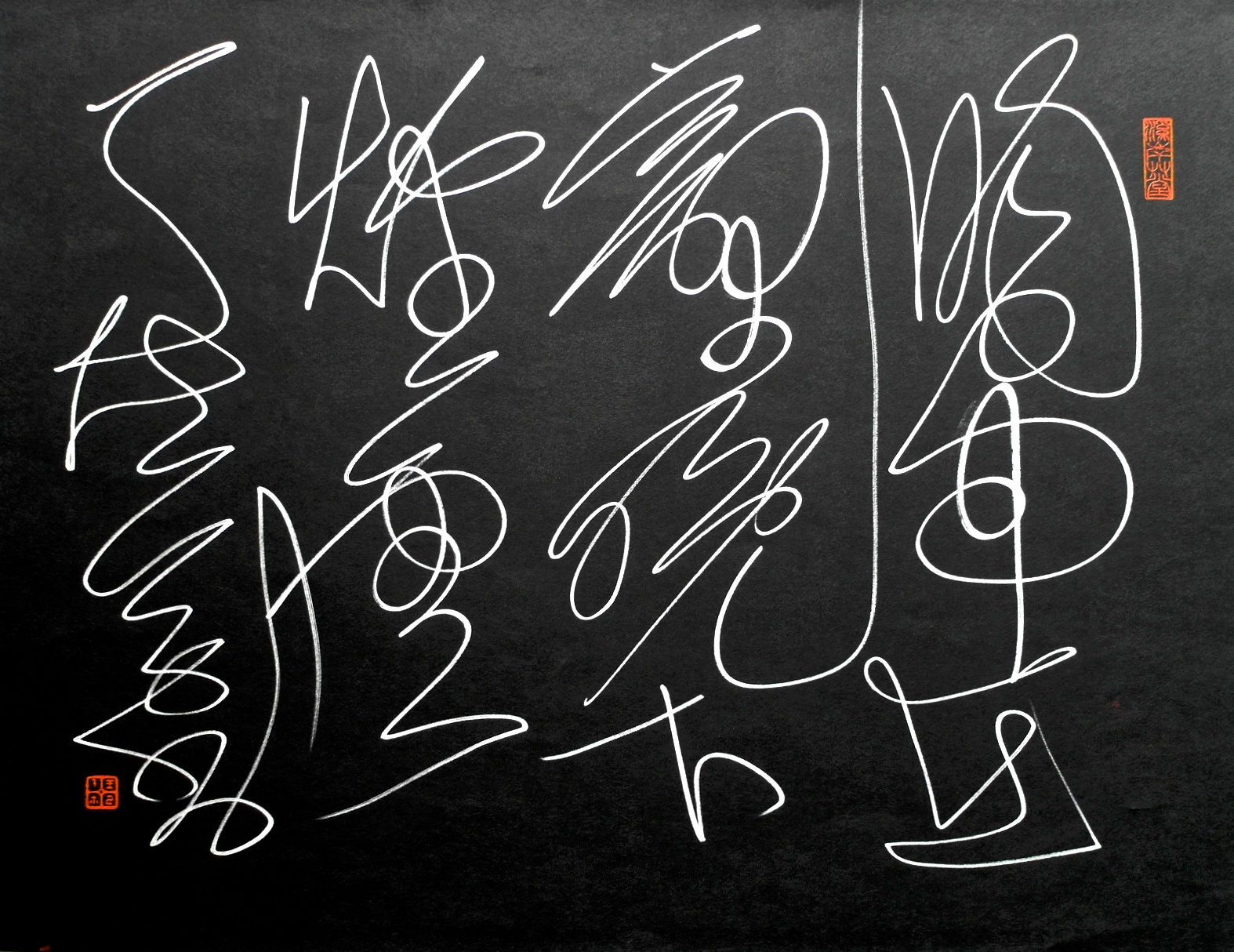

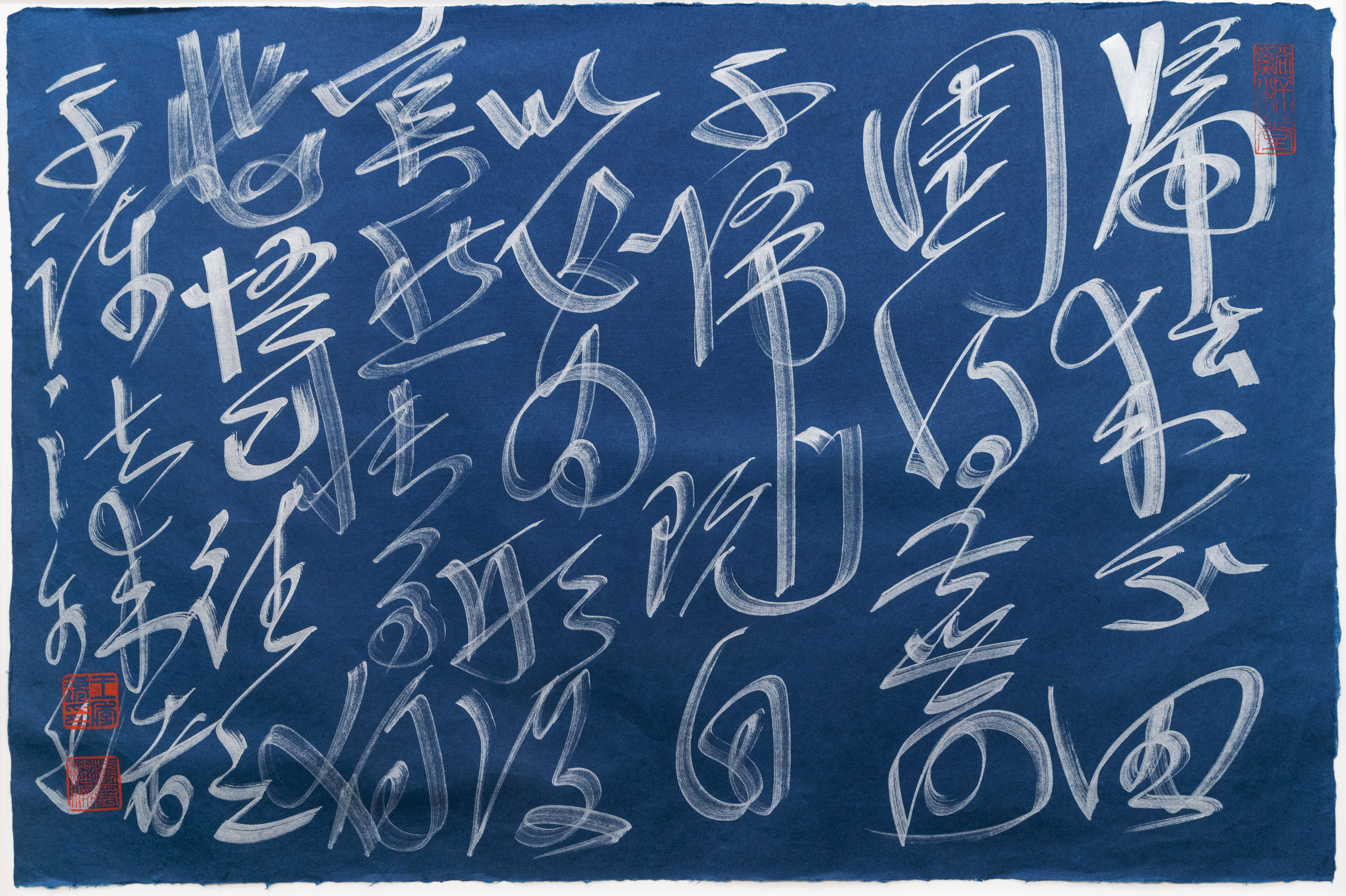

除了传统的毛笔、墨水和宣纸,王己千开始探索用非常规的材料书写。他尝试了各种硬笔、毛毡记号笔、扁毛刷和海绵画笔;他用不同颜色的墨水在各种各样的表面上书写,包括彩色水彩纸,当然还有电话簿中的书页!他在黑色的纸上用银色马克笔书写经典文本,在中国观众看来,这让人联想到宋代的拓片,但在美国观众看来,这就像黑板上的粉笔。他也在一张彩色纸的正面和背面都写下文字,创作了双面图像。

C.C.Wang (1907-2003), Lawn After the Rain in Cursive Script

Medium: Sponge painting brush with silver and gold color on black paper, double-sided framed

Signed Liao Ran Shu 了然书 on the front piece and Liao Ran Cao Shu 了然草书 on the back piece, with four artist’s seals.

这些书法作品揭示了王己千个性中的另外一面。这种个性在他的后期山水画中是很少见到的,后期山水往往传达出一种庄严和宏伟的气势。王己千对他的艺术当然是认真的,但也有一种顽皮的特质和他如孩子般的好奇心,全都在这些无忧无虑、欢乐的书法表达中被完美的抒发出来。

本次展览的作品比王己千最具革新性的山水画更能说明他的工作很大程度上受到环境影响。他在纽约生活了五十余年,尽管他更像是旁观者而不是积极的参与者,但他亲眼见证了美国当代艺术的发展,包括抽象表现主义、色域绘画、波普艺术、极简主义、照相现实主义主义、图案和装饰,以及其他所有重要的艺术运动。

C.C.Wang (1907-2003), Azure Dragon Cursive Script ,

Medium: Sponge painting brush with silver and gold color on black paper, double-sided framed,

Signed Liaoran 了然 on the front piece and, Dated jiaxu (chudong )甲戌(初冬)(Early Winter) in 1994 on the back piece, in total with four artist’s seals.

但影响他的不仅仅是博物馆和画廊,即使是街头艺术也没有被忽视。我记得我给他看了我为当时十几岁的儿子买的两本关于涂鸦的书《Subway Art》[15] 和《Spraycan Art》[16]。王己千对这些图像很是着迷,其中许多图像采用了涂鸦风格化的字体形式——一种以文字为基础的个性化的设计,亦是城市书法。这些图像或“标签”在1980年代的纽约市无处不在。地铁车厢里里外外都写满了文字,几乎每一面无人看管的空白墙都成了叛逆街头艺术家的画布。这座城市独特的景色和声音是不可避免的。谢天谢地,王先生避免了对公共财产的破坏,但纽约及其居民的快节奏和狂热能量同样反映在他晚期书法作品的曲折线条和激荡的节拍中。

《Subway Art》和《Spraycan Art》

这些图像中的文字意涵相较于它们所产生的视觉冲击来说是次要的,甚至是毫不相干的。他抄录了许多著名的文学作品,例如《兰亭序》,陶渊明《归去来兮辞》,又或摘取了名著中的简句,如《胸中丘壑》。他以夸张的字体风格书写。有时,缠结的笔触像汉字,但其本身却并没有任何意义。像当代爵士乐手一样,王己千将他年轻时的诗意韵律融入了一点嘻哈,并对它们进行重构从而匹配了他晚年充满活力的节奏。

C.C.Wang (1907-2003), Homecoming (Gui Qu Lai Xi Ci) Cursive Script

Medium: sponge painting brush with silver pigment on blue paper, framed, With four seals of the artist

C.C.Wang (1907-2003), Intricate Thoughts in Mind (Xiongzhong Qiuhuo) Running Script

Medium: Flat bristle brush with black ink on red cardboard paper, framed, Signed Ji Qian 己千 , dated jiaxu 甲戌 1994

在他的一生中,王己千一直以伴随他成长的中国传统和其艺术文化而感到自豪。但在纽约市生活了五十余年后,他也真正成为了一个纽约人。有什么比在曼哈顿电话簿上匆匆写下的一行诗更能代表纽约的呢?

[1] See: Jerome Silbergeld, Mind Landscapes: The Paintings of C. C. Wang (Seattle: University of Washington Press, 1987). Ming Hua, Bridging the Tradition to the Modern the East to the West: C. C. Wang and His Life in Art, Doctoral dissertation, Arizona State University, December 2014.

[2] C. C. Wang and Victoria Contag, Seals of Chinese Painters and Collectors of the Ming and Ch’ing Periods 明清畫家印鑑 (1940; repr., Hong Kong: Hong Kong University Press, 1966).

[3] Silbergeld mis-identifies this artist as Chang Tsung-jen “a French watercolor painter whom he knew only by his Chinese name” in Mind Landscapes, p. 21. Ming Hua repeats this error in her dissertation.

[4] Lois Katz and C. C. Wang, Mountains of the Mind: The Landscapes of C. C. Wang (Washington D.C.: A. M. Sackler Foundation, 1977).

[5] Arnold Chang, “C. C. Wang at Ninety: A Kaikodo Celebration,” Kaikodo Journal III (Spring 1997), pp. 10-11.

[6] MIng Hua, Bridging, p. 229.

[7] Ibid., p. 230.

[8] Silbergeld Mind Landscapes, p. 44

[9] James Silbergeld, C. C. Wang, The Lyrical Brush of C. C. Wang (Hong Kong: Plum Blossoms, 2001), p. 8.

[10] James Cahill, “A ‘Late Period’ for C. C. Wang” in C. C. Wang, Living Masters: Recent Painting by C. C. Wang(Hong Kong: C. C. Wang, 1996).

[11] Silbergeld,The Lyrical Brush

[12] Joan Stanley-Baker, “C C Wang and the Rebirth of Painting and Calligraphy,” in The Exhibition of C. C. Wang (Taipei Fine Arts Museum: Taibei Shili meishuguan, 1994), pp. 9-10.

[13] Chang, Kaikodo Journal III, p. 15-16.

[14] ibid., p. 16

[15] Martha Cooper and Henry Chalfant, Subway Art, (Thames and Hudson, 1984).

[16] Henry Chalfant and James Prigoff, Spraycan Art, (Thames and Hudson, 1987).